がん患者さんの薬物治療継続と費用負担感・助成制度活用との関係とは-がん自主調査【第3回】

2024/12/11 メディリード / 自主調査チーム

メディリード / 自主調査チーム

株式会社クロス・マーケティンググループ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:五十嵐 幹、東証プライム3675)のグループ会社である株式会社メディリード(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:亀井 晋、以下「当社」)は、がん患者さんの薬物治療継続についての現状、およびその背景となる意識や行動についての自主調査(2024年)を行い、632名からの回答を得ました。

前回(第2回)は、「がん患者さんは、薬物治療にあたってどのような不安を抱えているか」「不安はどのくらい解決できているか」について取り上げました。今回は、不安として大きかった費用面に焦点を当て、「がん治療にかかる費用の負担感」を深堀りするとともに、「費用の負担感は解決しているか」「解決のための行動として、費用助成制度の認知と利用はどのくらいか」について取り上げます。

目次

調査概要

| 調査手法: | インターネット調査 |

| 調査地域: | 全国 |

| 調査対象: |

|

| 調査期間: | 2024年6月17日(月)~2024年6月21日(金) |

| 有効回答数: | 632 |

※調査結果は、端数処理のため構成比が100%にならない場合があります

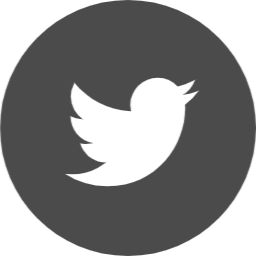

回答者属性

本調査回答者の属性は以下の通りです。

<図1>

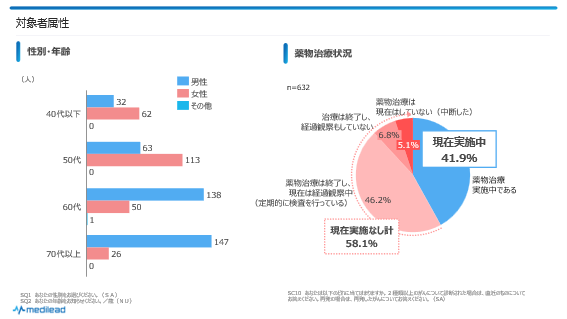

第3回レポートサマリー

<図2>

調査結果詳細

がん治療の費用の負担感はどうなっているか?

がん治療の費用を負担だと感じたことのある患者さんはどのくらいいるのでしょうか。また、費用の負担感は解決できているのでしょうか。

がん患者さんにとって経済面の不安は大きなものですが、費用負担軽減のために、様々な費用助成制度が存在しています。それらの制度はどのくらい認知、利用されているのでしょうか。

費用の負担感の度合い

まずは、がん患者さんはどのようなことがどれくらい「負担」だと感じているのかについて見ていきたいと思います

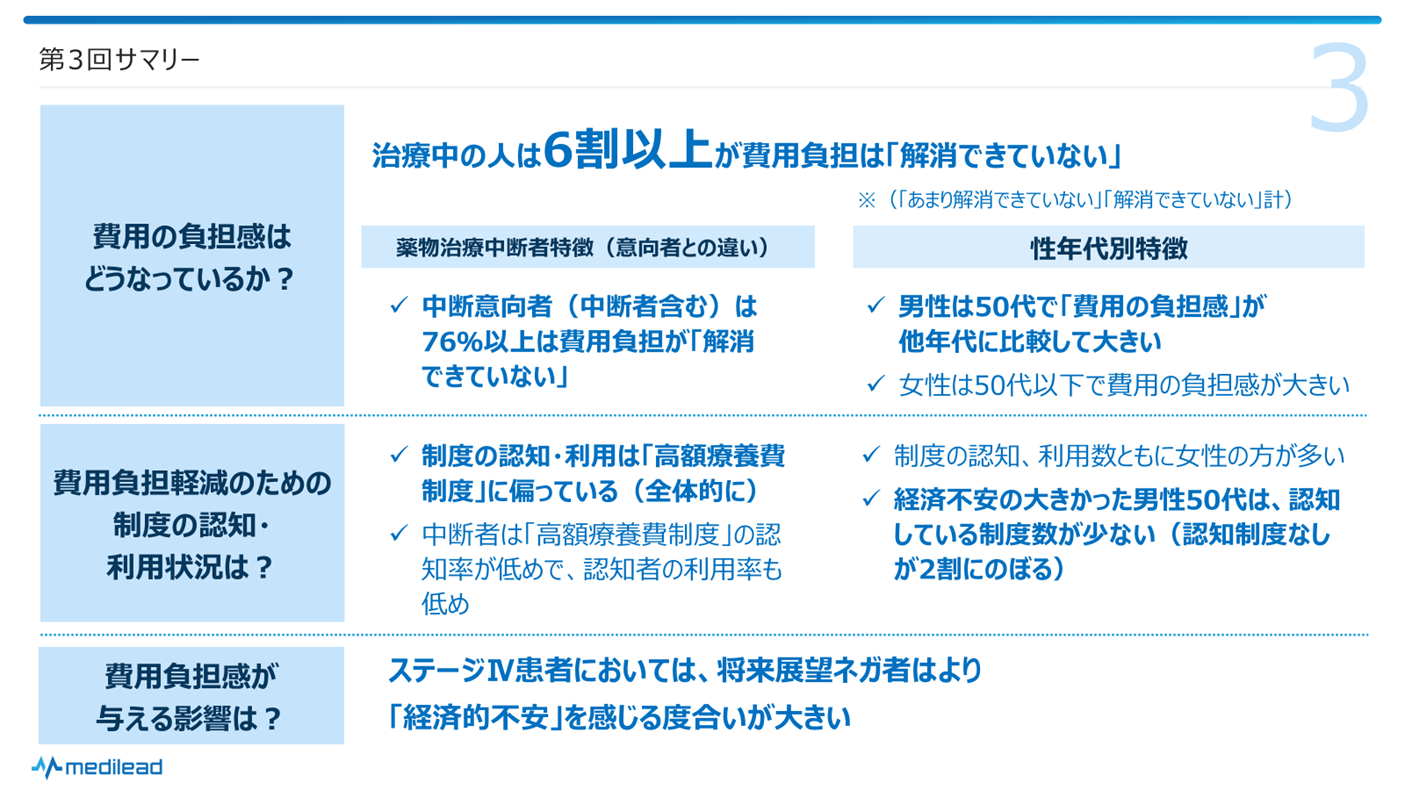

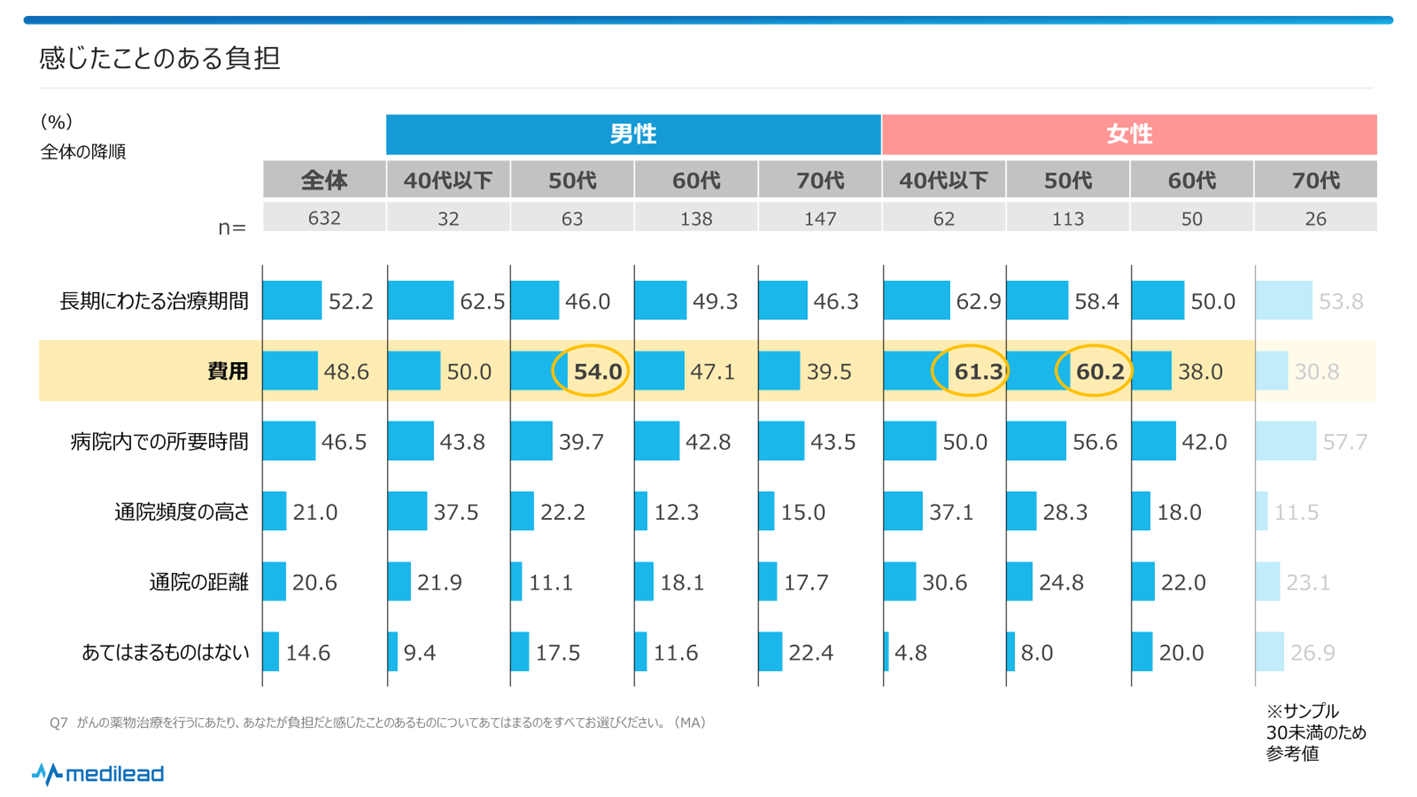

「がんの薬物治療を行うにあたり、あなたが負担を感じたことのあるものについてあてはまるものをすべてお選びください」と尋ねた結果は全体で<図3>のようになりました。

<図3>

「長期にわたる治療期間」がトップで、半数以上の人が負担に感じています。「費用」も48.6%で半数近くにのぼり、同じくらい負担感が大きいことがわかります。

では、もう少し細かく見ていきます。

<図4>は性別・年代別に比較したものです。

<図4>

男性では50代、女性は50代以下が費用に対する負担感が特に強い傾向が見られます。仕事面では現役世代であるにも関わらず、治療で仕事をセーブしなければならない状況になり、より負担感が大きいのかもしれません。また、家庭を持つ人は出費のかさむ年代であることも影響していると考えられます。

男女ともに、50代は「費用」がトップです。特に男性50代においては、「長期にわたる治療期間」が46.0%で2位であるのに対し、「費用」が54.0%に達しており、費用の負担感が相対的に大きいことがうかがえます。

では、中断意向者と中断者では違いはあるのでしょうか。

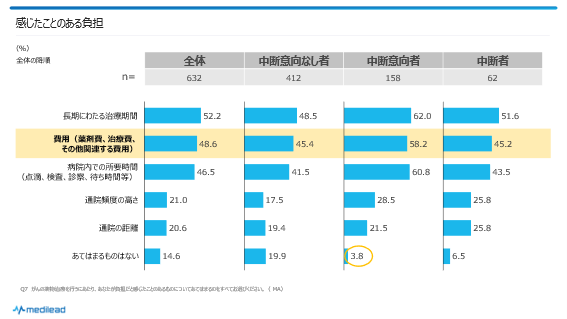

<図5>

感じたことのある負担について、中断意向者の方が中断者よりも全体的に高い項目が多いという結果になりました。前回、「感じたことのある不安」は中断意向者の方が中断者よりも多いという結果をご紹介しましたが、「感じたことのある負担」においても同様の傾向が見られました。費用の負担を感じたことのある人は、中断意向者では58.2%にのぼりました。

一方で中断者で「費用の負担を感じた」と回答した人は45.2%で、中断意向者よりも少なく、中断意向なし者(45.4%)と同程度でした。上位3項目である「長期にわたる治療期間」「費用」「病院内での所要時間」は、中断意向なし者と中断者の負担感の割合は同程度であることがわかりました。この結果から、費用の負担感自体は中断に直接結びつく要素ではない可能性が示唆されます。

費用負担感の解決度合い

では、負担感はどのくらい解消できているのでしょうか。

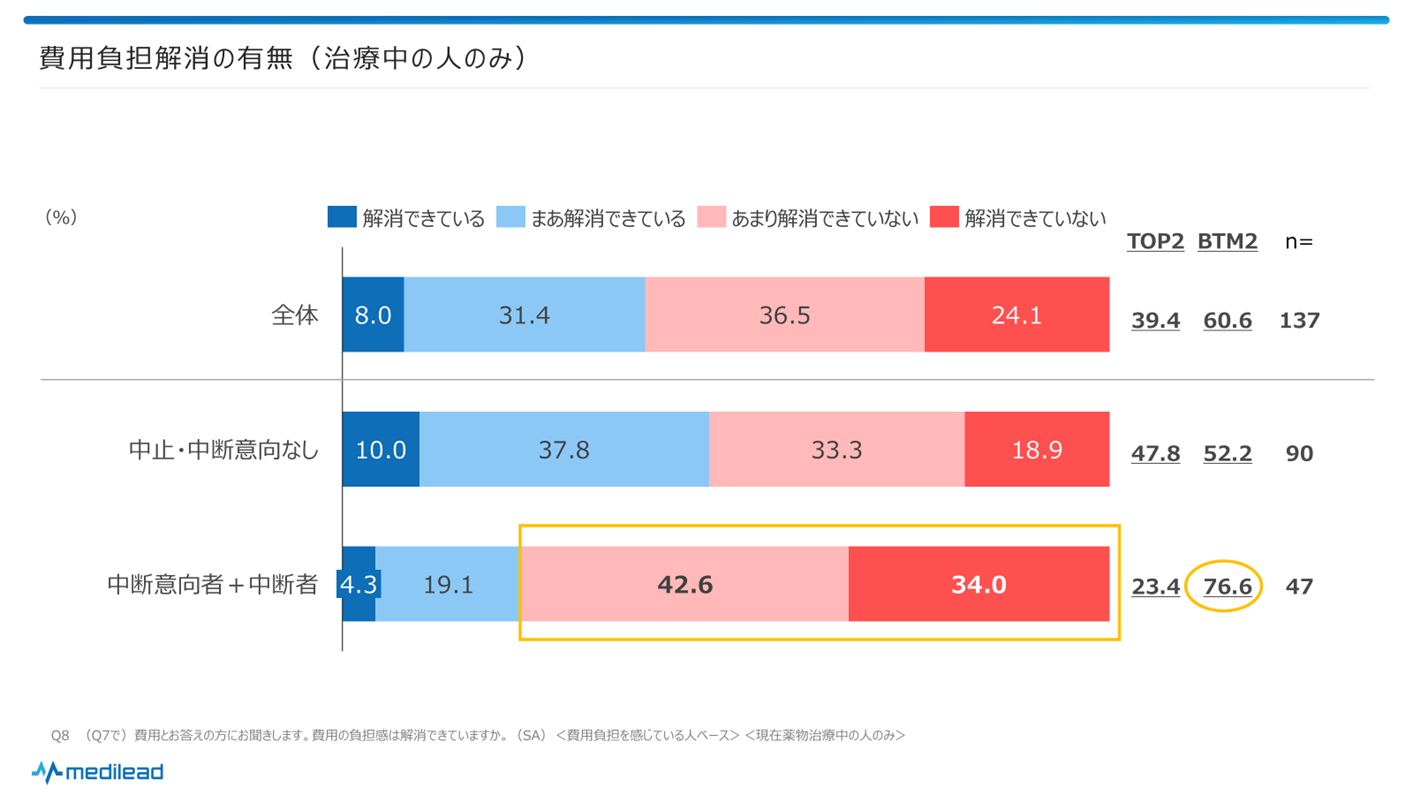

<図6>では、費用負担を感じていると答えた人に、「費用の負担感は解消できていますか」と尋ねたものです。治療中の人に絞り、中断意向者と中断者をまとめ、中断意向なし者との差を見ています。

<図6>

治療中の患者さんに限ると、中断意向者および中断者において、「費用負担が解消できていない」と感じている人は34.0%にのぼり、「あまり解消できていない」人を含めると合計で76.6%にのぼりました。一方、中断意向なし者において、費用負担が「あまり解消できていない」「解消できていない」の合計は52.2%で、両者の間には20%以上の差が見られました。費用負担が解消できているかどうかが、治療継続モチベーションに大きく影響していることがうかがえます。

費用に関して、もうひとつ興味深いデータが得られました。

<図7>は、ステージⅣの患者さんの中で、将来展望がポジティブ(水色)な人とネガティブ(ピンク)な人が、感じる不安にどのような差があるのかを示したものです。治療前、治療中ともに、将来展望がネガティブな人が「経済的不安を感じる」と答えた割合が高いことがわかります。さらに、治療前と治療中で比較すると、将来展望がポジティブな人とネガティブな人の差が13.8%から18.0%に広がっており、将来展望がネガティブな人ほど治療が進むにつれて経済的不安を強めていることがわかります。

このように、経済的不安は精神的な不安定さにもつながり、薬物治療の中断リスクを高める可能性があります。(なお、治療中断者の方が将来展望がネガティブな傾向が見られることについては、第一回で紹介した通りです。)

<図7>

費用助成制度の認知、利用状況

がん治療は費用の負担感が大きく、治療継続のモチベーションにも影響を与えることがわかりました。一方で、近年では費用の助成制度が充実してきています。では、がん患者さんにおいて、これらの費用の助成制度はどの程度利用されているのでしょうか。また、様々な制度はどの程度認知されているのでしょうか。

制度を「知っている」が「使う」に至らない場合もありますが、認知している人が実際に利用に至る割合はどの程度なのでしょうか。

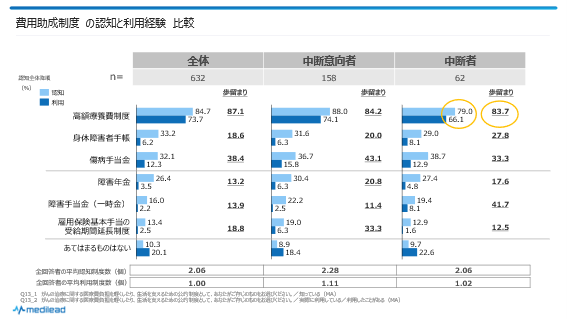

中断者は「経済的不安」が治療前から治療中にかけて減少しないという結果を第2回でご紹介しました。経済的不安軽減の手段の一つとして費用助成制度の利用が挙げられますが、中断意向者と中断者ではどのような差が見られるのでしょうか。<図8>

<図8>

<図8>は「がんの治療に関する医療費負担を軽くしたり、生活を支えるための公的制度として、あなたがご存じのものをお選びください。」と尋ねた結果です。水色が「知っているもの(認知)」で、青色が「実際に利用している/利用したことがある(利用)」を表しています。「歩留まり」は、「知っている」人のうち「実際に利用している/利用したことがある」割合を示したものです。

6つの制度を提示しましたが、まず、認知・利用とも高額療養費制度に偏っていることがわかります。認知は、高額療養費制度は全体で8割を超えている一方で、他の制度は3割程度かそれ以下にとどまっています。利用の面でも、高額療養費制度は全体で7割を超えているものの、「あてはまるものはない(利用していない)」人も2割を超えています。高額療養費制度以外の制度は認知も低く、あまり活用されていないことがうかがえます。

中断意向者と中断者の違いについてはどうでしょうか。全体的に、中断者は意向者と比較して、認知・利用ともに低めです。最も認知・利用の高い「高額療養費制度」について見ると、中断者の認知は8割を切っており(79.0%)、中断意向者の88.0%と比較して約10%近く低くなっています。また、高額療養費制度の利用経験も66.1%であり、利用経験、歩留まりともに、中断意向者より低いという結果でした。利用も「あてはまるものはない」が22.6%にのぼっています。中断者は経済不安を抱え続けている状況にあるにも関わらず、費用軽減のための助成制度の認知が中断意向者に比べて低く、かつ活用もできてない状況にあることがわかります。

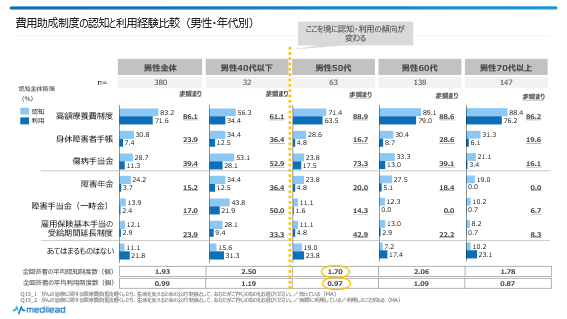

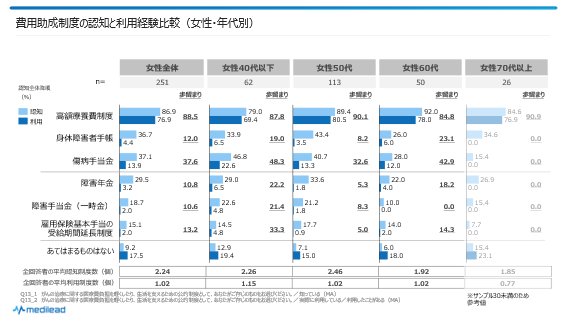

次に、性別・年代別での費用助成制度の認知・利用状況を見てみます。<図9><図10>

<図9>

男性では、40代以下の層とそれ以上の年代で、認知・利用の傾向に違いが見られます。40代以下は、高額療養費制度の認知・利用率が他年代と比較して低いものの、他の制度の認知率はむしろ他年代より高く、全体の認知・利用個数も他年代より高めです。対して、50代以上は認知・利用ともに高額療養費制度に偏っています。理由は今回の調査では明らかになっていませんが、興味深い傾向です。

費用負担を大きく感じていた男性50代は、制度の認知・利用個数ともに低めです。認知度の高額療養費制度においても、認知は71.4%、利用は63.5%と、男性全体と比較しても低い傾向でした。男性50代は、費用の負担感が大きいにも関わらず、制度の認知・利用をしていないということがわかります。

<図10>

女性の年代別結果を見てみると、費用負担感の大きかった50代以下で制度の認知・利用が60代より低いという傾向は見られませんでした。女性全体でも男性全体に比べると制度の認知・利用は高めで、男性よりも女性の方が費用助成制度の認知・利用が進んでいることがわかります。

ただし、こちらも高額療養費制度へ認知や利用が集中している傾向が見られます。また、40代以下は高額療養費制度の認知・利用率も低めで、他の費用助成制度の認知・活用は高額療養費制度に比べてさらに限定的であることがわかります。

まとめ(示唆)

第2回では、中断意向なし者に比べ、中断意向あり者(中断者+中断意向者)は経済不安が解決していない人が多いという結果をご紹介しました。経済的不安の解決は治療継続のモチベーション維持に重要であると考えられます。

今回は、不安として大きかった費用面に焦点を当て、がん患者さんの費用の負担感と解決の状況、費用助成制度の認知・利用状況について見てきました。

費用については、中断意向ありなしにかかわらず、半数以上の人が負担を感じている状況が明らかになりました。また、負担を感じている人の割合は中断意向者が中断者より高く、第2回で示した「感じている不安」と同様に、負担感についても中断意向者の方が全体的に高いことがわかりました。このことから、患者さんの不安や負担の大きさが治療中断に直結するわけではなく、治療を中断するかどうかには複雑な要因が関与していると考えられます。

一方で、費用負担軽減のための制度の認知や利用率については、中断者の方が中断意向者より低いという傾向が見られました。つまり、中断者は経済的不安を抱えているにも関わらず、費用負担解消のための制度の利用が十分にできていませんでした。この結果、費用負担が軽減されず、治療中断に至った可能性が考えられます。

同様に、男性50代でも他の年代と比べて経済的不安が大きいにも関わらず、制度の認知・利用が少ないという傾向が見られました。こちらも制度の認知・利用がされないことで、経済的不安が解消されないという状況があると考えられます。

さらに、ステージⅣの患者さんにおいては、病状による就労制限が推測される中、経済的不安が大きい人は将来展望がネガティブな傾向があることもうかがえました。

このように、患者さんの費用負担感は大きく、かつ経済的不安は心理的な不安にもつながりやすいこと、治療モチベーションにも大きく影響を及ぼしていることがうかがえる結果となりました。

また、費用負担軽減の制度については、高額療養費制度以外の認知が低く、特に経済的不安が大きい男性50代や治療中断者において活用が進んでいないことがわかりました。治療中断を防ぐためには、まず既存の制度が十分に活用されるよう、働きかけていくことが重要です。

次回は、「患者さんはどのように情報収集をしているか」について取り上げます。治療や費用など、内容別の情報収集方法について見ていきたいと思います。

がん患者さんに関する他の記事もご覧ください。

- 記事1. 「治療をやめたい」と思う理由は何か?がん患者の治療中断を決断させる要因を調査—がん自主調査【第1回】

- 記事2. がん患者の「薬物治療継続」の課題と背景—がん自主調査【第2回】

- 記事3. がん患者さんの薬物治療継続と費用負担感・助成制度活用との関係とは-がん自主調査【第3回】【本記事】

- 記事4. 情報収集はがん治療の支えになる?患者さんの行動を調査-がん自主調査【第4回】

- 記事5. がん患者さんの悩みは相談で解決できる?看護師・がん相談支援センターの役割と相談状況‐がん自主調査【第5回】

- 記事6. がん相談支援センターの位置付けとは?利用者の属性・特徴を調査-がん自主調査【第6回】

≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本リリースの引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

<例> 「医療関連調査会社のメディリードの同社が保有する疾患に関するデータベースを用いた自己調査によると・・・」

自主調査レポート

メディリード / 自主調査チーム

メディリード / 自主調査チーム