がん患者さんの悩みは相談で解決できる?看護師・がん相談支援センターの役割と相談状況‐がん自主調査【第5回】

2025/03/12 メディリード / 自主調査チーム

メディリード / 自主調査チーム

株式会社クロス・マーケティンググループ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:五十嵐 幹、東証プライム3675)のグループ会社である株式会社メディリード(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:亀井 晋、以下「当社」)は、がん患者さんの薬物治療継続についての現状、およびその背景となる意識や行動についての自主調査(2024年)を行い、632名からの回答を得ました。

前回(第4回)では「がん患者さんはどのように情報収集をしているか」について取り上げました。

患者さんはがん治療にあたって、様々な悩みを抱えます。

悩みを抱えた際に、その悩みの軽減、解決のために行えることとして、①自身で情報を集めてみる、②誰かに相談する、の2つが大きな方向性として考えられます。前者については第四回で取り上げましたが、第五回は後者の「がん患者さんの悩みの相談状況とその解決状況はどうなっているか」について取り上げます。

がん患者さんは悩みをどこかに相談しているのでしょうか。また、相談したことによって問題はどのくらい解決しているのでしょうか。今回は相談先として特に看護師、がん相談支援センターに焦点を当てて見ていきます。

今回は、患者さん自身が不安や負担を軽減するために行っている「情報収集」に焦点を当て、どのように情報を得ているのかを詳しく見ていきます。

目次

調査概要

| 調査手法: | インターネット調査 |

| 調査地域: | 全国 |

| 調査対象: |

|

| 調査期間: | 2024年6月17日(月)~2024年6月21日(金) |

| 有効回答数: | 632 |

※調査結果は、端数処理のため構成比が100%にならない場合があります

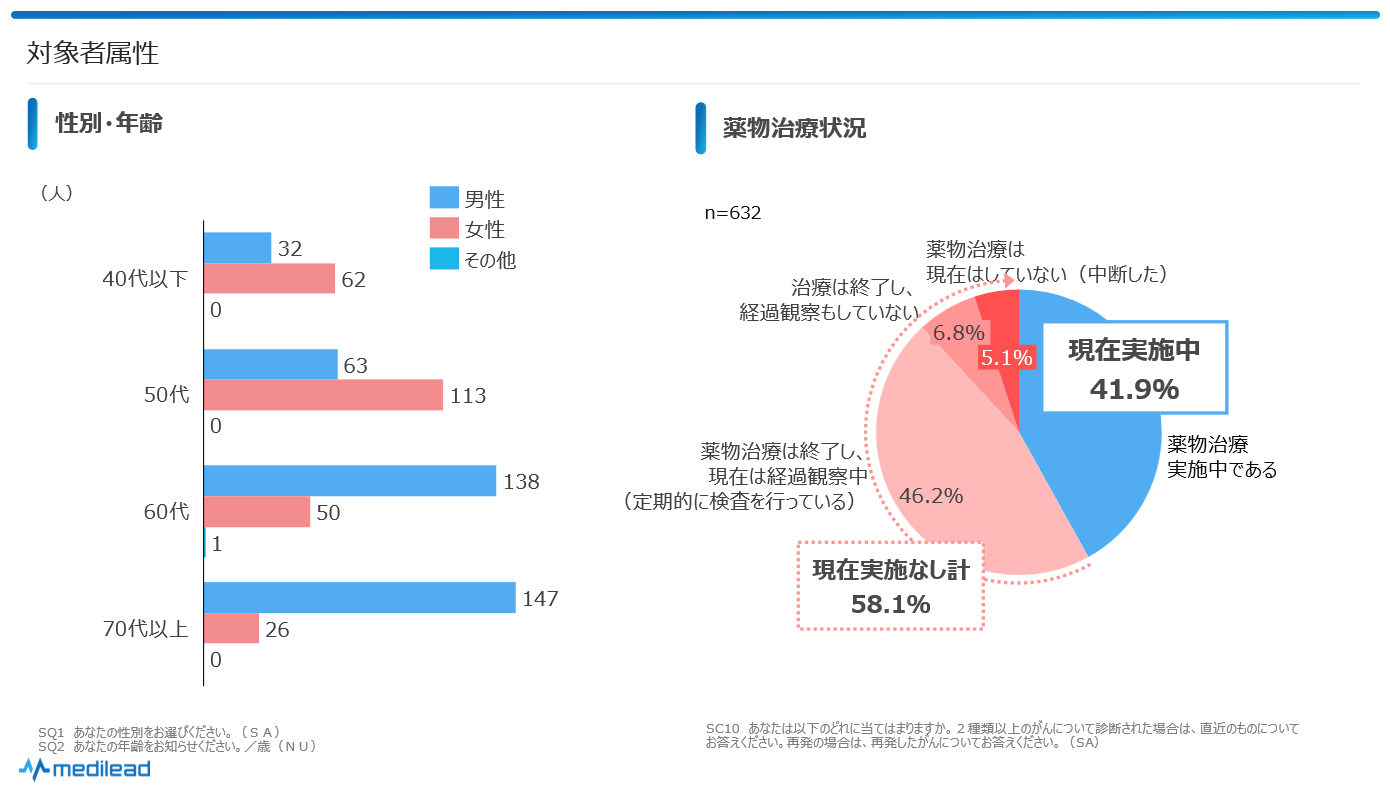

回答者属性

本調査回答者の属性は以下の通りです。

<図1>

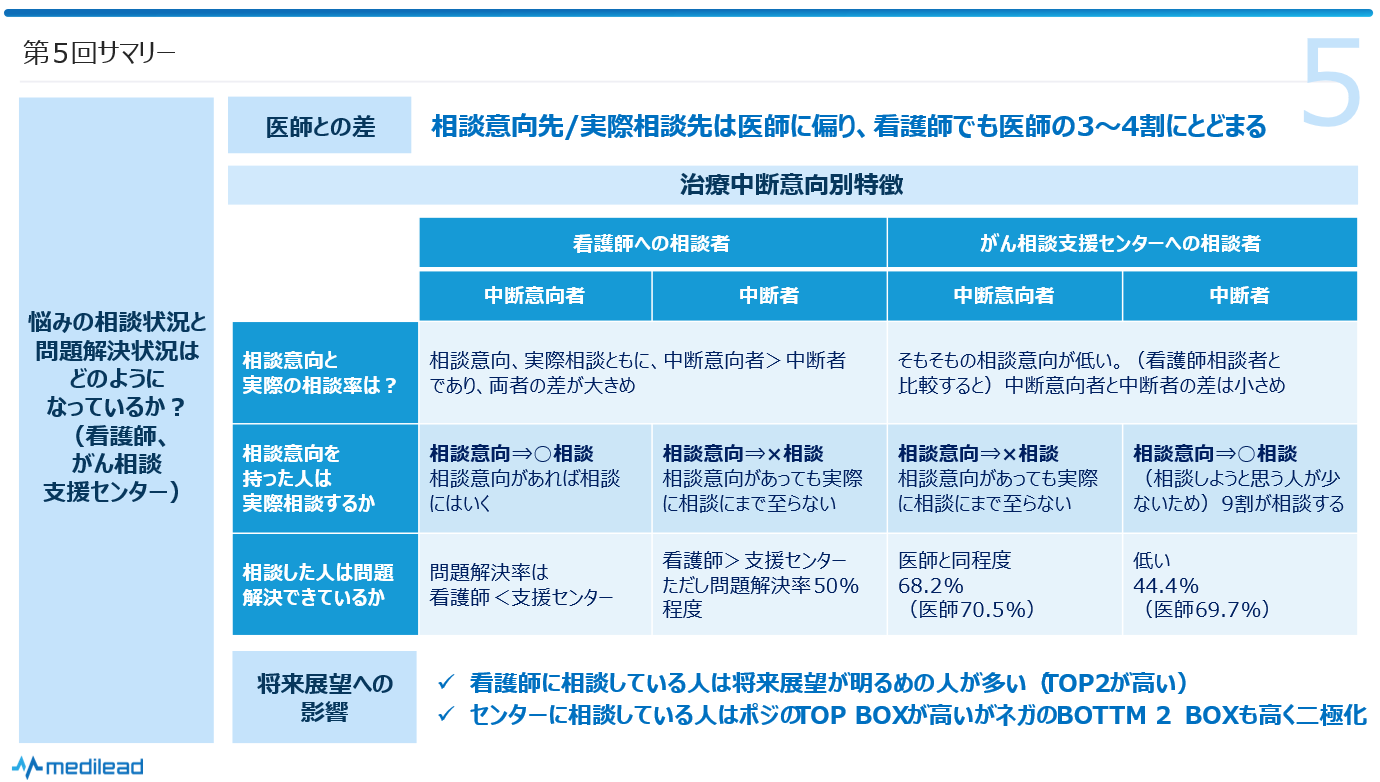

第5回レポートサマリー

<図2>

調査結果詳細

がん患者さんの悩みの相談状況、問題解決状況はどうなっているか

一般的に治療に関しての「相談」は医師にすることが多いと考えられます。しかし患者さんの悩みは多岐にわたるため、医師のみならず、看護師などの医療従事者や、がんに関する相談を受け付ける「がん相談支援センター」など様々な選択肢があります。

そもそも患者さんは、医師以外にどのくらい相談しているのでしょうか。

今回は、「相談先」として看護師、がん相談支援センターに焦点を当て、以下の点について見ていきます。

- 「相談したい」と思うのか(医師を含め、相談先として選択肢に上るのか)

- 相談したいと思ったときに実際に相談するのか(行動に結びつくのか)

- 相談をしたときに問題が解決したか

特に、中断意向でどのような違いがあるかについても考察します。

医師、看護師、センターへの相談意向、相談率、問題解決率

<図3>は、悩みについて相談したいと思ったことのある先、実際相談したことのある先、そしてその相談先で問題解決できたかどうかについて示したものです。「あなたが薬物治療を行うにあたり、もしくは治療中に感じた悩みについて、相談したいと思ったことがある先をすべてお選びください」「そのうち実際相談したことのある先をすべてお選びください」「そのうち、相談してあなたの問題が解決できたと思う先をお選びください」という質問に対し、それぞれ複数回答形式で回答を求めました。

<図3>

悩みについて相談したいと思った先(相談意向先)は医師が他を引き離していることがわかりますが、医師であっても6割弱にとどまっています。

一方で「相談しようと思ったことのある先はない」が27%を超え、悩みの相談そのものが十分にされていない様子がうかがえます。

看護師は医療の専門家ですが、悩みの相談先としては家族と同程度となっています。がん相談支援センターはさらに低く、相談意向先としても15%未満にとどまっています。

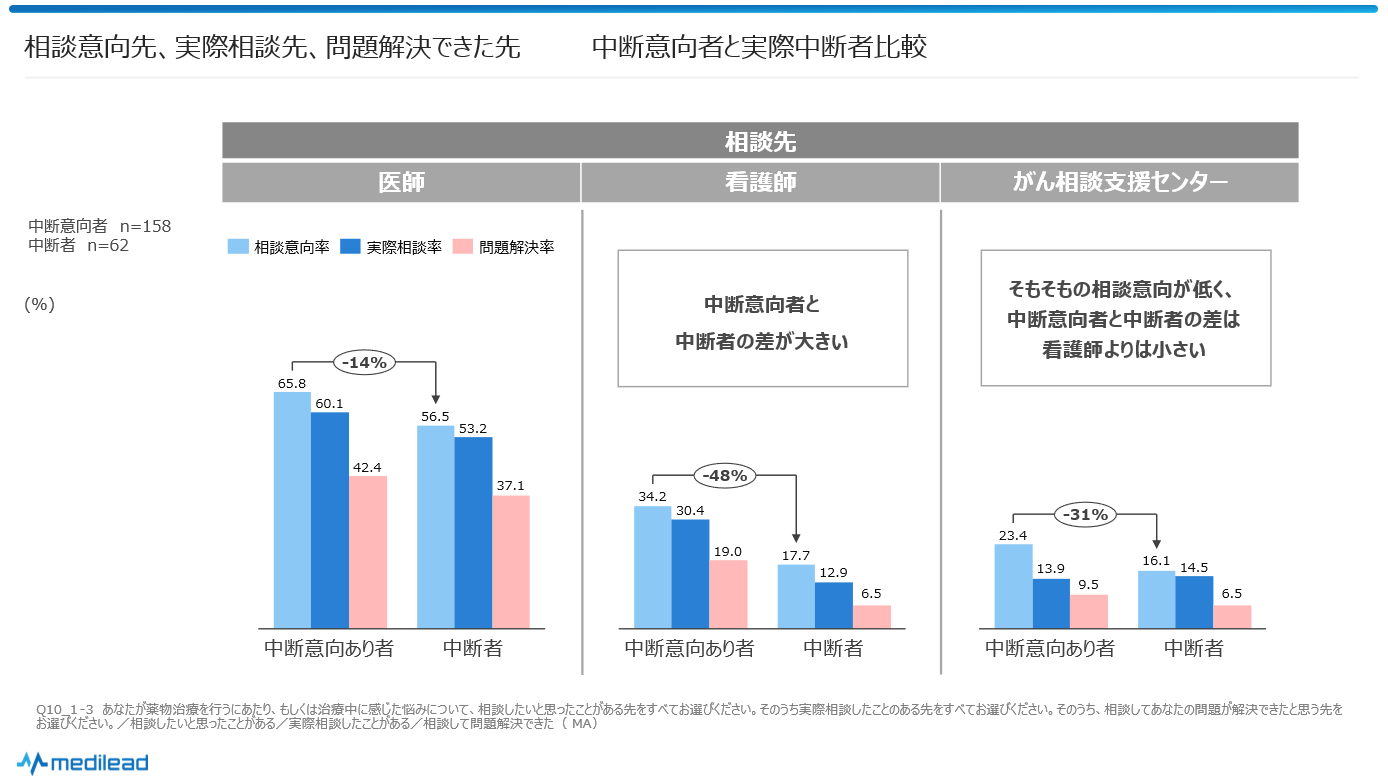

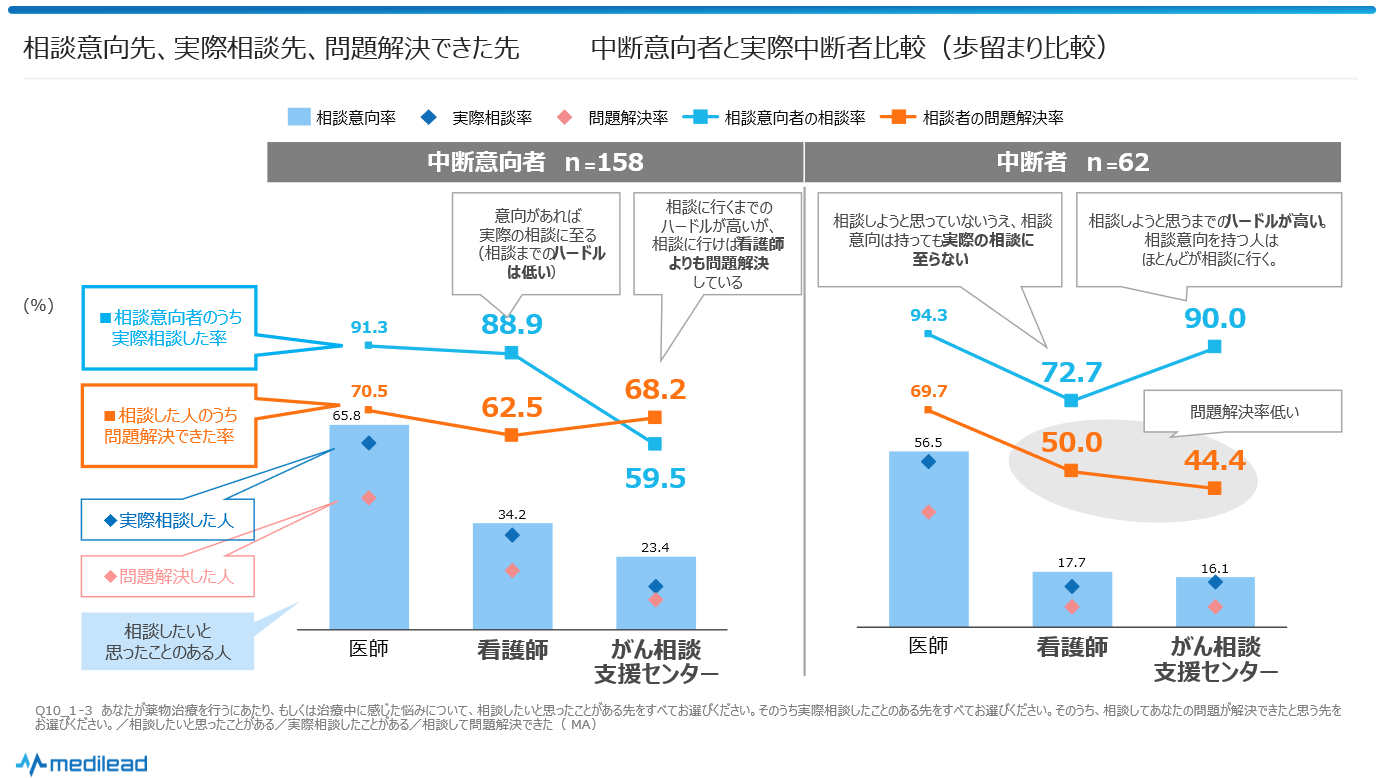

同様の内容について、相談先を「医師」「看護師」「がん相談支援センター」に絞り、中断意向者(中断意向あり者)と実際中断者との差に注目しました。「相談したいと思った」ときに実際に相談にまで至るのかどうか、相談までのハードルが高いのかどうか、また、相談をしたときに問題が解決できたと感じられたかどうかについて、中断意向者と実際の中断者ではどのような差があるのでしょうか。

<図4>では相談先として医師、看護師、がん相談センターを並べて比較したものです。左から相談意向先、実際の相談先、問題解決できたと思えた先として回答者が選択した割合を表しています。

<図4>

中断意向者と中断者との差を見ると、看護師、がん相談支援センターへの相談意向率は中断者のほうが低く、悩みを抱えてもあまり他者に相談できていない可能性があります。特に看護師への相談意向率は中断意向者と中断者の差が大きく、中断意向者のほうが看護師に相談する割合が高いことが確認されました。一方で、中断者はより「看護師に相談しない」傾向が強いと考えられます。

h4><看護師とがん相談支援センターの位置づけの違いは?

中断意向者と実際中断者にとって、看護師、がん相談支援センターの位置づけはどのようになっているのでしょうか。

<図5>では、医師、看護師、がん相談支援センターが患者さんの「相談意向先」「実際相談先」「問題解決先」にどれくらいなり得ているかの「歩留まり率」に着目しました。先ほどと同じように「相談したい」と思った人がどのくらい「実際の相談」に至っているか、また、実際に相談したときに問題を解決したと思われているかどうかを「歩留まり率」としています。

<図5>

折れ線が「歩留まり率」です。水色の折れ線は「相談したいと思った人のうち、実際に相談した人の割合」であり、オレンジの折れ線は「実際に相談した人のうち、問題解決できたと思った人の割合」です。

医師、看護師、がん相談支援センターと並べていますが、医師は比較対象としてご覧ください。

まずは中断意向者においてです。水色の折れ線(相談意向者が実際に相談した割合)は看護師では88.9%、がん相談支援センターでは59.5%となっています。中断意向者にとっての「実際に相談するまでのハードル」という面でみると、看護師は実際に相談することへのハードルが低く、がん相談支援センターは実際に相談するまでのハードルが高く感じられているということがうかがえます。

一方、オレンジの折れ線(相談者の問題解決割合)は、看護師62.5%に対してがん相談支援センターは68.2%であり、中断意向者にとっては、がん相談支援センターは相談までのハードルは高いものの、相談すれば問題解決に至る割合が看護師より高いということがわかります。

一方で中断者にとってはどうでしょうか。水色の折れ線に着目すると、看護師は72.7%、がん相談支援センターは90%です(回答数が少ないため数値のぶれは大きくなります)。がん相談支援センターは中断者にとって、「相談先として選択肢に上がることが少ない存在」ではありますが、「相談したい」と思った人は実際に相談に行っている場所ということになります。

オレンジの折れ線に着目すると、中断者にとっては看護師、がん相談支援センターともに問題解決率は5割以下となっており、中断意向者に比べて低めです。中断者はそもそも悩みの相談意向が低いですが、高いハードルを乗り越えて相談しようという人は容易に解決できない深刻な悩みを抱えているのかもしれません。

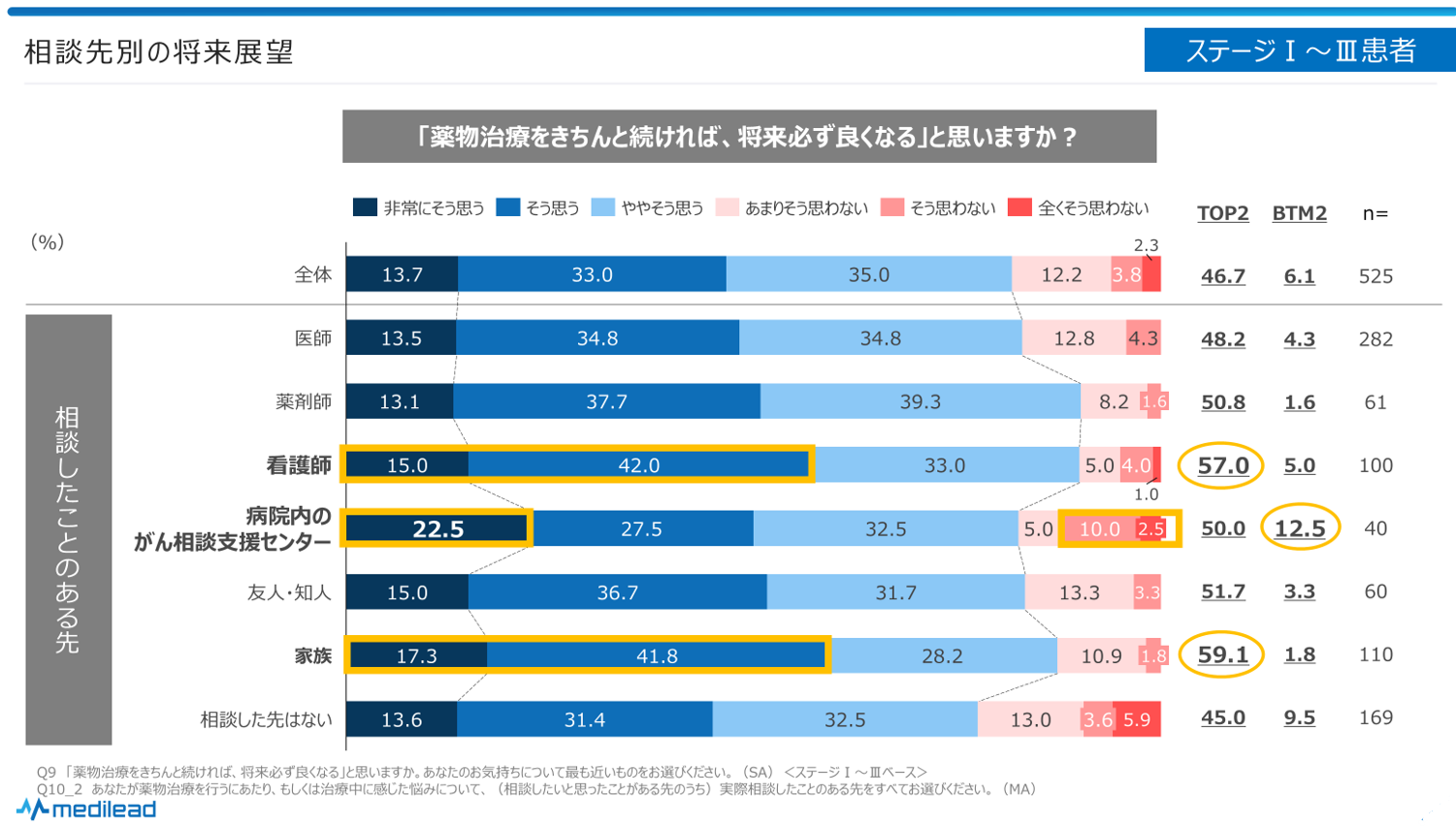

<図6>は、実際に相談をした先ごとに早期がん患者さんの将来展望について見たものです。

将来展望については、「『薬物治療をきちんと続ければ、将来必ず良くなる』と思いますか。あなたのお気持ちについて最も近いものをお選びください。」という質問に対し、患者さんが自身の気持ちに最も近いものを選んだ回答を基にしています。

<図6>

看護師に相談している人はTOP 2 BOX(「非常にそう思う」「そう思う」計)が高く、比較的ポジティブな将来展望が持てているといえます。また、TOP 2 BOXの値は家族に相談している人と同程度で、看護師は不安についての受け皿として家族と同じような役割を担っているとも考えられます。

がん相談支援センターに相談している人はTOP BOX(「非常にそう思う」)が高く、ポジティブな展望を持つ人が多いことがわかります。

前述の通り、がん相談支援センターは実際に相談するまでのハードルが高く、実際に相談する人は深刻な悩みを抱えていることが多いと推測されます。一方で、悩みが深刻である分、「必ず良くなる」という前向きな気持ちを持ち、治療に臨もうとしている人が多いのかもしれません。「副作用がとてもつらい」人はポジティブな意識を持とうとしている人の割合が高いことは第一回で取り上げましたが、今回も同じような傾向を示している可能性があります。

しかし、「そう思わない」「全くそう思わない」(BOTTOM 2 BOX)の割合も比較的高いことが特徴的です。これは、がん相談支援センターに相談している人は、問題解決が容易にできないような悩みを抱える人が多いことを示唆しています。そのため、ポジティブな意識を持って臨もうとする人がいる一方で、悩みの解決が難しく、ネガティブな気持ちを抱えてしまう人も一定数存在していると考えられます。

まとめ(示唆)

第5回ではがん患者さんの悩みの相談状況、問題解決状況について取り上げました。相談先として、主に看護師とがん相談支援センターに着目し、それぞれの相談者の傾向の違いを分析することで、患者さんにとって両者がどのような役割を果たしているのかを考察しました。

また、中断意向者と中断者の「相談行動」の違いに着目し、看護師やがん相談支援センターへの相談行動と、実際の治療中断に至るかどうかの関係性を見てきました。

各相談先における、治療中断者の特徴をまとめてみます。

【看護師への相談者】

・中断者は看護師に相談せず自分で悩みを解決しようとする傾向がある

・中断者はそもそも相談というものは気軽にするものではないと捉えている可能性がある。そのため、悩みや不安があっても気軽に相談できず、前向きな将来展望を描くことが難しくなり、治療中断に結びついている可能性がある

【がん相談支援センターへの相談者】

・相談までのハードルが高いと感じている人が多い

・自分で悩みを抱え込みがちな中断者の場合、いざ支援センターに相談する人は深刻で解決困難な悩みを抱えていることが推測される。がん相談センターは「何でも相談できる」と掲げているものの、現状では患者さんが抱える複雑な悩みに寄り添い切れていない状況があり、その結果、問題解決率も低くなっている可能性がある

このように、中断者は悩みを相談しない(できない)傾向があり、がん相談支援センターもあまり気軽に相談できる場所にはなっていないことがうかがえます。結果として治療継続のモチベーションが保てず、治療中断につながる可能性があると考えられます。

看護師も相談支援センターも、患者さんにとって「相談できる場所」としてのプレゼンスを高めていく余地はまだまだあると言えます。

今回は、患者さんにとって、がん相談支援センターの利用には心理的ハードルが高いことが明らかになりました。

では、実際に利用している人はどのような人なのでしょうか。

次回、第6回では「がん相談支援センター利用者はどんな人か?」をテーマに、利用者の属性や行動特徴を分析します。がん相談支援センターは患者さんにとってどのような位置づけになっているのかを、さらに深く考察していきたいと思います。

がん患者さんに関する他の記事もご覧ください。

- 記事1. 「治療をやめたい」と思う理由は何か?がん患者さんの治療中断を決断させる要因を調査—がん自主調査【第1回】

- 記事2. がん患者さんの「薬物治療継続」の課題と背景—がん自主調査【第2回】

- 記事3. がん患者さんの薬物治療継続と費用負担感・助成制度活用との関係とは-がん自主調査【第3回】

- 記事4. 情報収集はがん治療の支えになる?患者さんの行動を調査-がん自主調査【第4回】

- 記事5. がん患者さんの悩みは相談で解決できる?看護師・がん相談支援センターの役割と相談状況‐がん自主調査【第5回】【本記事】

- 記事6. がん相談支援センターの位置付けとは?利用者の属性・特徴を調査-がん自主調査【第6回】

≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本リリースの引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

<例> 「医療関連調査会社のメディリードの同社が保有する疾患に関するデータベースを用いた自己調査によると・・・」

自主調査レポート

メディリード / 自主調査チーム

メディリード / 自主調査チーム