【片頭痛自主調査 第2回】片頭痛患者さんが医療機関受診に至ったきっかけ

2025/08/29 メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

繰り返し起こる片頭痛に悩まされながらも、医療機関を受診せず、市販薬などでやり過ごしている人は少なくありません。メディリードでは、そうした片頭痛患者さんの「受診行動」に着目し、その背景や意識を探るため、約6,700人を対象に調査を実施しました。

前回(第1回)では、「片頭痛患者さんはどのような人たちか」について取り上げました。

本記事ではシリーズ第2回として、「片頭痛患者さんが受診する/しないのはなぜか」という問いに焦点をあて、受診のきっかけや、受診を避ける・やめる理由、さらに市販薬服用後の実態について詳しく見ていきます。

本記事に掲載している画像は、一部加工を施したものです。

文中の画像の正式版は、有料レポートをご購入いただいた方に配布しております。

ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ有料レポートのご購入をご検討ください。

目次 [非表示]

背景

日本では、片頭痛の年間有病率は8.4%と報告されており1)、社会的、経済的にも大きな影響を及ぼす疾患と言えます。一方で、片頭痛症状があるにもかかわらず、一度も医療機関を受診していない人が多く存在します。その理由として、「受診するほどではない」と考え、市販薬で対処できると判断していたり、痛みを我慢したりするなど、「片頭痛のスティグマ(偏見)」の存在が指摘され、近年注目を集めています。

片頭痛は、医療機関を受診し薬物治療を受けることで症状の軽減が期待できるほか、起こる回数や頻度を減らす、症状を軽くするといった予防治療も可能です。しかし、実際には予防薬を使用している人も少ないのが現状です。そこで私たちは、片頭痛患者さんにおける受診状況や薬物治療の実態、さらには患者さん自身が片頭痛に対して抱く意識や行動に注目し、その背景を明らかにするための調査を実施いたしました。

本記事では、その中でも特に注目すべき結果を抜粋してご紹介していきます。

調査概要

| 調査手法: | インターネット調査 |

| 調査地域: | 全国 |

| 調査対象: | 片頭痛と診断されている、もしくは片頭痛の症状を持っている人、かつ下記の条件を満たしている人

|

| 調査期間: | 2024年10月22日(火)~2024年10月30日(水) |

| 有効回答数: | 6,753 |

※調査結果は、端数処理のため構成比が100%にならない場合があります

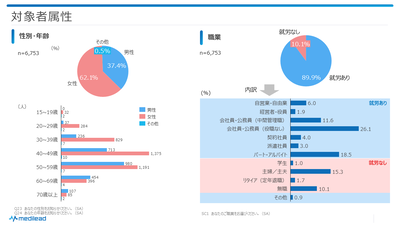

回答者属性

本調査回答者の属性は以下のようになっています。

<図1>

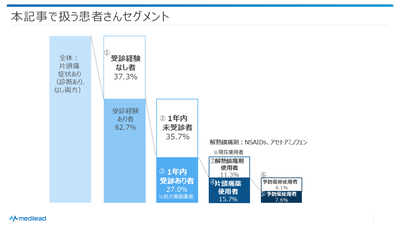

また、本記事で扱う患者さんのセグメントは以下の通りです。

<図2>

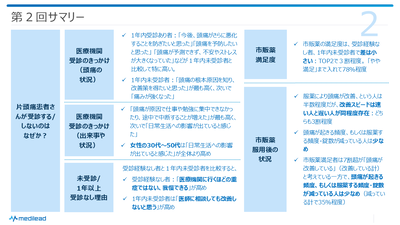

第2回レポートサマリー

<図3>

片頭痛患者さんが受診する/しないのはなぜか?

第1回でご紹介した結果では、受診したことがない患者さんであっても、受診や処方薬が必要ないほど軽症であるとは限らないことがわかりました。

では、受診する人としない人の違い、また、受診しても通院をやめてしまう人と、通院を続ける人の違いはどこにあるのでしょうか。

第2回の今回は、患者さんが受診するきっかけや、未受診の理由、市販薬を服用をしている患者さんの服用後の状況について見ていきたいと思います。

なぜ受診するようになったのか?:受診のトリガーになるもの

本記事では、片頭痛患者さんが医療機関受診に至ったきっかけを、「頭痛そのものの状況」と「頭痛の結果生じたと考えられる出来事や状況」に分けて見ていきます。

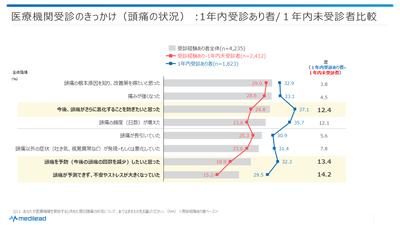

医療機関受診のきっかけ【頭痛の状況】

<図4>は受診経験のある人に「あなたが医療機関を受診すると決めた際の頭痛の状況について、あてはまるものをお選びください。」と尋ねた結果を示しています。(複数回答可)

<図4>

グレーの横棒は受診経験あり者全体の結果を、赤色の折れ線は1年内未受診者、青色の折れ線は1年内受診あり者の結果を示しています。

両者の差(1年内受診あり者-1年内未受診者)もみています。差がプラスに大きいものは1年内受診あり者に特有の傾向であり、継続的な受診に結びついている要因と考えられます。

受診経験あり者全体で最も割合が高い回答のは「頭痛の根本原因を知り、改善策を得たいと思った」ですが、1年内受診あり者(継続して受診している可能性が高い)と1年内受診なし者(継続受診はしていない、受診をやめてしまった可能性が高い)とでは傾向が異なっています。

1年内受診あり者の受診のきっかけとなった頭痛の状況は「今後、頭痛がさらに悪化することを防ぎたいと思った」が最も割合が高く、また、「頭痛を予防したいと思った」も全体と比較して高くなっています。また、「頭痛が予測できず、不安やストレスが大きくなっていた」も1年内未受診者との差が大きく、予防的ニーズがより高いことがうかがえます。

一方、1年内未受診者では、「頭痛の根本原因を知り、改善策を得たいと思った」が最も高く、次いで「痛みが強くなった」となっており、目の前の頭痛を何とかしたいという状況が多いことがうかがえます。

「頭痛の頻度(日数)が増えた」は逆に低めで、1年内受診あり者との差が大きめですが、これは第1回で見た結果とも合致していると言えます。(「ひと月当たりの支障日数」が受診経験なし者、1年内未受診者では少なめでした。)

医療機関受診のきっかけ【出来事や状況】

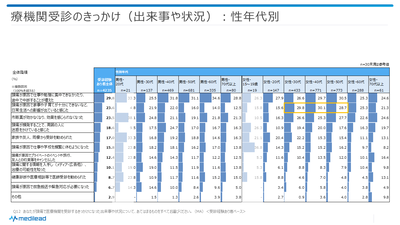

<図5>は同じく受診経験あり者に「あなたが頭痛で医療機関を受診するきっかけになった出来事や状況について、あてはまるものをすべてお選びください。」と尋ねた結果です。(複数回答可)

<図5>

全体で最も割合が高いのは「頭痛が原因で仕事や勉強に集中できなかったり、途中で中断することが増えた」でした。「頭痛が原因で家事や子育てが十分にできないなど、日常生活への影響が出ていると感じた」が続きますが、「日常生活への影響」は「仕事や勉強への影響」に比べると優先度はやや低いことがうかがえます。

ただし、1年内未受診者と1年内受診あり者では「頭痛が原因で家事や子育てが十分にできないなど、日常生活への影響が出ていると感じた」「頭痛が頻発することで、周囲に迷惑をかけていると感じた」において差が大きめである(1年内受診あり者でより高め)ことから、「日常生活への影響」を感じている人の方が継続して通院をしている可能性があります。

<図6>は同じ内容を性年代別で見たものです。

<図6>

30代~50代の女性は「日常生活への影響が出ていると感じた」が全体より高めです。家事や子育てを主に担っている群であるためと考えられますが、第1回で見たように30~40代(特に40代)の女性は受診経験が低めで、予防薬使用率も低めでした。「日常生活への影響」を感じていても我慢し、同じく第1回の結果の通り、症状が起きたらすぐ市販薬を服薬する、休養するなどで対処している人が多いと推測されます。

なぜ受診をしないのか?なぜ受診をやめてしまうのか?:受診の障壁になるもの

医療機関未受診、1年以上受診なし理由

次に、受診するに至らない理由、受診をやめてしまう理由について見ていきます。

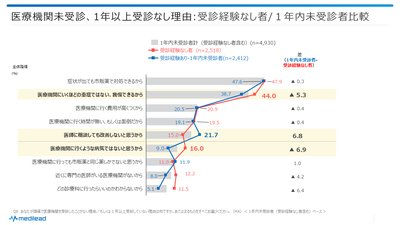

<図7>は、受診経験なし者、もしくは1年内未受診の人に、1年内未受診の理由を複数回答形式で尋ねた結果です。

<図7>

グレーの横棒は全体(受診経験なし者と1年内未受診者合計)の結果を示しています。

赤色の折れ線は受診経験なし者、青色の折れ線は1年内未受診者の結果を示しています。両者の差(1年内未受診者-受診経験なし者)もみています。差がマイナスに大きいものはより「受診に至らない理由」であり、プラスに大きいものはより「受診には至っても継続受診とならない理由」と考えられます。

「医療機関に行くほどの重症ではない、我慢できるから」「医療機関に行くような病気ではないと思うから」と回答した割合は受診経験なし者で特に高くなっています。

第1回で見たように、受診経験なし者であっても決して軽症ではない場合が多いため、受診経験なし者は自らの症状を過小評価し、受診に至っていないことがうかがえます。

一方、1年内未受診者は「医師に相談しても改善しないと思うから」が高く、「受診はしたものの改善しなかった」という経験から受診しなくなってしまった人が多いことがうかがえます。

第1回で解説した通り、1年内未受診者は一般内科の受診率が高めでした。一般内科での診断・処方で「改善されない」という印象を持つに至った人が多い可能性が考えられます。

市販薬の評価:満足度と服用後の状況

受診経験なし者、1年内未受診者ともに、「市販薬で対処できる」と考えている人が多い傾向がありますが、実際は市販薬をどのように評価しているのでしょうか。

1年内未受診者(受診経験なし者含む)ベースで市販薬の満足度と、服用後にどのような状況になっているのかを見ていきたいと思います。

市販薬の満足度

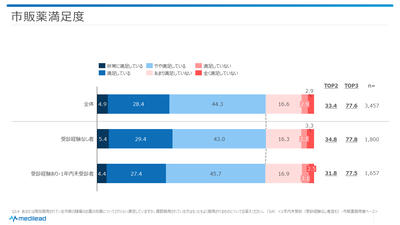

<図8>は市販薬の満足度について尋ねたものです。(単一回答。複数使用の場合は最もよく服用するものについての回答)

<図8>

「非常に満足している」~「やや満足している」までの、TOP3 BOXの値は受診経験なし者、1年内未受診者ともに78%程度で、両者の間にほとんど差は見られませんでした。

両者ともに「非常に満足」は5%程度、「やや満足」は45%前後となっており、強い満足感というよりは、おおむね受け入れているといった評価が多いと推察されます。

市販薬服用後の状況

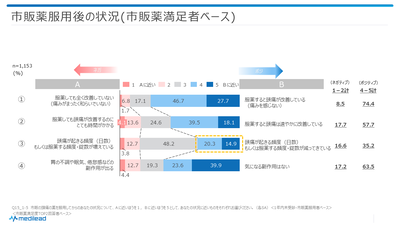

同じく受診経験なし者、1年内未受診者の中で市販薬を服用している人は、市販薬服用後に症状はどのようになっていると感じているのでしょうか。

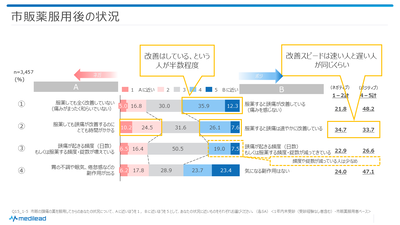

<図9>は、「市販の頭痛の薬を服用してからのあなたの状況について、Aに近いほうを1,Bに近いほうを5として、あなたの状況に近いものをそれぞれお選びください。」とした設問に対し、5段階評価・単一回答で収集した結果をまとめたものです。

<図9>

①

ピンク系(5段階で1-2)はAに近く、ネガティブ寄りな症状、青系(5段階で4-5)はBに近く、ポジティブ寄りの回答を示しています。

①の、「服薬により頭痛が改善している」という人はポジティブな回答が半数程度(4-5計で48.2%)ですが、残り半数は服薬による効果を実感できていないことがうかがえます。また、②の改善スピードは速い人と遅い人がどちらも3割程度存在しています(1-2計で34.7%、4-5で33.7%)。

③の、頭痛が起きる頻度、もしくは服薬する頻度・錠数に関しては、ポジティブな回答は少なめです(4-5計は26.6%にとどまっています)。同様に少なめではありますが(1-2計は24.0%)、頭痛が起きる頻度もしくは服用する頻度・錠数が増加している人が存在しており、薬物乱用性頭痛(MOH: Medication Overuse Headache)によりかえって頭痛が悪化するリスクについても注意が必要でしょう。

<図10>は同じ内容で、市販薬に対して満足度が高めな人(「非常に満足」「満足」と答えた人)の結果です。

<図10>

①の「服薬すると頭痛が改善している」に近いポジティブな回答を選択した人(4-5計)が7割を超えており、市販薬服用により「頭痛が改善している」と実感している人が多く、それが「満足」という回答につながっていたことがうかがえます。

一方で、③の頭痛が起きる頻度、もしくは服薬する頻度・錠数に関してはポジティブな回答は依然として少なめ(4-5計で35.2%)であり、「市販薬に満足」していても、予防治療では無いため、頭痛や服薬の頻度や錠数が必ずしも減っているわけではないことがわかります。

まとめ

今回は、「片頭痛患者さんが受診する/しないのはなぜか」ということをを明らかにするために、受診のきっかけや未受診患者さんの未受診理由、及び市販薬服用をしている患者さんの服用後状況を見てきました。

受診に至らない人は、自らの症状を「重症ではないから我慢できる(我慢すべき)」と考えており、受診に至るボーダーラインは「仕事や勉強に支障が出ていると感じられる状態」が多いことがうかがえました。

30-40代女性は、第1回で示したように受診経験や片頭痛薬服用の割合が低く、家事や子育てなどの日常生活への支障を感じていても我慢してしまい、受診に至っていない人が多いと推測されます。

症状が出ても市販薬で対処できると考え、受診をしない、あるいは受診をやめた人も少なくありません。

そして実際に、市販薬に対する満足度はおおむね高く、多くの人が「満足」と感じているようです。ただし、その満足は、市販薬に対する期待値がもともと高くないため、ある程度の効果でも“想定内”として受け入れられている結果なのかもしれません。

このように、患者さんが自らの症状を過小評価している現状が明らかになりましたが、患者さんが片頭痛治療に関してより知識を得ることで医療機関に相談したいと思うようになるのでしょうか。

次回は、患者さんの「片頭痛の情報に関する認知」と、情報を認知したことによる相談意向について見ていきたいと思います。

メディリードのヘルスケアデータベースは、国内最大規模の疾患に関するアンケートデータであり、(1)一般生活者の疾患情報に関する大規模調査、(2)何らかの症状・疾患で入通院中の方の主疾患に関する深掘り調査(追跡調査)から構成されています。回答者への追跡調査は、より深いインサイトの獲得を可能にします。また、電子カルテ情報やレセプトデータなどの大規模データベースには含まれないデータも多く、ヘルスリテラシー向上の意義など、社会的に重要な意味を持つ分析も可能です。2019年より、100を超える症状・疾患を調査に追加し、より幅広い領域でご活用いただけるようになりました。また、同年調査より研究倫理審査委員会(IRB)の審査も通し、疫学的研究の資料としても利用していただきやすくなっております。

≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本リリースの引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

<例> 「医療関連調査会社のメディリードの同社が保有する疾患に関するデータベースを用いたコラムによると・・・」

この記事を見た方はこんな記事も見ています

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部