当社のオンコロジーエキスパートアドバイザー・北郷秀樹氏より寄稿いただいた記事をお届けします。医療現場での豊富な経験をもとに、「共同意思決定(S D M)」について、現状と課題をわかりやすく解説していただきました。

今回は、共同意思決定(SDM)が現場でどのように機能しているのかを、日本がんサポーティブケア学会2025の教育講演で発表した内容とともに振り返ります。対話の力を通して、より適切な治療選択のあり方を皆さんと一緒に考えていければ幸いです。

対話の意味

まずは、「対話」と「会話」の違いについて少し立ち止まって考えてみたいと思います。「会話」とは、何気ないやり取りなど、比較的気軽に交わされるものです。お互いの距離感を縮めることもあれば、時には一方通行に終わってしまうこともあります。

それに対して「対話」は、単なる言葉のやり取りにとどまらず、相互に深く理解し、尊重し合い、同じ目的に向かって一緒に心を通わせていくプロセスです。

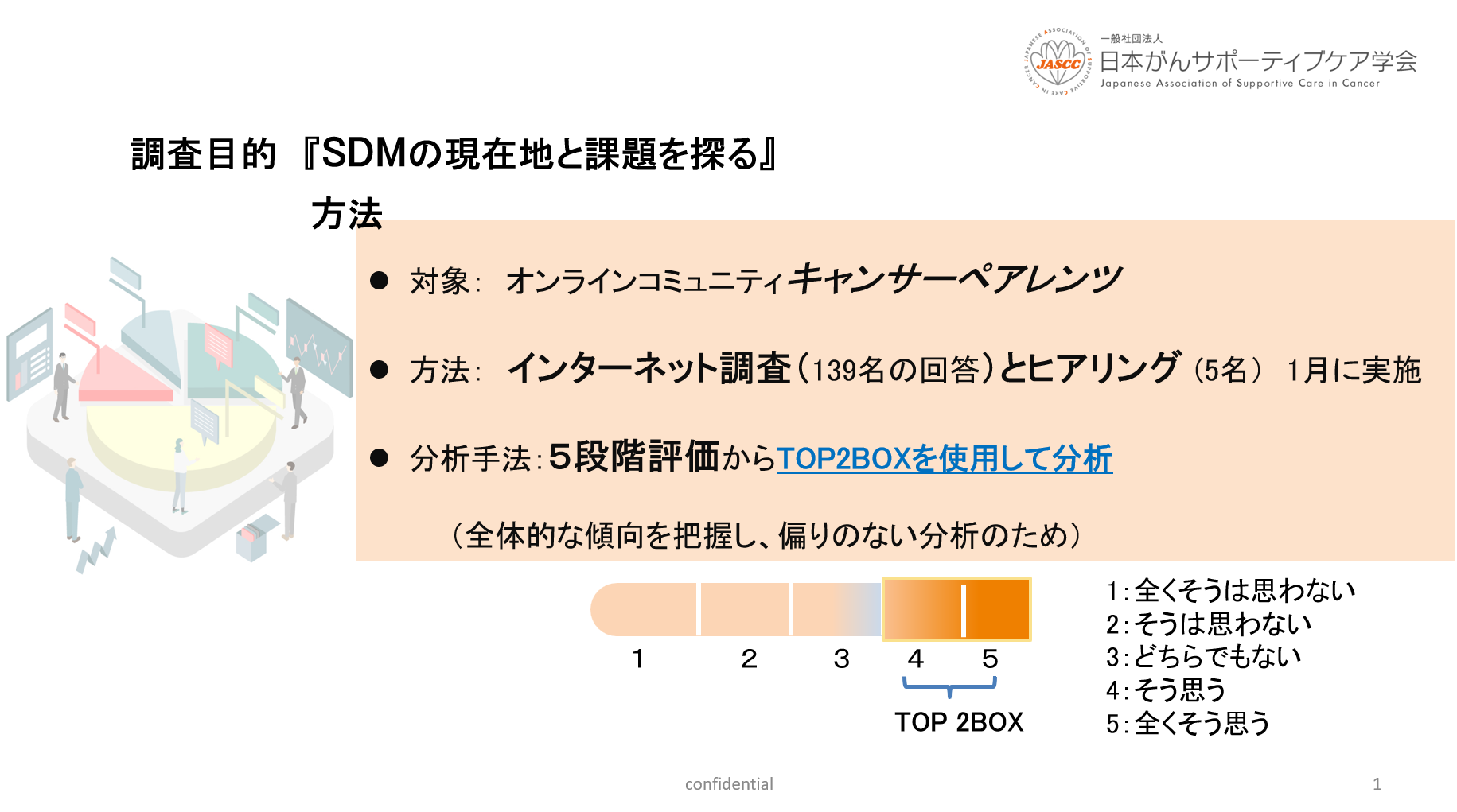

アンケートとインタビューの実施の目的

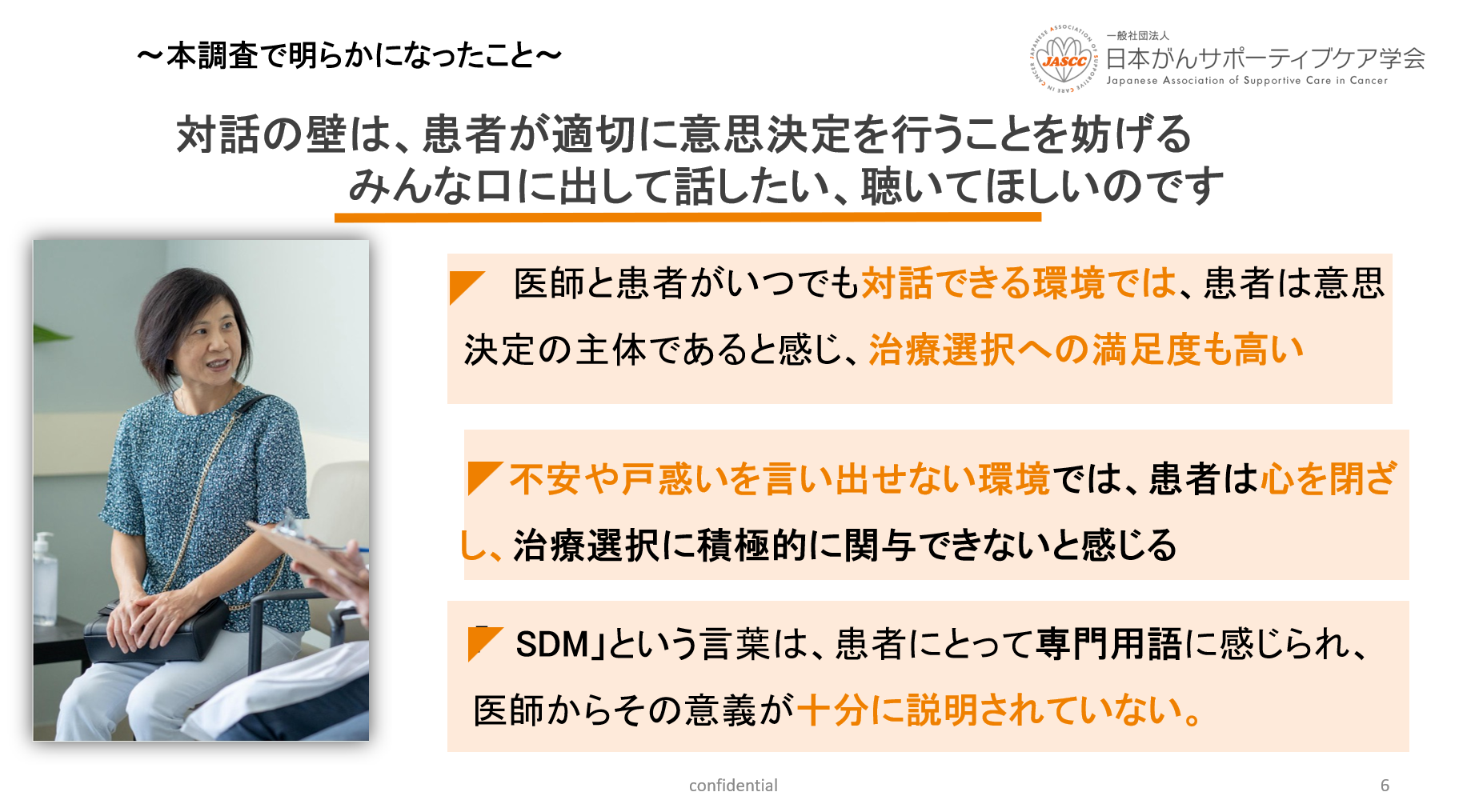

この大切な対話が、実際には十分に行われていないのではないか――そんな声が多くの患者さんから聞かれています。

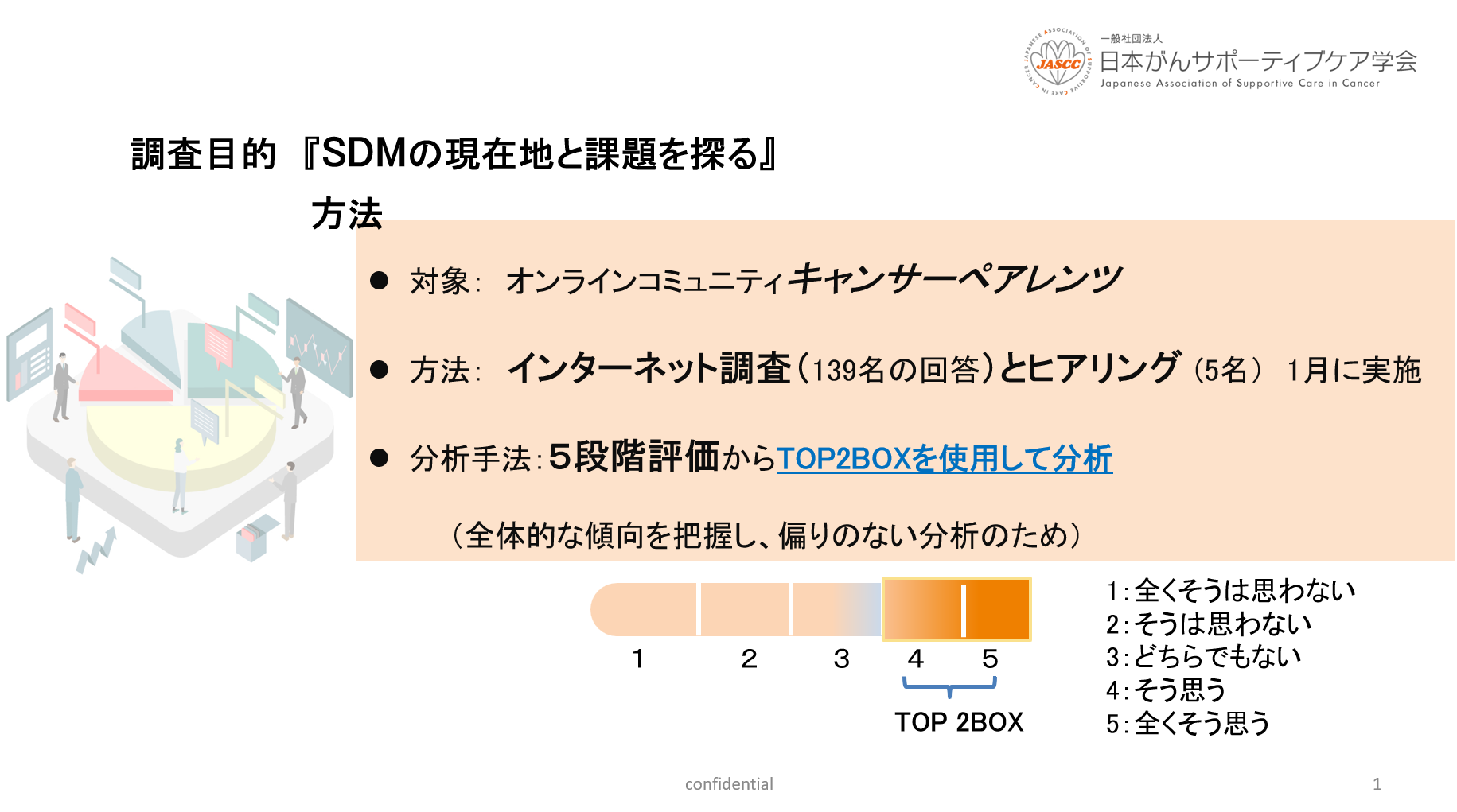

そこで、こどもをもつがん患者のためのオンラインコミュニティ「キャンサーペアレンツ」の会員の皆さんの協力を得て、「今、現状はどうなっているのだろう」という実態を明らかにし、課題を見出すことで、皆さんと一緒に小さな一歩を踏み出そうと考えました。

アンケート結果

1)患者の治療への考えや希望についての対話と治療選択

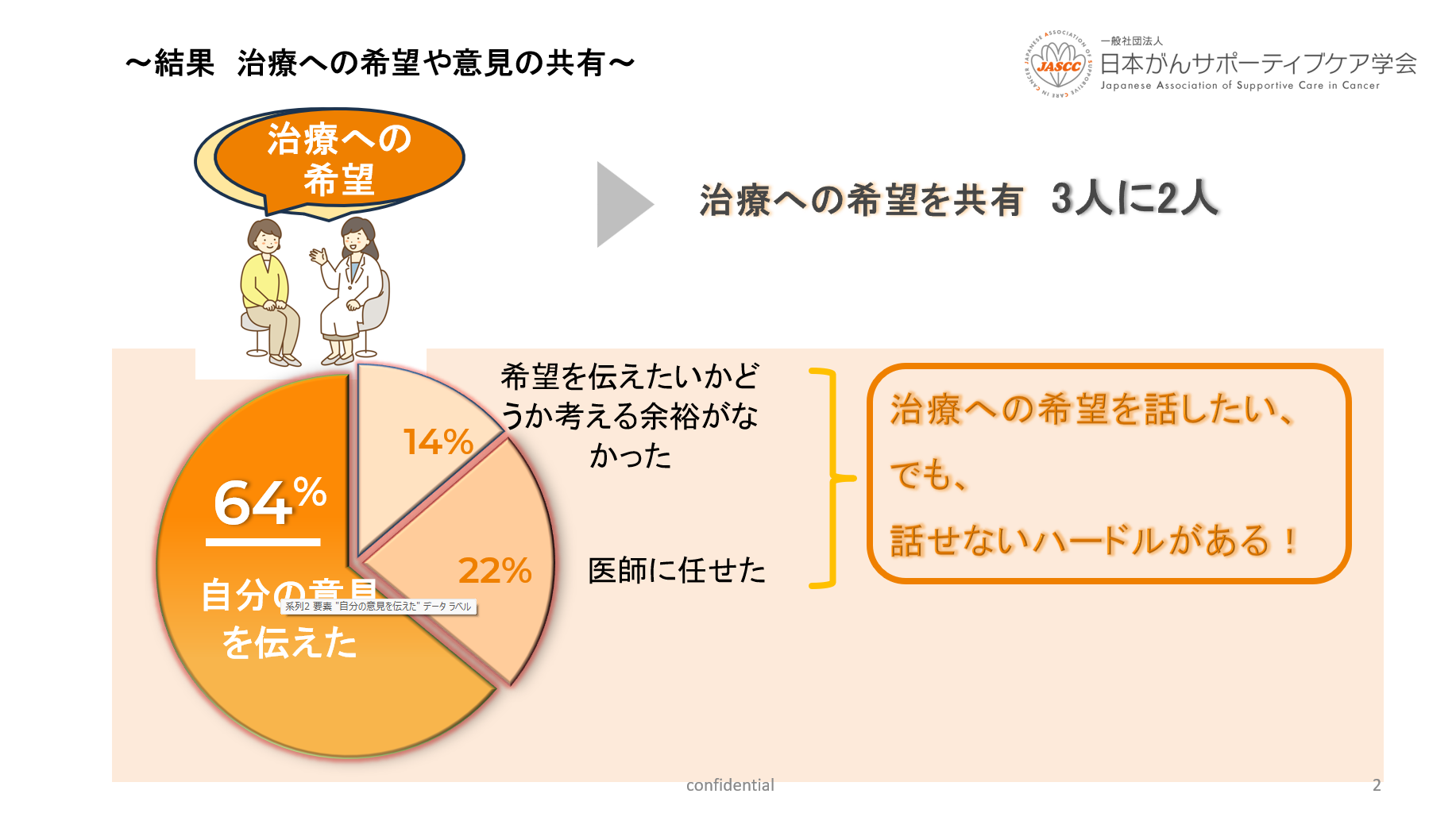

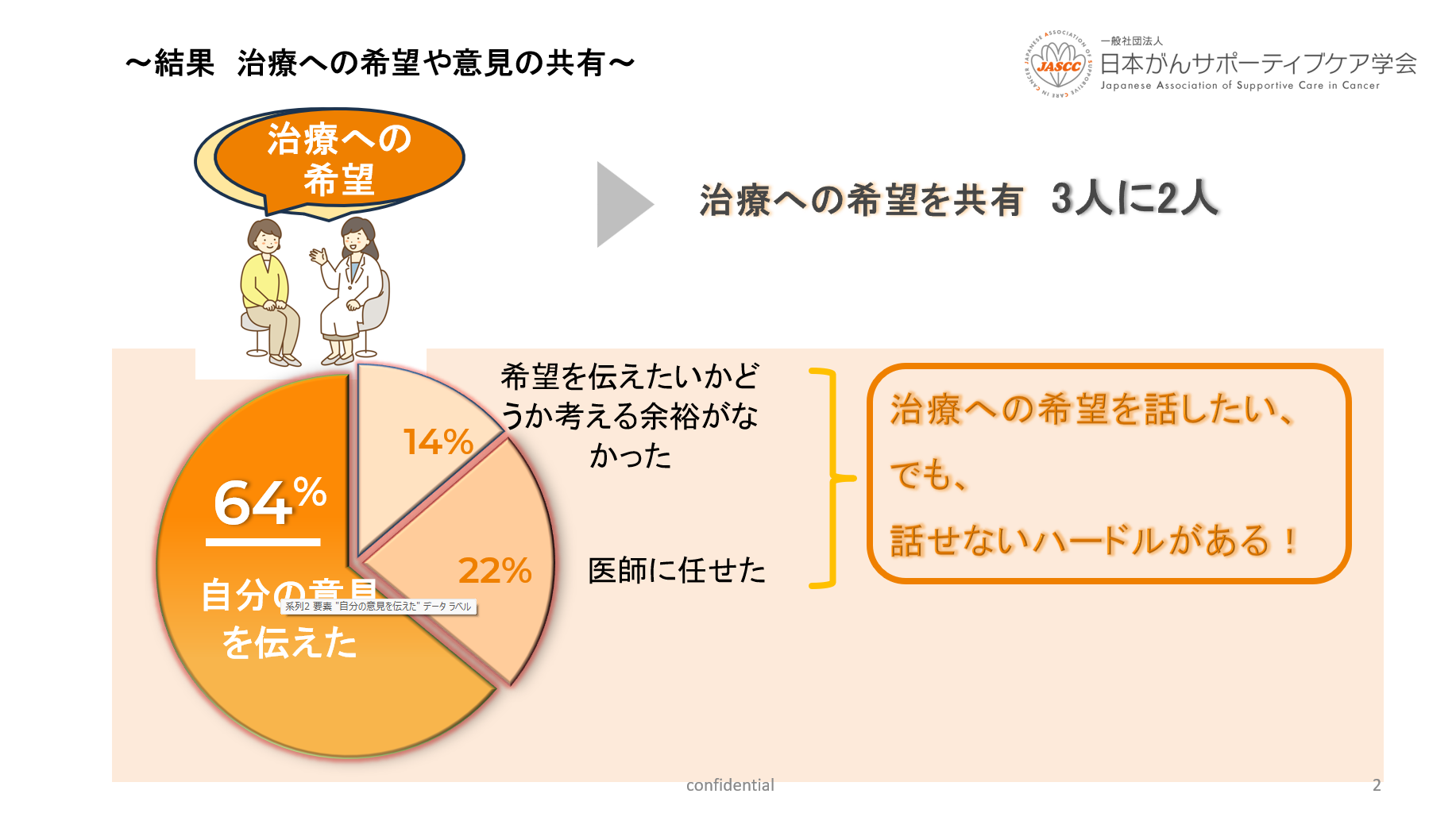

詳細な検査結果をもとに医療者から病名と、エビデンスに基づいた治療法の説明を受けた後、希望や考えを尋ねられた際に、自身の意見を伝えたと回答した患者さんは64%でした。一方で、「医師に任せた」と回答した患者さんは22%、「希望を伝える余裕がなかった」患者さんは14%でした。

その時の気持ちを振り返ってもらうと、「医師に任せた」あるいは「余裕がなかった」と答えた患者さんの多くは、本当は知りたいこともあり、話したいこともあったけれど、「言い出しにくい」など心理的なハードルを感じていたと語っています。その具体的な声をご紹介します。

「医師に任せた」:

医師の言うことが一番正しいと思い、その判断に至った人もいました。

一方で、医師からの威圧感みたいなものを感じた、治療選択を一緒に考えてくれるのでなく、一方的に選択を迫られたと感じたといった声も聞かれました。また、「何が何だかわからなかったのでとにかく医師に任せた」という人もいます。

しばらく経ってから思い返すと、「本当に任せてよかったのか?」と迷いや疑問を抱いたという人が多いことがわかりました。

「余裕がなかった」:

知りたいことはたくさんあるが、どう聞けばいいかわからなかったという声がありました。また、医師からは相談窓口等の紹介がなくなく、話す場所がなく孤立感を抱えていたという回答もありました。

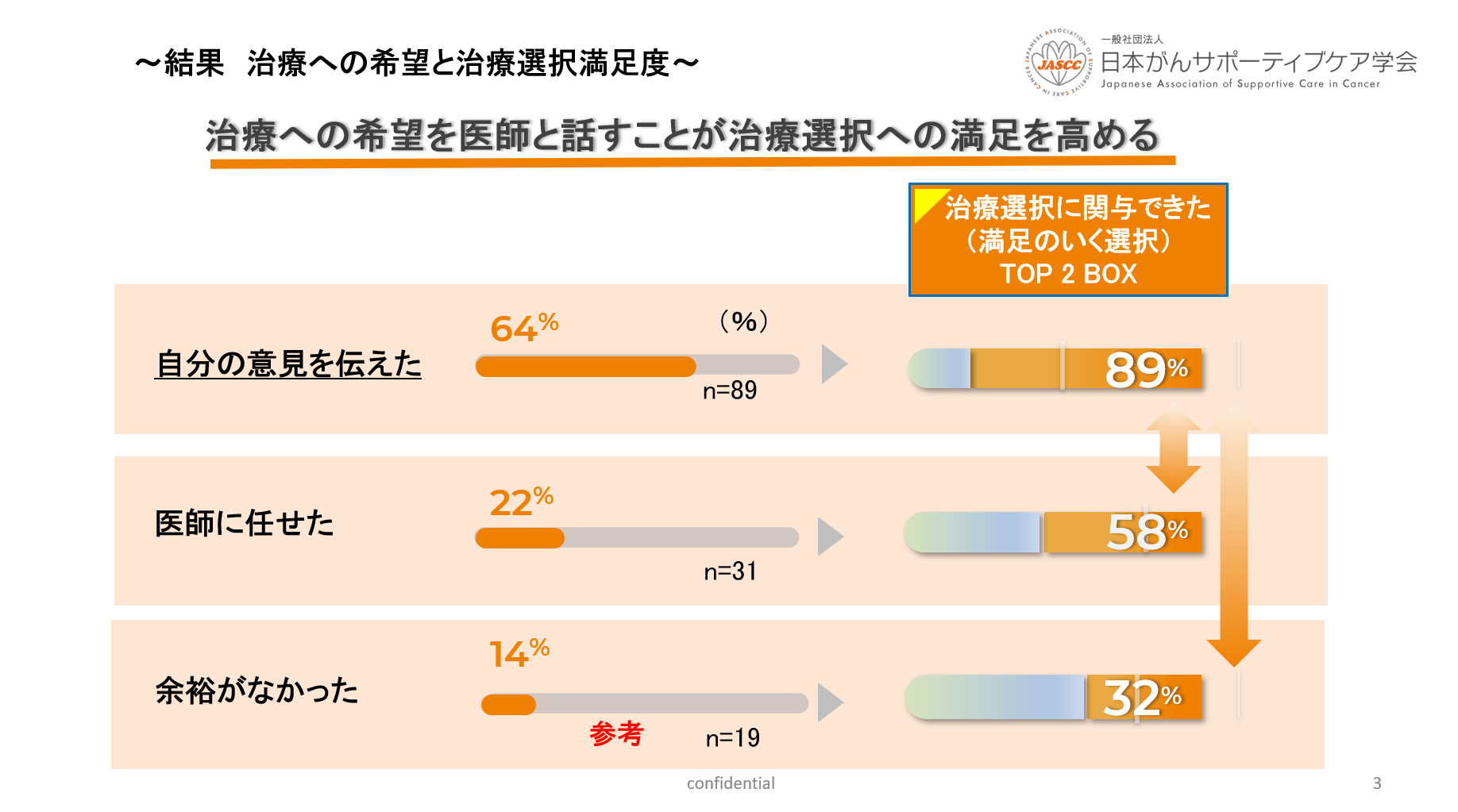

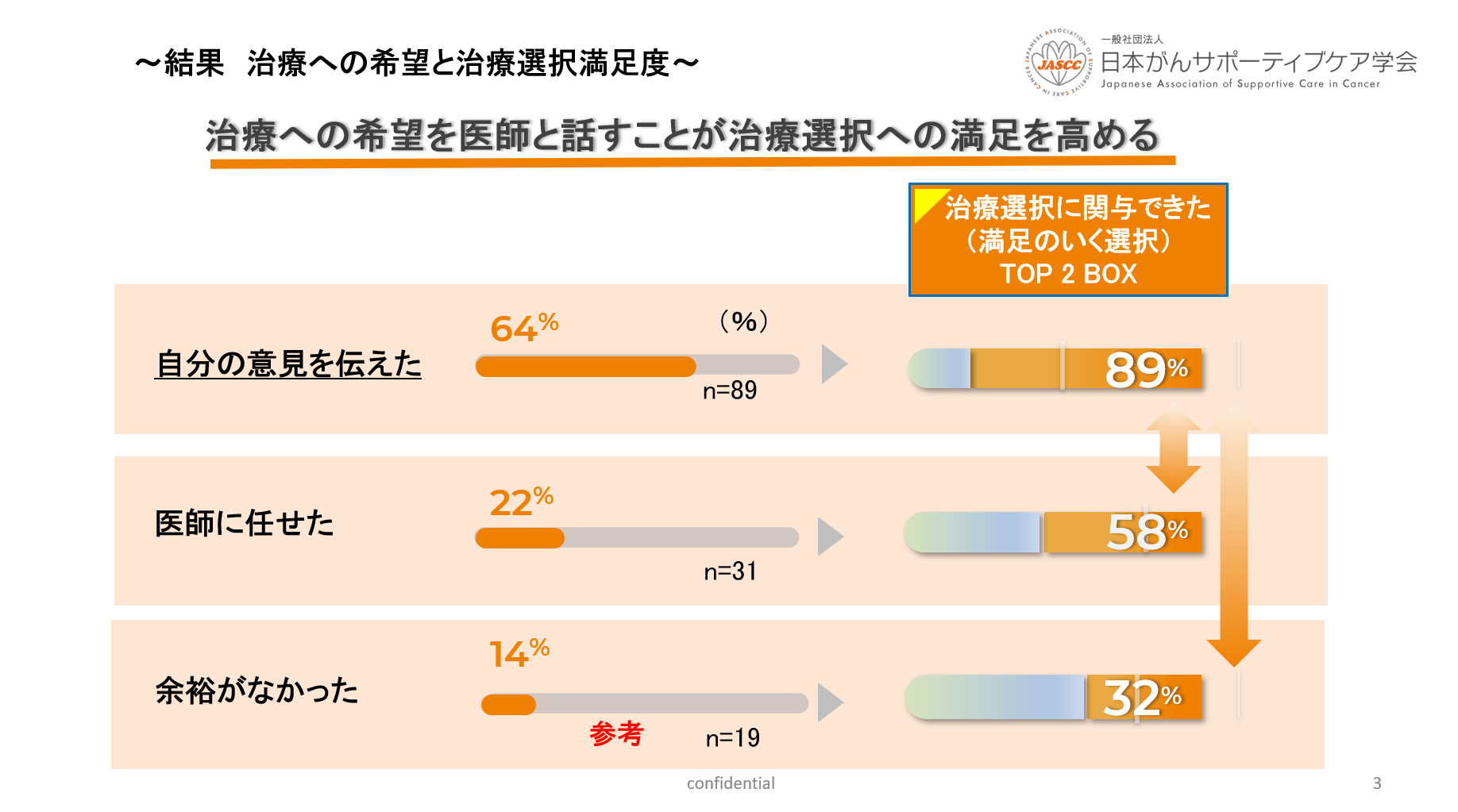

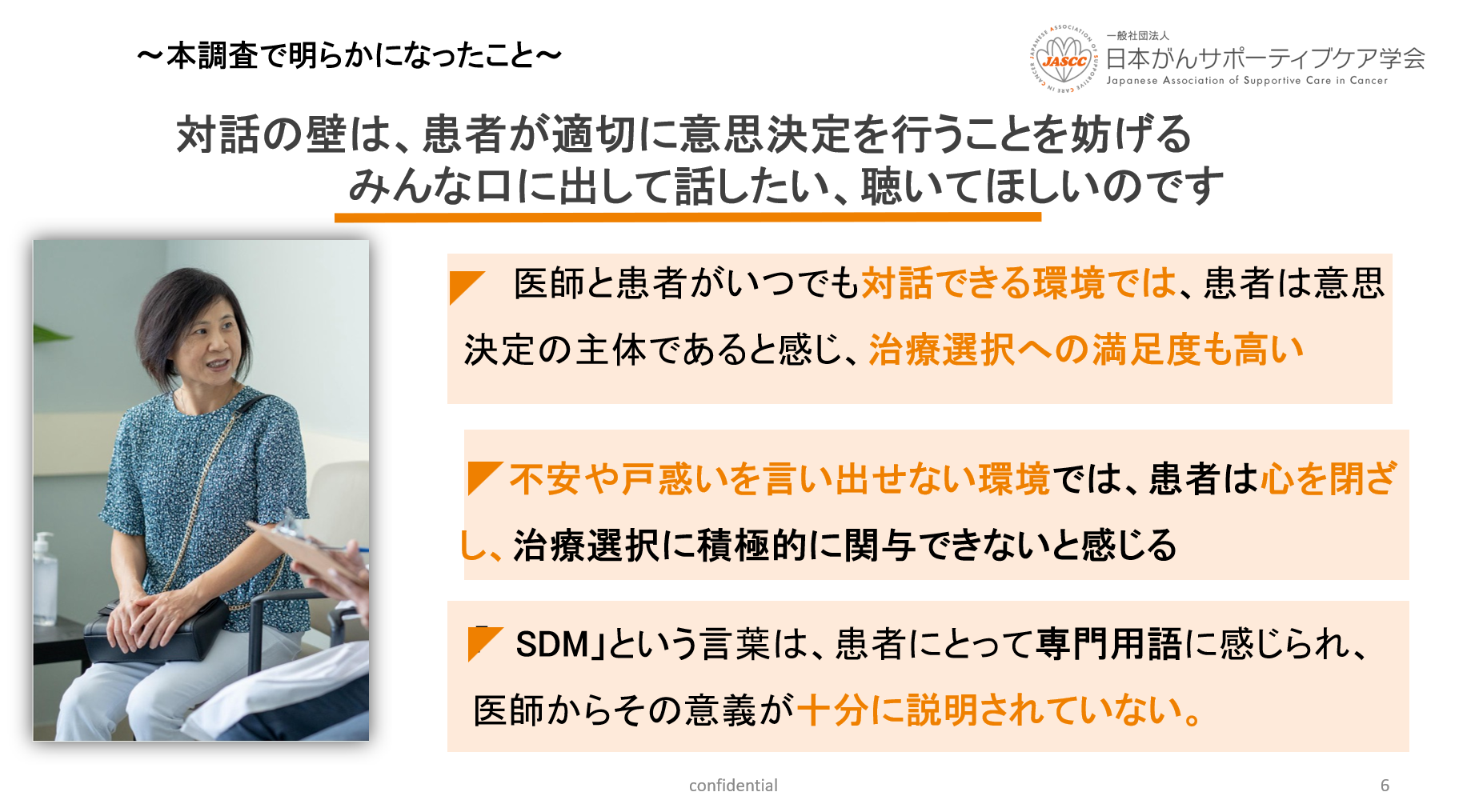

「対話を通して自身が治療選択に関与できた」と感じている患者さんの割合を見ると、対話ができた人では89%が関与できたと回答しているのに対し、「医師に任せた」人では58%、「余裕がなかった」人ではわずか32%にとどまりました。

人は、混乱している時には決断能力が落ちるものです。その時に、相談できる場(たとえば、他職種の方のサポートが受けられること)の存在がより多くの患者さんに知られていれば、今回の調査結果も、違ったものになっていた可能性があります。

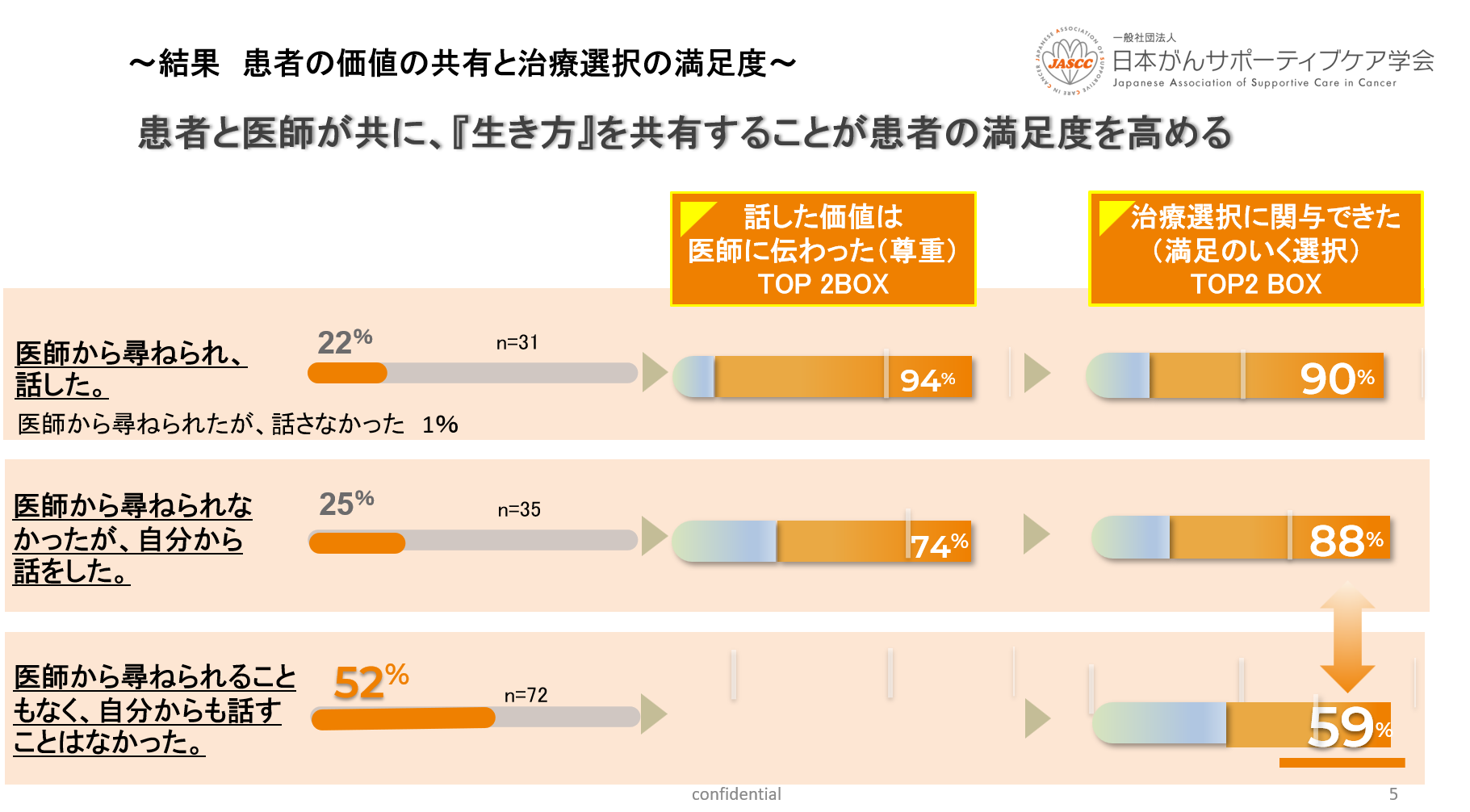

2)患者の生き方に対する対話と治療選択

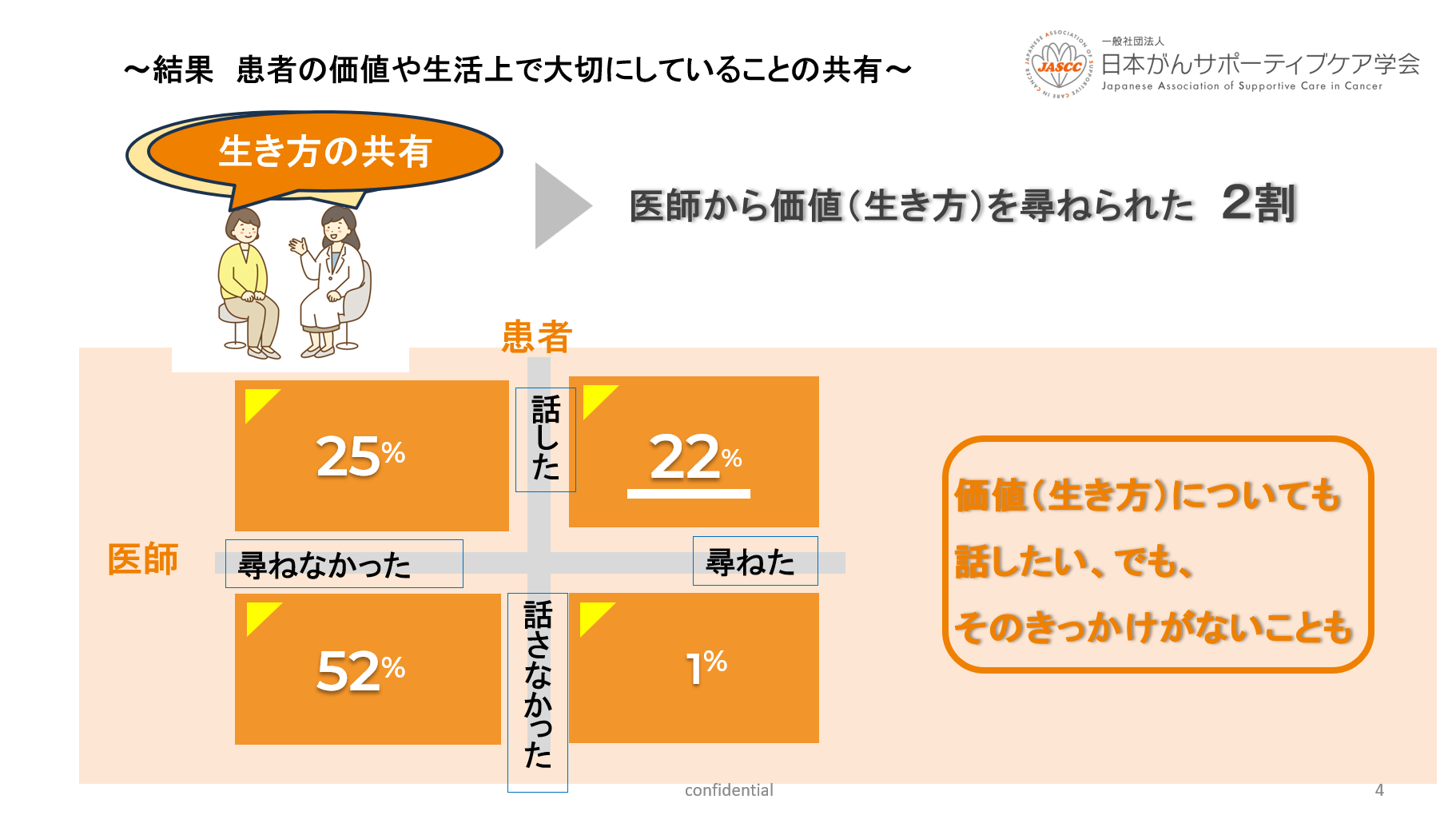

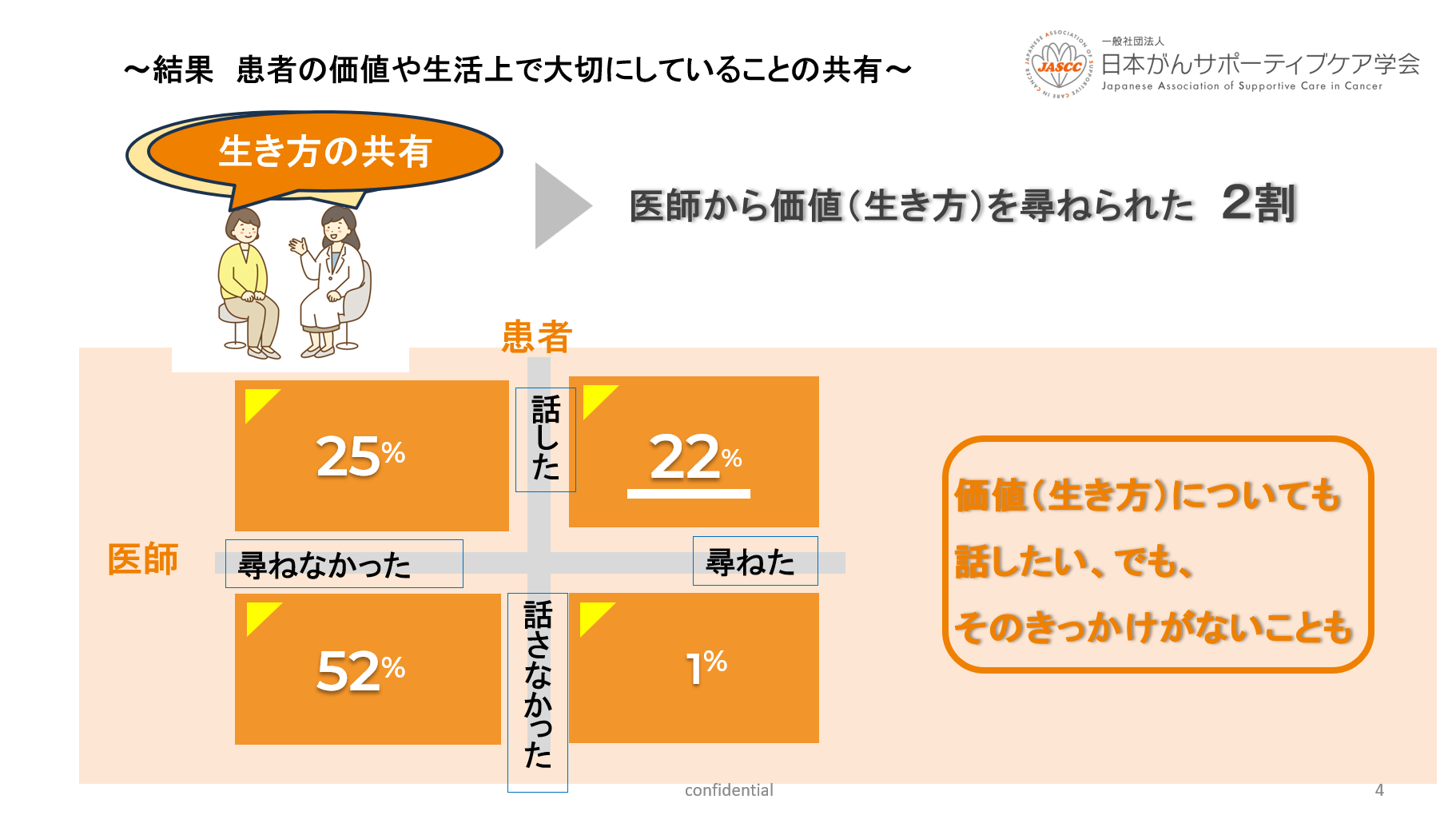

治療選択を検討する上で、医療者と患者が価値観や生き方について対話することは、患者さん一人ひとりにとって適切な治療選択を一緒に選んでいくために、とても重要なプロセスです。

しかし今回の調査では、医師から価値観について尋ねられた割合は約2割にとどまりました。

生き方について医療者に伝えた内容としては、「子育て中なので子供を不安にさせたくない)「仕事は生きがいなので仕事をしながら治療したい」という回答が見られました。また、A Y A世代では「入院中にオンラインで授業を受けられるサポートがあって初めて医療者の説明に耳を傾けることができた」という人も見られました。

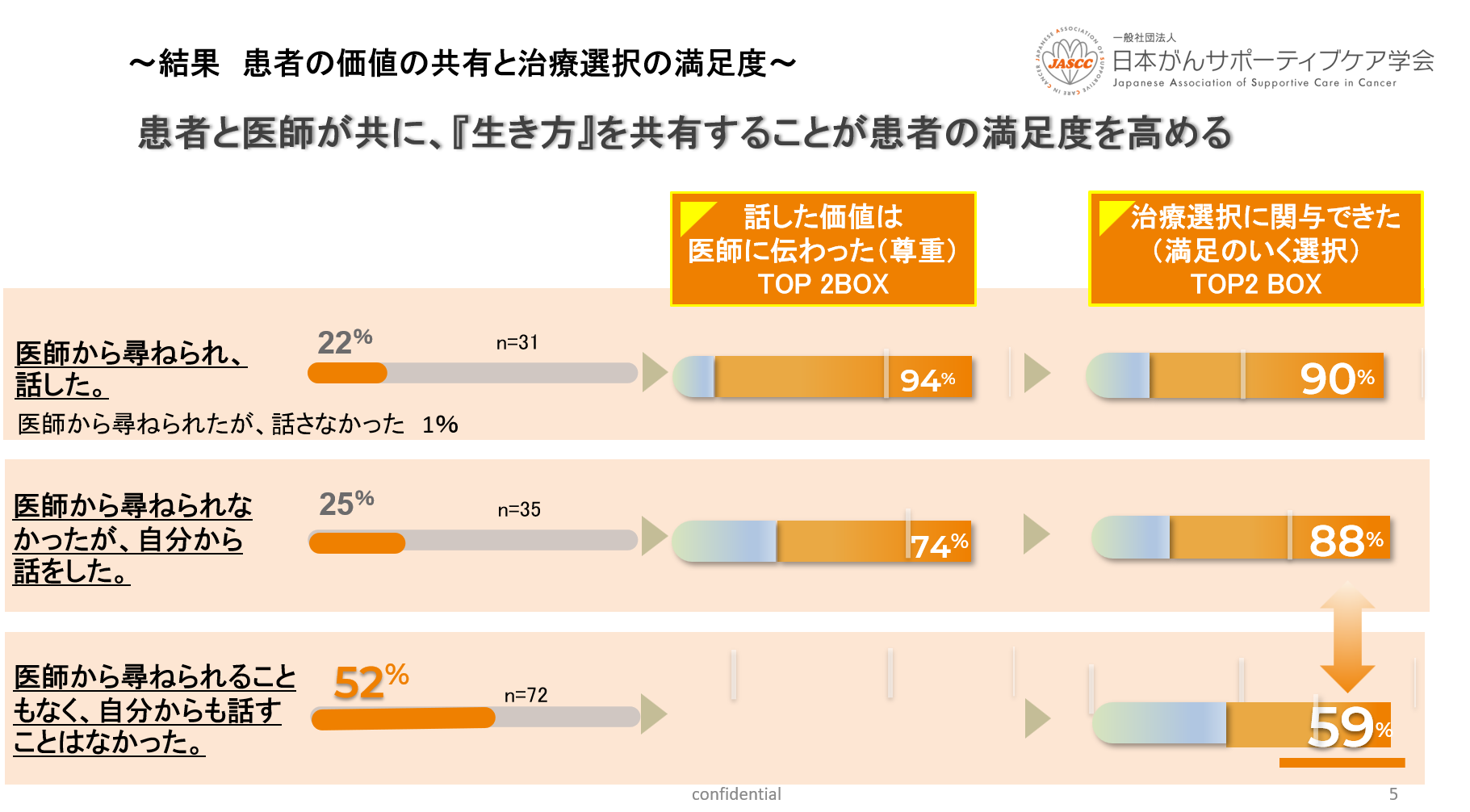

確かに生き方について医療者と対話できた患者さんは、決して多いとは言えません。しかしながら、医療者と生き方について率直に対話できた患者さんほど、治療選択に関与できたことへの満足度が高かったことが、今回の調査で明らかになりました。

具体的には、生き方について対話できた患者さんの治療選択関与への満足度は90%でしたが、対話ができなかった患者さんでは59%にとどまりました。

生き方について十分な対話ができることで、医療者が患者さんの価値観に耳を傾けそれを尊重しながらサポートすることができます。その結果、患者さんの気持ちの負担が軽減され、治療に専念しやすくなるのだと思います。

まとめ

今回の記事では、患者さんの視点から、「対話」がいかに治療選択という大事な決定に影響を与えるかについて見てきました。その重要性が少しでも伝わっていたら嬉しく思います。

一方で、現在の患者さんのSDM(共同意思決定)の認知率はわずか20%程度にとどまっているという事実も見逃せません。この事実を改善していくには、医療者・支援者・そして社会全体で協力し合うことが不可欠です。

次回は、今回結果から得られた分析をもとに皆さんと協力して進めていきたい対策案を提示したいと思います。

|

|

北郷 秀樹(Hideki Hongo)

Medilead Oncology Expert Advisor

外資系製薬企業でオンコロジー領域のブランドマネジャー、製品開発、新製品のマーケティング、グローバルオンコロジーマーケティングリサーチリーダーを歴任

ビジネススクールでマーケティングと経営学を学び、がんの知識を病院研修で習得

|

得意分野

|

Oncology launch strategic marketing / Oncology market research planning/application /design solution thinking

|

|

Reference

|

JSCO日本癌治療学会会員、JASCC日本がんサポーティブケア学会会員

|

|

語学

|

英語、スペイン語 (少々)

|

|

私生活

|

犬大好き、趣味はノルディックスキー

|

|

北郷 秀樹 / メディリード オンコロジーエキスパートアドバイザー

北郷 秀樹 / メディリード オンコロジーエキスパートアドバイザー

北郷 秀樹 / メディリード オンコロジーエキスパートアドバイザー

北郷 秀樹 / メディリード オンコロジーエキスパートアドバイザー