【潰瘍性大腸炎患者さん調査】データから読み解く、診断・治療・満足度

2025/04/30 メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

株式会社クロス・マーケティンググループ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:五十嵐 幹、東証プライム3675)のグループ会社である株式会社メディリード(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:亀井 晋、以下「当社」)は、2024年に構築したヘルスケアデータベース(Medilead MarketPlace)をもとに、潰瘍性大腸炎患者さんに着目したヘルスケアレポートをリリースしました。

潰瘍性大腸炎(Ulcerative Colitis:UC)は、大腸の粘膜に慢性的な炎症を引き起こす原因不明の疾患で、厚生労働省より指定難病としても認定されている難治性の炎症性腸疾患(IBD)の一つです。

主な症状は血便、下痢、腹痛で、症状が落ち着く「寛解期」と、再び悪化する「再燃期」を繰り返すのが特徴です。発症の原因は完全には解明されていないものの、免疫異常、腸内細菌のバランスの崩れ、遺伝的要因などが複雑に関与していると考えられています。

本記事では、当社が保有する国内最大規模の疾患データベース「Medilead MarketPlace」を活用し、潰瘍性大腸炎患者の属性、受診のきっかけ、治療薬の使用状況、治療満足度など、多岐にわたる側面について、実態を分析しました。

目次 [非表示]

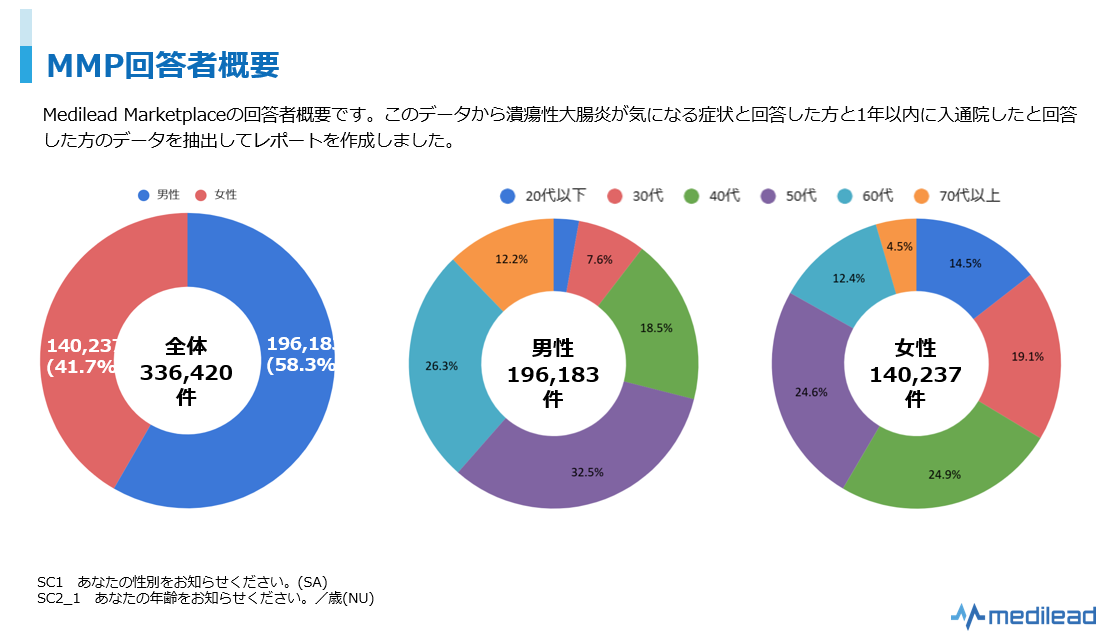

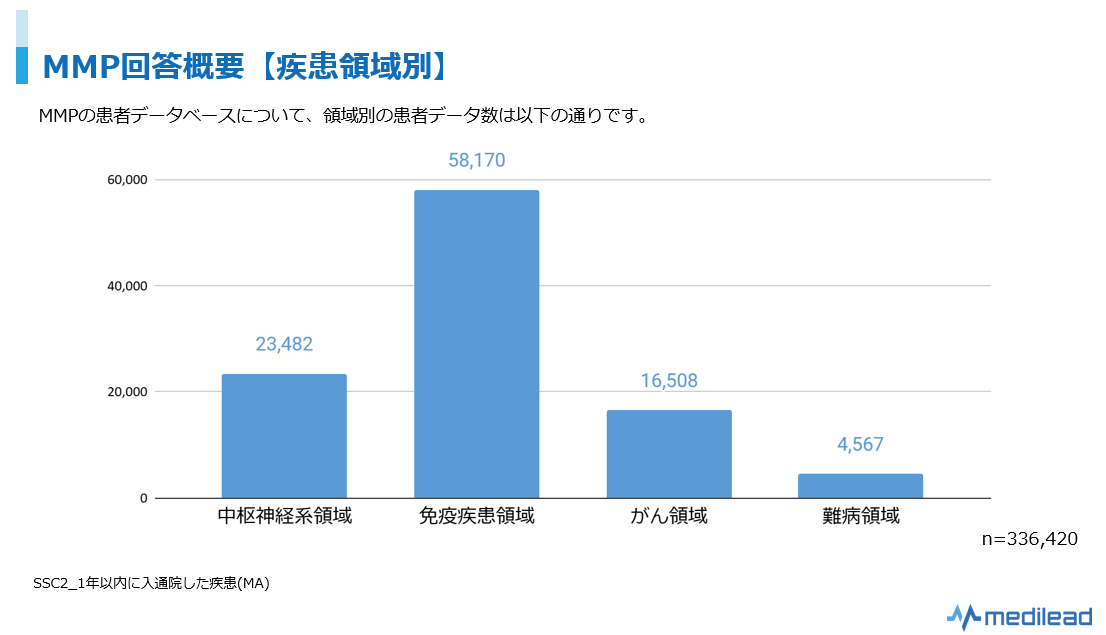

Medilead MarketPlaceの回答者属性

<図1>

<図2>

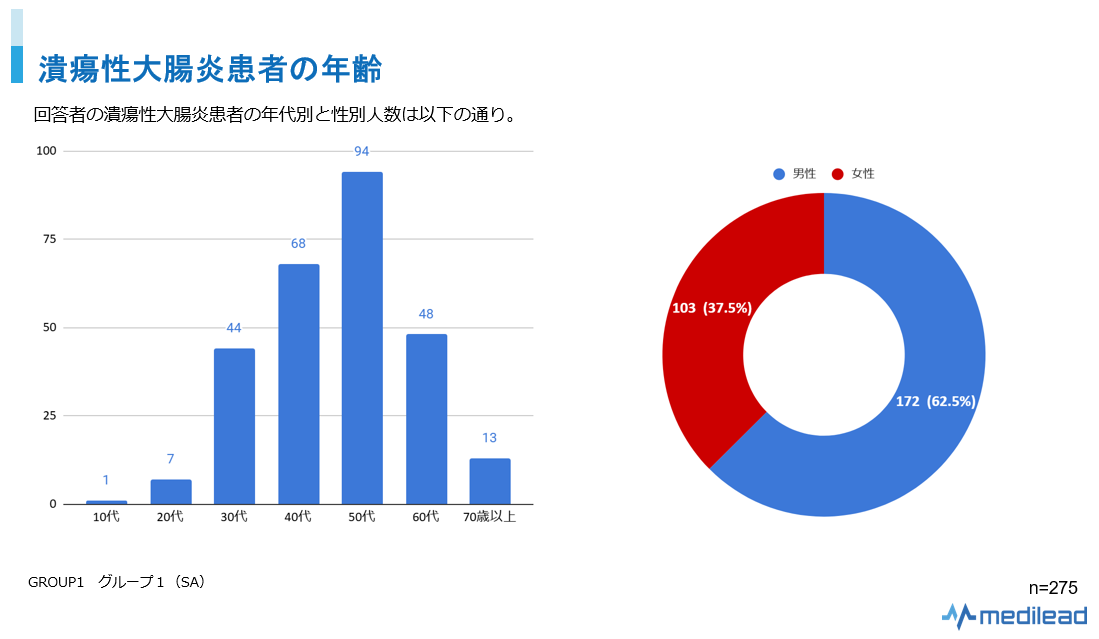

潰瘍性大腸炎患者さんの属性

<図3>

回答者における潰瘍性大腸炎(UC)患者さん275名のうち、最も多かった年齢層は50代(94名)で、次いで40代(68名)・60代(48名)・30代(41名)と続きました。中高年層を中心に幅広い年代に分布しており、30代〜60代で全体の約93%を占める結果となっています。

また、性別では男性が62.5%(172名)、女性が37.5%(103名)と、男性の割合がやや多い傾向が見られました。

これらの結果から、潰瘍性大腸炎は幅広い世代・性別にわたって影響を及ぼしていることが分かります。

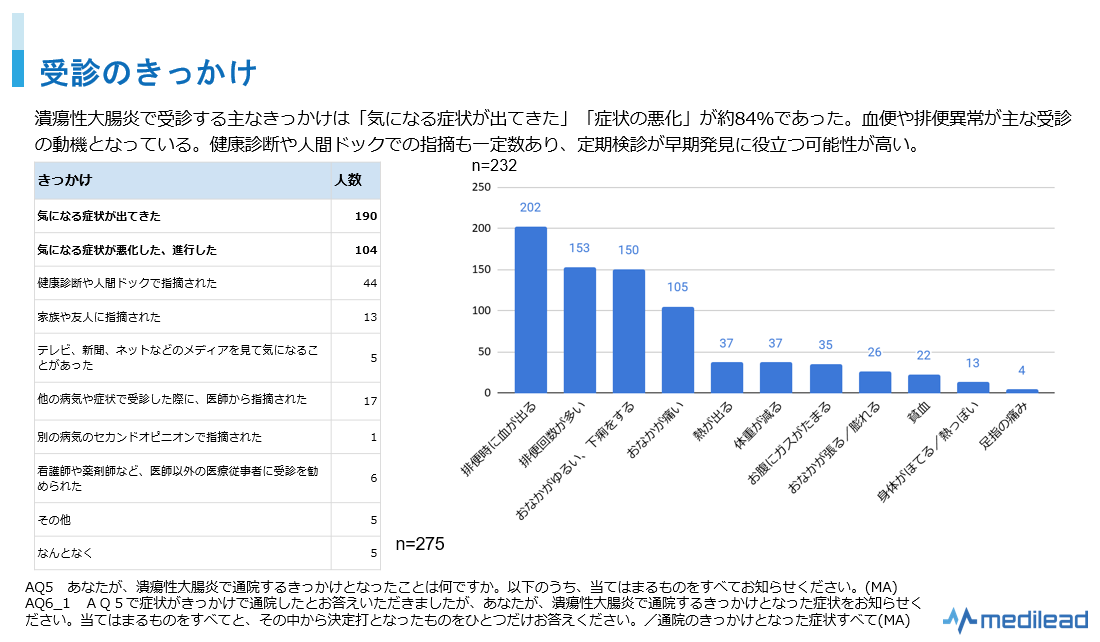

診断までの経緯・受診行動

<図4>

潰瘍性大腸炎の受診に至ったきっかけとして、最も多かったのは「気になる症状が出てきた」(190人)と「気になる症状が悪化した、進行した」(104人)で、全体の約84%を占めています。特に血便や排便回数の異常、おなかのゆるさ・下痢といった排便に関する症状が主な受診動機であることがわかります。

また、「健康診断や人間ドックで指摘された」が44人と比較的多く、定期的な検査による早期発見の可能性の高さも示唆されます。これは、無症状あるいは軽度の症状の段階でも検査により異常が発見され、医療機関を受診するきっかけとなっていることを示しています。

「家族や友人に指摘された」「他の病気での受診時に医師から指摘された」など、自覚症状以外の外部からの働きかけで受診に至ったケースも一定数見られ、周囲のサポートや医療従事者の気づきも受診行動に影響を与えていることがうかがえます。

<図5>

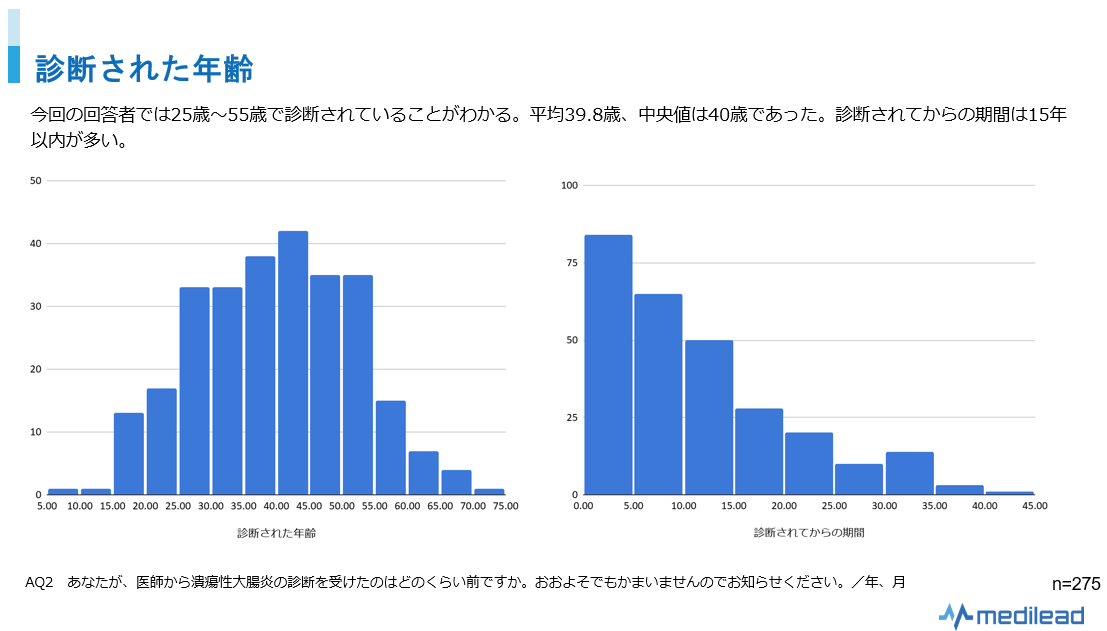

潰瘍性大腸炎の診断を受けた年齢を尋ねたところ、25歳〜55歳での診断が中心であることがわかりました。診断時の平均年齢は39.8歳、中央値は40歳であり、特に30代後半〜40代前半に診断されるケースが多く見られました。

また、診断からの経過期間については、「5年以内」が最も多く約30%(84名)、次いで10年以内(55名)、15年以内(41名)と、診断後15年未満の患者さんが全体の約70%を占めています。一方で、30年以上の長期にわたり治療を続けている人もわずかながら存在します。

潰瘍性大腸炎は寛解と再燃を繰り返す慢性疾患であることから、診断後も長期的な治療・管理が求められる病態であることがあらためて示唆されます。

<図6>

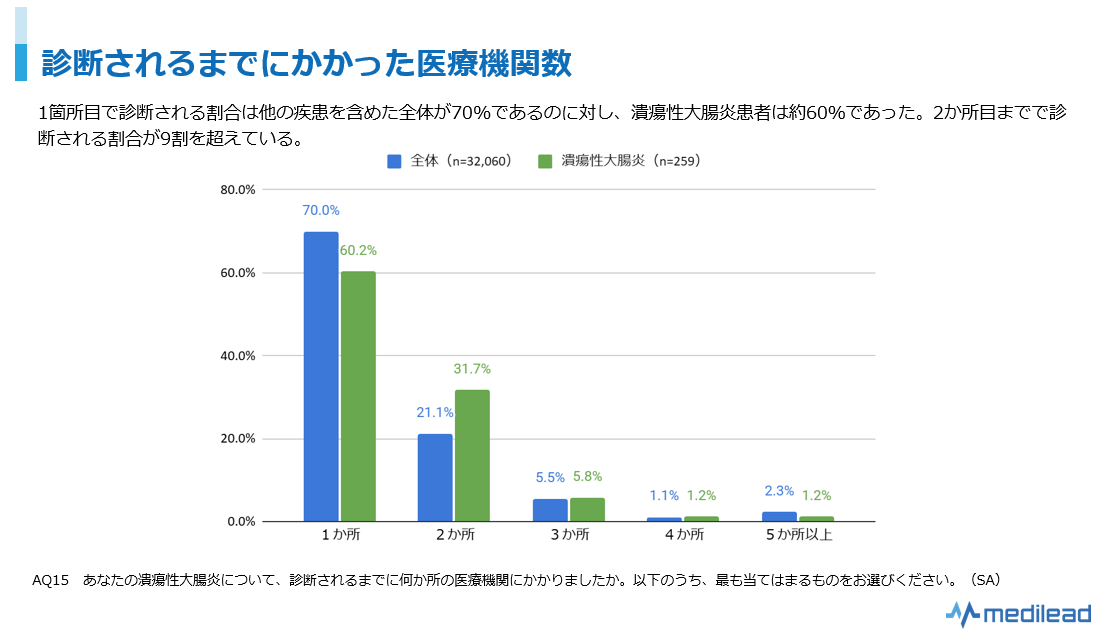

<図6>は、潰瘍性大腸炎の診断に至るまでにかかった医療機関の数を尋ねた結果です。

潰瘍性大腸炎患者さんの約60.2%は、1か所目の医療機関で診断を受けていることがわかりました。この数値は、他の疾患も含めた全体(70.0%)と比較するとやや低めです。一方で、2か所目までに診断がついた患者は合計で91.9%にのぼり、大多数が2か所以内で診断に至っていることが明らかになりました。3か所以上の医療機関を経由したケースは8.1%にとどまり、全体としては比較的早い段階での診断が行われていることがわかります。

潰瘍性大腸炎の治療状況

<図7>

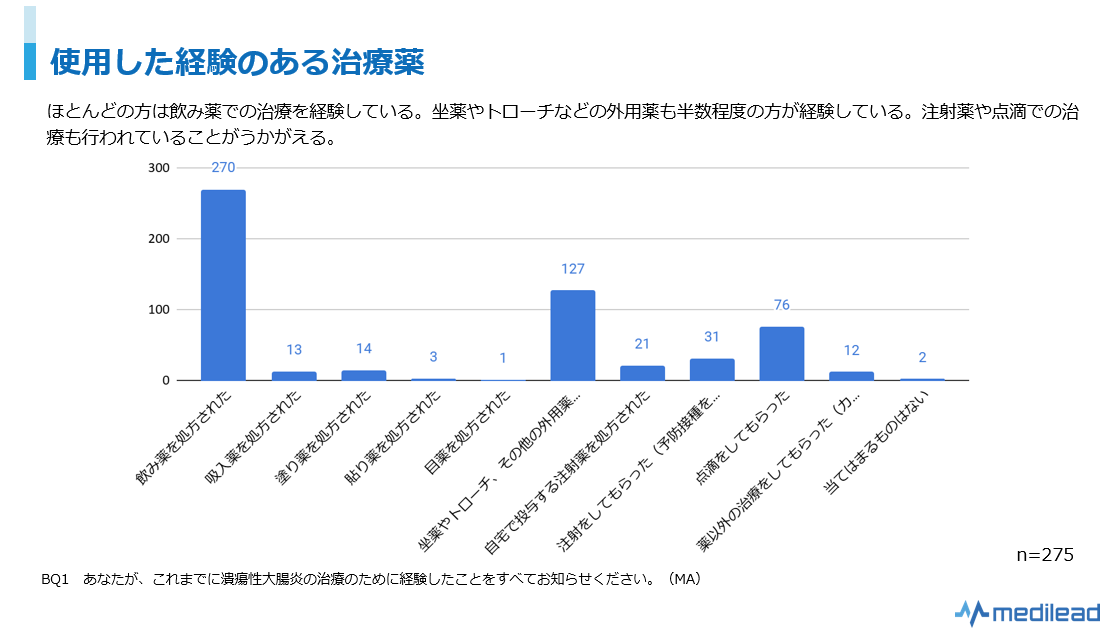

使用した経験のある治療薬を尋ねたところ、回答者の多くが「飲み薬による治療」を経験していました。次いで多いのが、坐薬などの外用薬で、約半数程度の人が経験しています。また、「点滴をしてもらった」(76人)、「注射をしてもらった(予防接種を除く)」(31人)、「自宅で投与する注射薬を処方された」(21人)といった、点滴を含む注射薬の治療も一定数の人が経験しており、こちらは生物学的製剤の可能性があります。次で、治療薬について詳しく見ていきます。

<図8>

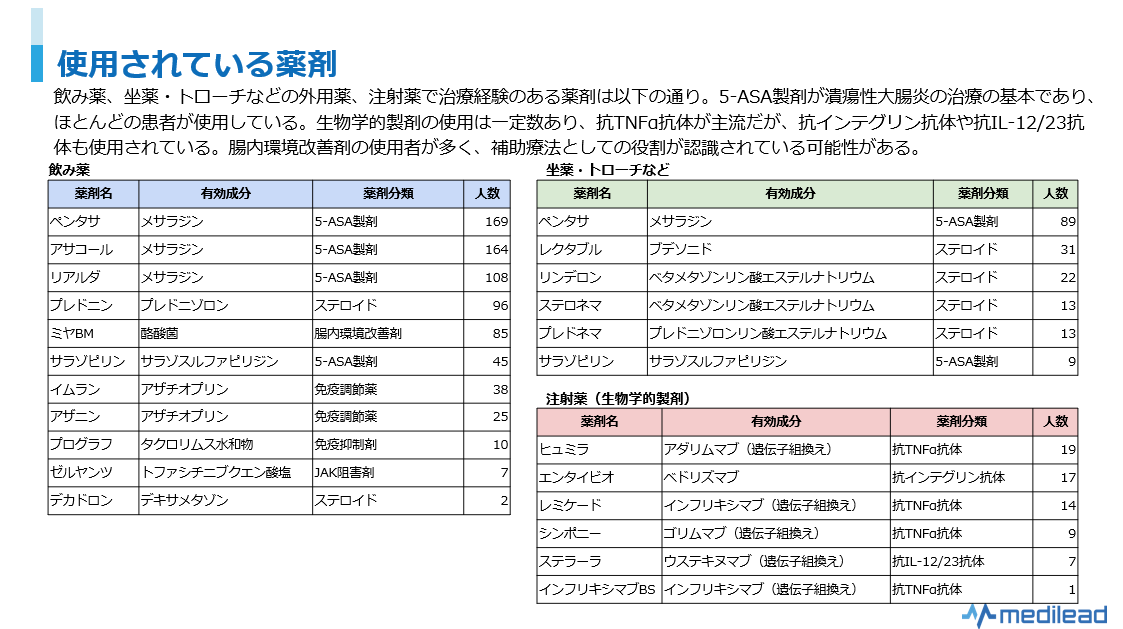

潰瘍性大腸炎の治療では、「5-ASA製剤」「ステロイド」「生物学的製剤」「免疫抑制薬」「JAK阻害剤」などが使用されており、それぞれの薬剤には治療ステージや重症度に応じた役割があります。

中でも5-ASA製剤は潰瘍性大腸炎治療の基本とされており、最も多くの患者さんに使用されています。たとえば、経口薬として最も多く使われている「ペンタサ(メサラジン)」は169人、次いで「アサコール(メサラジン)」が164人と、多くの患者さんが使用しています。一成分の薬剤を使用している実態が示されています。ペンタサは坐薬としても多く使用されています。

ステロイド薬については、「プレドニン」などの内服薬や、「レクタブル(注腸フォーム)」「リンデロン(座薬)」などの外用薬として使用されており、急性増悪時の短期的な炎症コントロールに用いられていることがわかります。ただし、長期使用は副作用の懸念から避けられる傾向があります。

免疫抑制薬やJAK阻害剤の使用は比較的限定的で、「アザニン」「イムラン」といった免疫調節薬や、「ゼルヤンツ(JAK阻害剤)」の使用者は一部にとどまっています。これらは主に中等症~重症例の治療に位置づけられていると考えられます。

生物学的製剤の使用も一定数見られ、抗TNFα抗体製剤である「ヒュミラ」「レミケード」「シンポニー」などが中心となっていました。また、抗α4β7インテグリン抗体(エンタイビオ)や抗IL-12/23抗体(ステラーラ)といった異なる作用機序を持つ製剤の使用も進みつつあります。

補助療法としての位置づけが考えられる腸内環境改善剤(ミヤBMなど)の使用者も多く、腸内フローラへのアプローチが治療の一環として重要視されている可能性も示唆されます。

一方で、近年の治療動向としては、新たな薬剤の登場や適応拡大が進んでおり、抗IL-23製剤(スキリージ、トレムフィア)、JAK阻害剤(リンヴォック、ジセレカ)、α4インテグリン阻害剤(カログラ)などが潰瘍性大腸炎に対して使用可能となっています。これらの薬剤の使用は本調査では確認されていないものの、既存治療で効果が不十分な症例を中心に、今後の活用が期待される治療選択肢といえるでしょう。

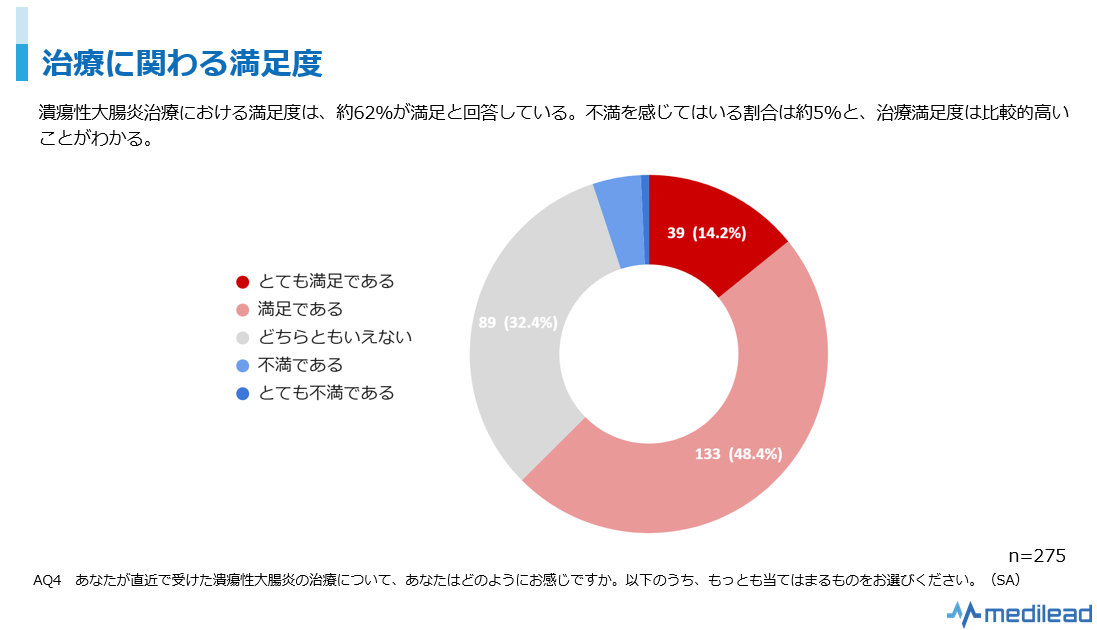

潰瘍性大腸炎の治療満足度

<図9>

潰瘍性大腸炎の治療において、「満足している」(「とても満足である」+「満足である」)と回答した人は全体の約62.6%(14.2%+48.4%) にのぼり、治療に一定の満足感を持っている人が多数を占めていることがわかります。「不満である」「とても不満である」とした人はごく少数(合計で約5%未満) にとどまる一方で、「どちらともいえない」と答えた人は32.4%と3人に1人を超えており、治療への評価が定まっていない層も一定数存在します。

このような“評価中立層”は、現在は大きな不満を抱えていないものの、治療に対する実感の薄さや不安から、今後の継続意欲に影響が出る可能性がある層とも言えます。実際に、当社が実施した別調査では、潰瘍性大腸炎を含むIBD患者さんの36.6%が「治療をやめたいと感じたことがある」と回答しており、中立的な評価をしている層の中に、こうした迷いを抱えている患者さんが含まれている可能性も考えられます。

一方で潰瘍性大腸炎の治療方法は年々進化しており、生物学的製剤をはじめとする新たな治療選択肢が増えたことも手伝って患者さんそれぞれに合った治療手段を検討できるようになりました。また、SDM(Shared Decision Making=患者さんと医療者が一緒に治療方針を決める考え方)の視点を取り入れた診療も拡がりを見せていることから、患者さんの要望を組み込みつつ適切な治療を続けることでさらなる治療満足度の向上や治療継続へとつながっていく可能性があります。

まとめ

本調査では、潰瘍性大腸炎(UC)は、30〜60代に多く見られ、血便や下痢などの症状を契機に診断されるケースが多数を占めました。治療では5-ASA製剤が中心に使用されており、重症度に応じてステロイド、生物学的製剤、免疫抑制薬、JAK阻害剤などが選択されています。

治療満足度は全体で62.6%と一定の水準を示していますが、一方で「どちらともいえない」とする患者さんも3割を超えており、効果実感の個人差、副作用への懸念、長期通院への負担感が背景にあると考えられます。患者の継続的な治療および治療満足度向上には、作用機序の異なる治療選択肢の提示に加え、疾患教育や服薬支援、副作用マネジメント、適切なコミュニケーションといった周辺サポートの強化が重要です。今後、治療アドヒアランスやQOL改善を指標としたアプローチが、企業・医療現場の双方に求められると言えます。

メディリードのヘルスケアデータベースは、国内最大規模の疾患に関するアンケートデータであり、(1)一般生活者の疾患情報に関する大規模調査、(2)何らかの症状・疾患で入通院中の方の主疾患に関する深掘り調査(追跡調査)から構成されています。回答者への追跡調査は、より深いインサイトの獲得を可能にします。また、電子カルテ情報やレセプトデータなどの大規模データベースには含まれないデータも多く、ヘルスリテラシー向上の意義など、社会的に重要な意味を持つ分析も可能です。2019年より、100を超える症状・疾患を調査に追加し、より幅広い領域でご活用いただけるようになりました。また、同年調査より研究倫理審査委員会(IRB)の審査も通し、疫学的研究の資料としても利用していただきやすくなっております。

≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本リリースの引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

<例> 「医療関連調査会社のメディリードの同社が保有する疾患に関するデータベースを用いたコラムによると・・・」

この記事を見た方はこんな記事も見ています

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部