【片頭痛患者さん調査】医療機関受診、薬剤選択、服用を進めるために必要なこととは

2025/04/16 メディリード / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード / マーケティング&コミュニケーション部

「予防治療が推奨される」状況の人は9割以上。実際の予防薬利用者とは80%以上のギャップ

薬物治療や予防治療が可能であることの認知だけでなく、患者さんが「自分ごと」と捉えるかどうかが鍵

株式会社クロス・マーケティンググループ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:五十嵐 幹、東証一部3675)のグループ会社である株式会社メディリード(本社:東京都新宿区 代表取締役 亀井 晋、以下「メディリード」)は、片頭痛患者さんの受診や薬物治療についての現状、およびその背景となる意識や行動についての自主調査(2024年)を行い、6,753名からの回答を得ました。

調査の背景

日本では、片頭痛の年間有病率は8.4%と報告されており1)、社会的、経済的にも大きな影響を及ぼす疾患と言えます。

一方で、片頭痛症状があるにもかかわらず、一度も医療機関を受診していない人が多く存在します。

その理由として、「受診するほどではない」と考え、市販薬で対処できると判断していたり、痛みを我慢したりするなど、「片頭痛のスティグマ(偏見)」の存在が指摘され、近年注目を集めています。

片頭痛は、医療機関を受診し薬物治療を受けることで症状の軽減が期待できるほか、起こる回数や頻度を減らす、症状を軽くするといった予防治療も可能です。しかし、実際には予防薬を使用している人も少ないのが現状です。

そこで私たちは、片頭痛患者さんにおける受診状況や薬物治療の実態、さらには患者さん自身が片頭痛に対して抱く意識や行動に注目し、その背景を明らかにするための調査を実施いたしました。

調査概要

| 調査手法: |

インターネット調査(株式会社メディリードが保有する 大規模疾患情報パネル「MMP(Medilead MarketPlace)」を活用) |

| 調査地域: | 全国 |

| 調査対象: |

片頭痛と診断されている、もしくは片頭痛の症状を持っている人、 かつ下記の条件を満たしている人

|

| 調査期間: | 2024年10月22日(火)〜2024年10月30日(水) |

| 有効回答数: | 6,753 |

調査結果ハイライト

- 「予防治療が推奨」される状況の人は9割以上いるが、実際の予防薬を使用している人は1割未満と、80%以上のギャップがある。<図1、図2>

- 医療機関での受診経験がない人も、頭痛によって日常生活に支障をきたしており、QOLも低下している。しかし、市販薬による「都度対応」にとどまっているのが現状である。

- 頭痛がない時でも行動制限をしたり、「頭痛が起きるかもしれない」と気分が落ち込んだりしている人が2割以上いるが、対策は薬剤や休養によるその都度対応にとどまっている。<図3>

- 市販薬を服用しても、「頭痛の頻度や服薬錠数が減少した」とポジティブに回答した人は26.6%にとどまった。<図4>

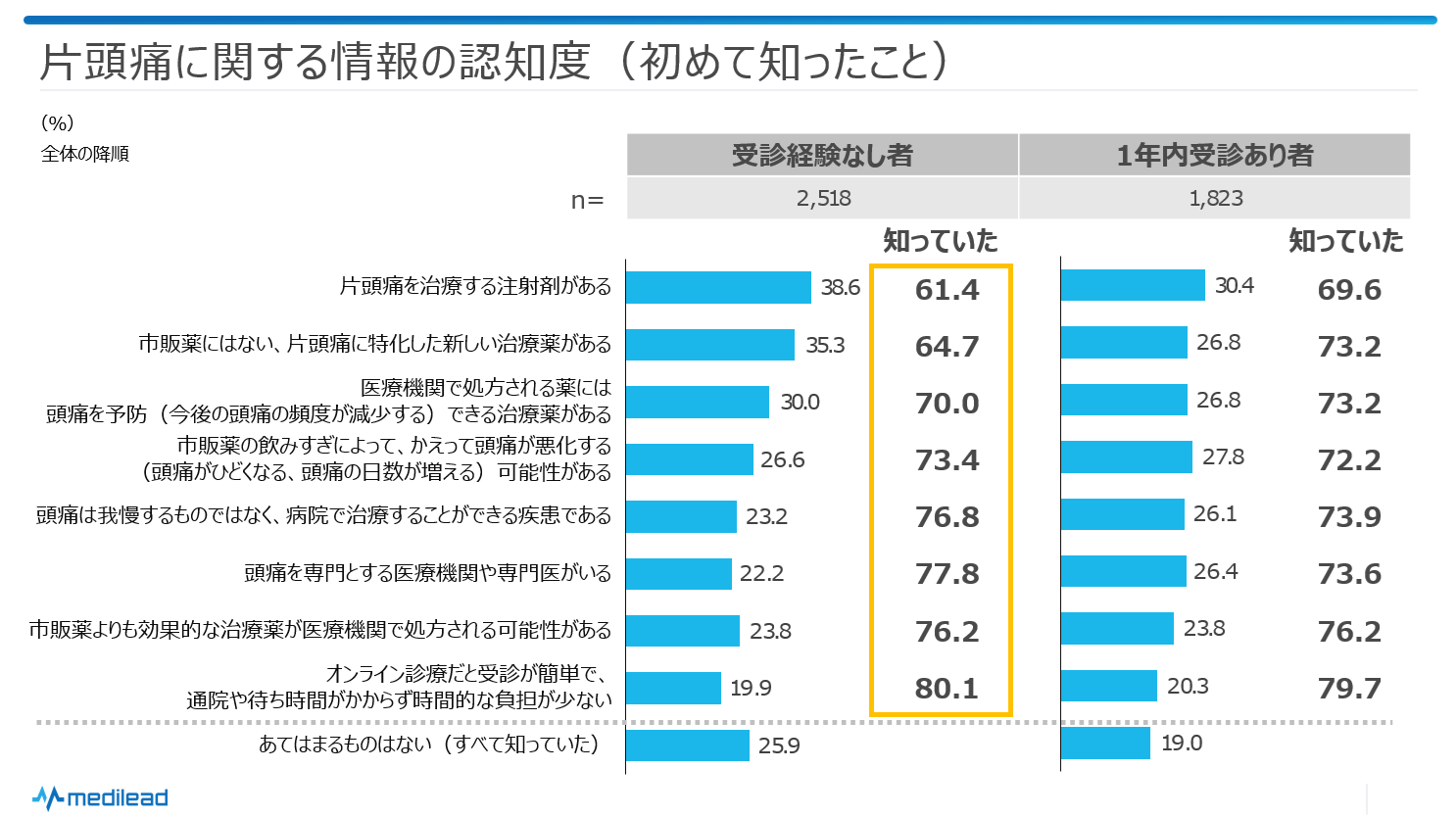

- 「片頭痛は薬物治療が可能であること」「予防が可能であること」については、受診経験がない人であっても一定の認知が見られた<図5>

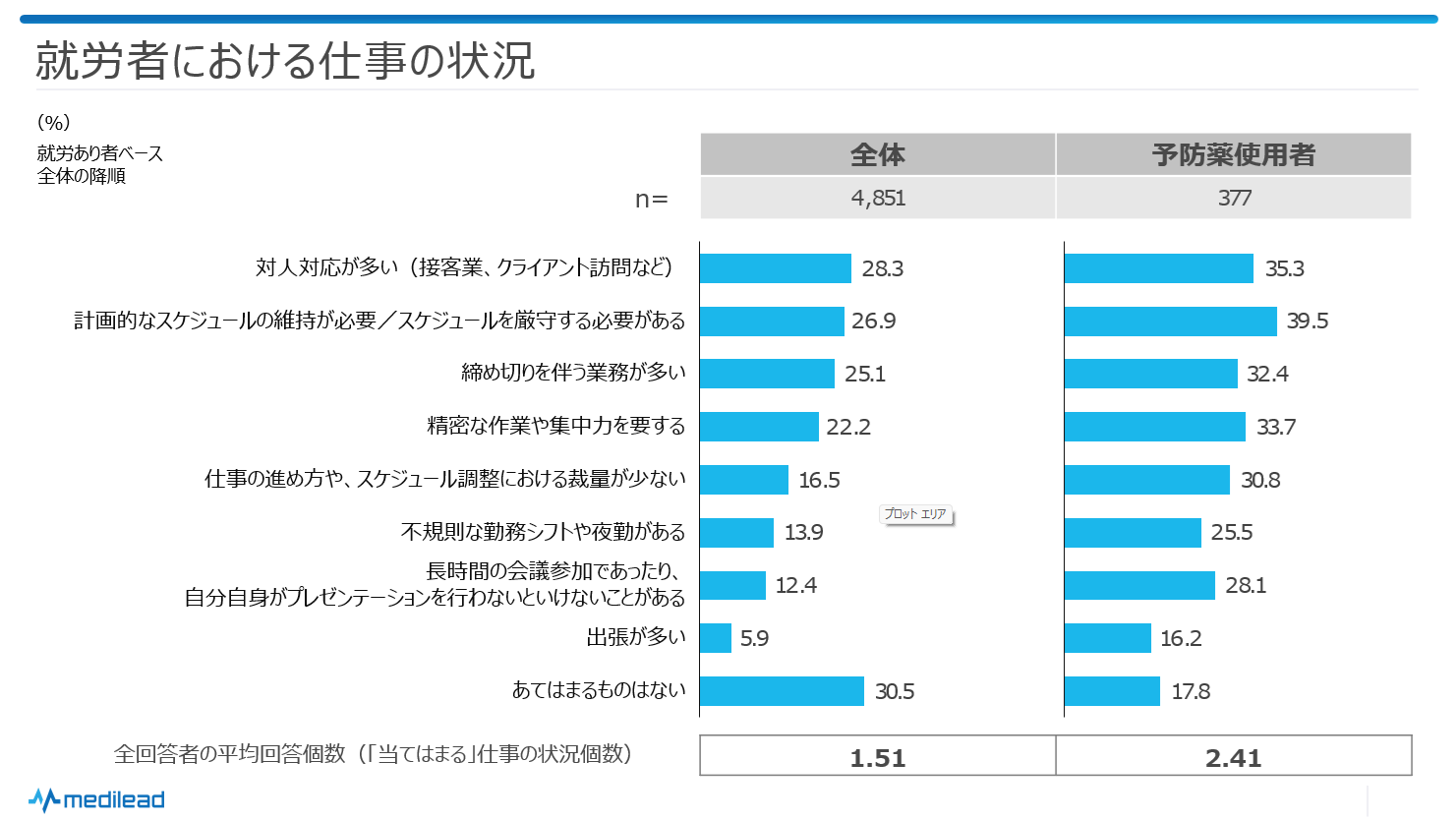

- 予防薬を使用している人は、仕事に支障がありそうな職業に就いている割合が高いことが明らかとなった。このことから、「仕事に支障が出るレベルに達したとき」が予防薬使用の一つの転機になっている可能性がある。<図6>

- 治療や薬剤選択に関して、患者さんは受動的な傾向にあるが、医師への相談意向は一定数存在する。

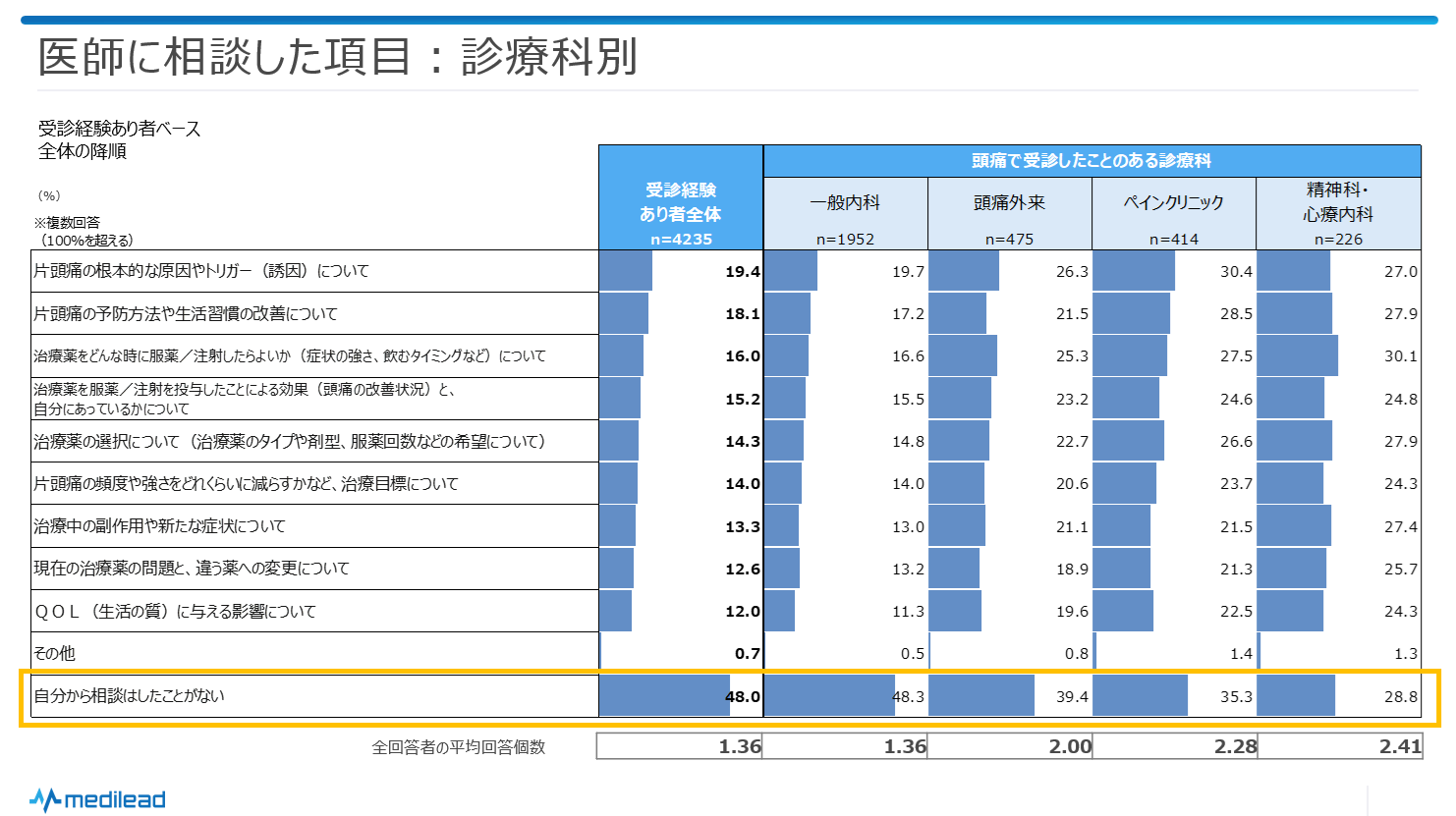

- 自ら医師に相談することは少なく、薬剤選択に関しても受け身であるのが現状である。 <図7>

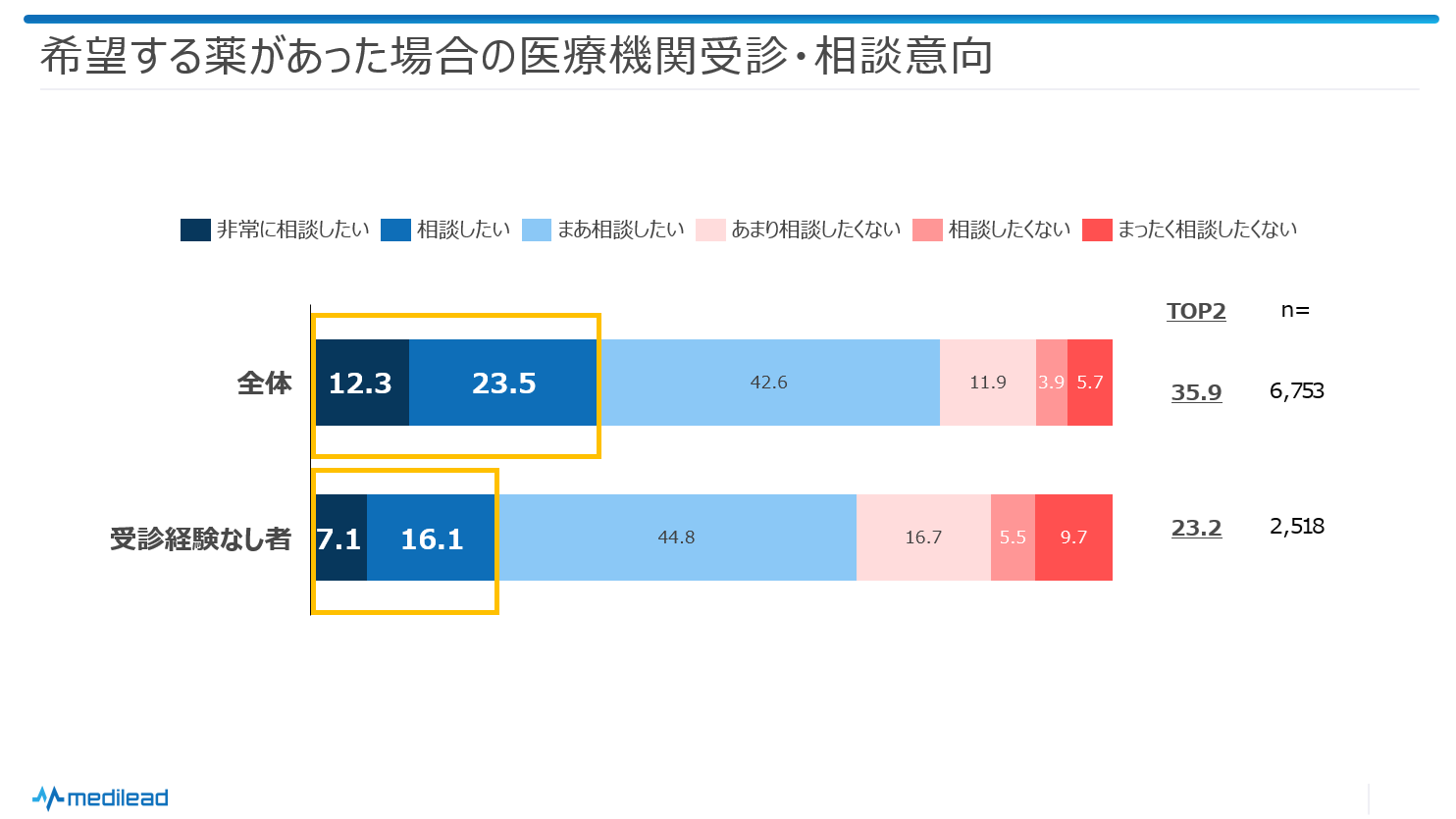

- 一方で、希望する薬剤があった場合、全体の3分の1以上が医師に「非常に相談したい」「相談したい」と回答している。<図8>

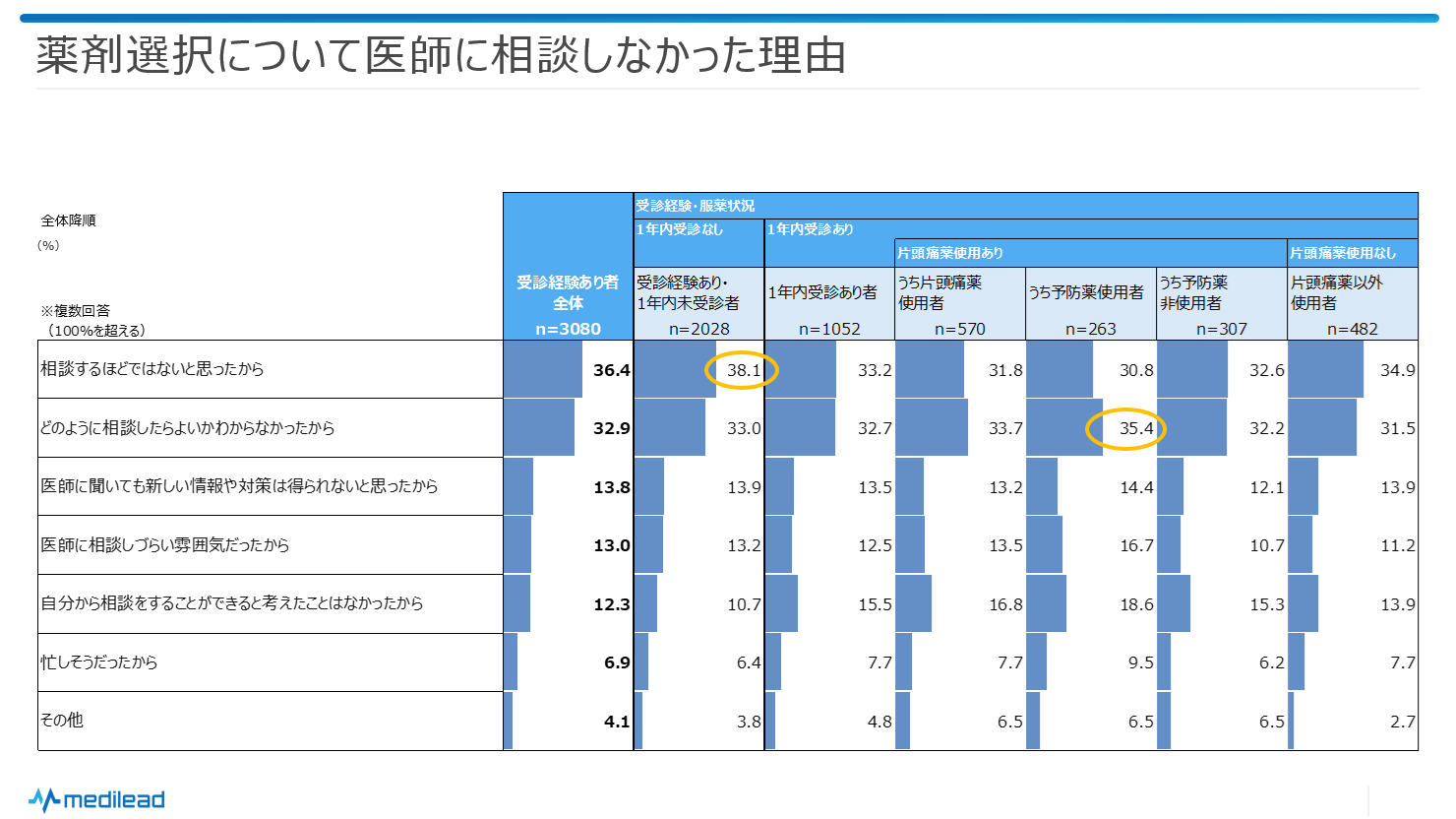

- ただし、医師に薬剤選択について相談したことがない受診者の中には、「どのように相談したらよいかわからない」という課題も存在している。<図9>

患者さんの多くが「片頭痛のスティグマ」を抱えており、その影響で、実際起きている状況に対して適切な行動(受診や治療)をとることができず、結果としてQOLが改善されないという状況になっています。

また、「薬剤を服用することでQOLが向上する可能性があること」や「予防治療という選択肢があること」については、情報としては知っていても、自分自身に当てはまることとして認識されておらず、受診行動につながっていないと考えられます。

ただし、希望する薬剤がある場合には相談意向は一定数見られることから、「この状態であれば受診すべき」といった指針や、医師への相談方法に関する情報提供があれば、患者さんが自身の状態を正しく認識し、受診や薬剤選択の相談へと結びつく可能性があります。

<図1>予防治療が勧められる人の割合

「頭痛による日常生活への支障」の得点と、「ひと月当たりに頭痛が起こる日数」をもとに、「予防治療がとても強く勧められる」から「予防治療は勧められない」までの4段階に振り分けたものです。

「予防治療がとても強く勧められる」とされた人は半数を超え、「強く勧められる」「勧められる」とされた人も含めると、約9割が「予防治療の対象に該当するという結果になりました。

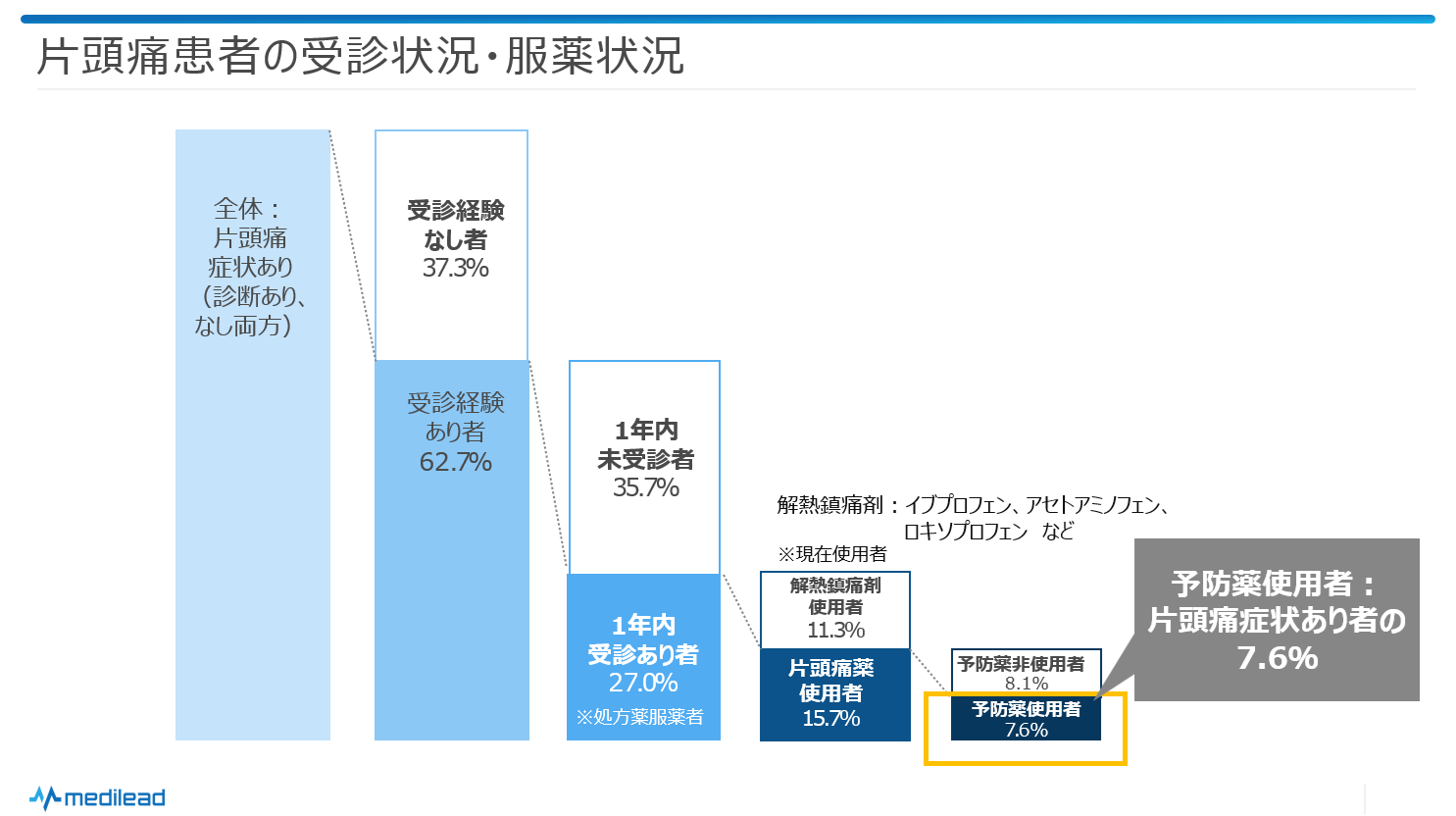

<図2>本調査対象者の受診状況・服薬状況

片頭痛の症状がある人のうち、約6割が医療機関での受診経験がありました。一方で、予防薬を使用している人は7.6%にとどまりました。

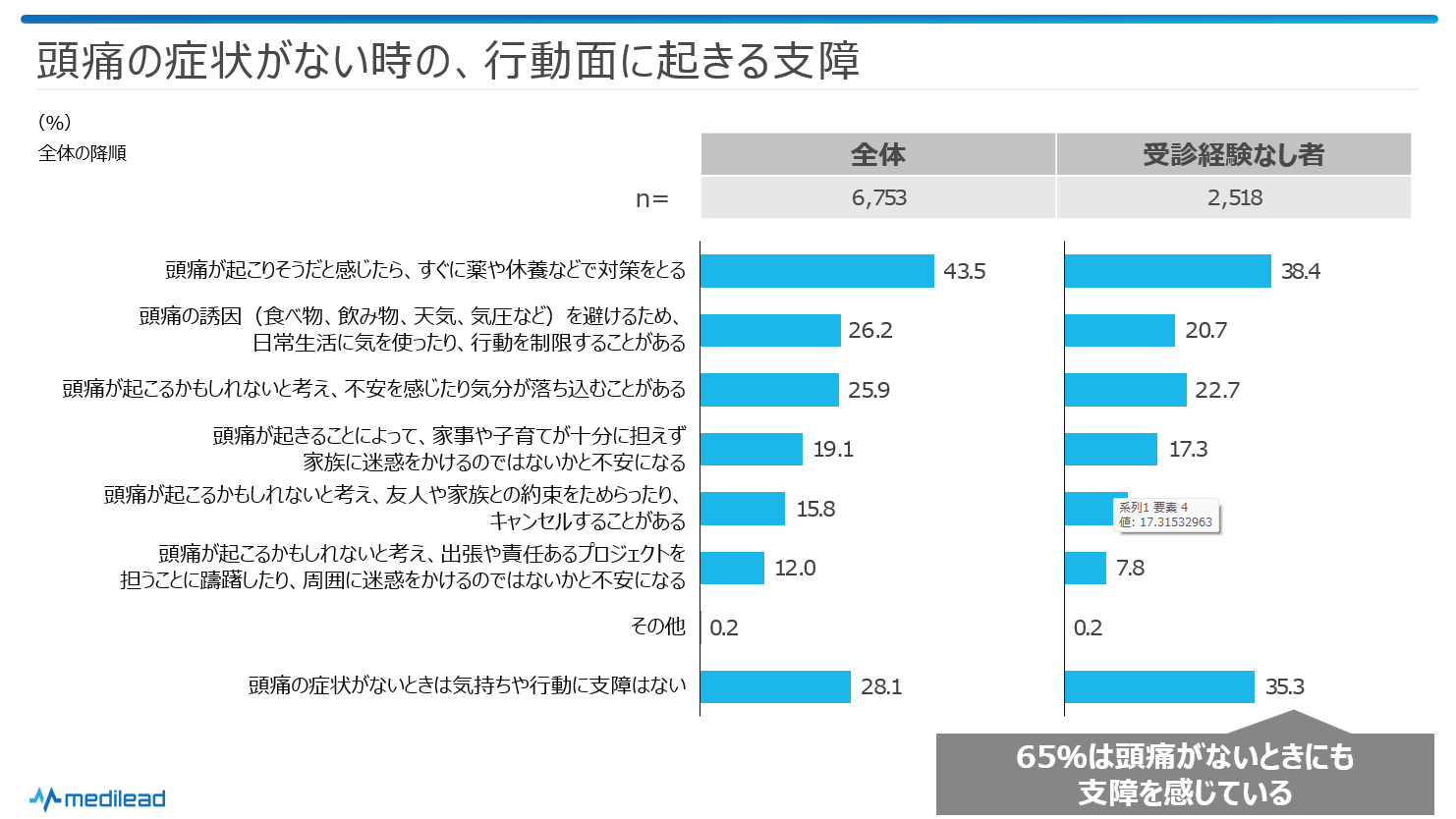

<図3>頭痛の症状がない時の、行動面に起きる支障(複数回答)

受診経験がない人でも「支障はない」と回答した人は35.3%にとどまり、およそ65%は頭痛がない時でも気分の落ち込みや行動の制限など、なんらかの支障を感じていることがわかりました。

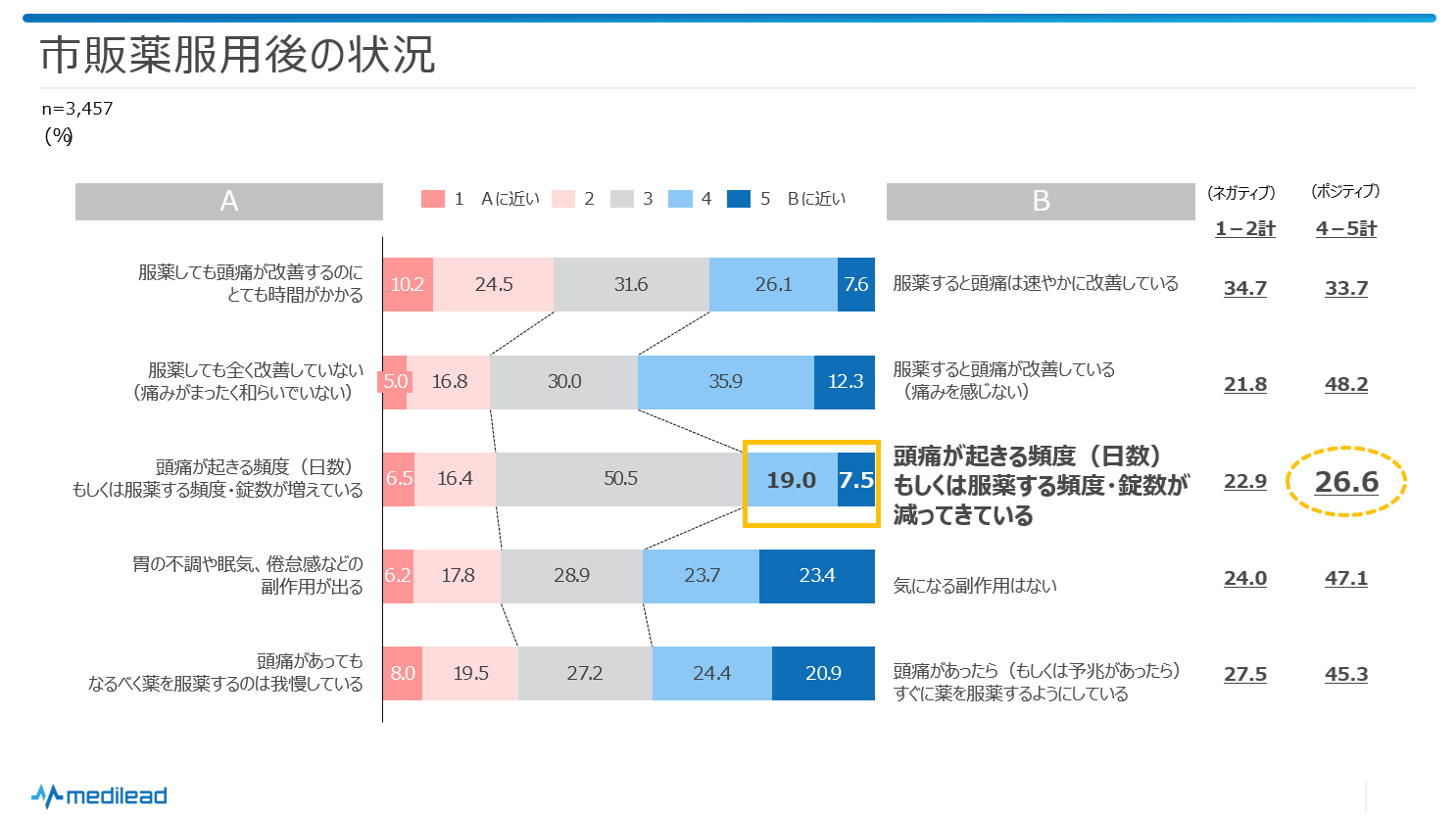

<図4>市販薬服用後の状況(単一回答)

過去1年以内に受診しておらず、市販薬を使用している人に対し、「服用後の変化」についてA(ネガティブ)に近い方を1、B(ポジティブ)に近い方を5として5段階で評価してもらった結果です。「頭痛が起きる頻度(日数)もしくは服薬する頻度・錠数が減ってきている」というポジティブな回答は26.6%にとどまりました。

<図5>片頭痛に関する情報の認知度(初めて知ったこと)(複数回答)

各項目について、「初めて知った」と回答した割合を棒グラフで表示し、その値を100から引いたものが「知っていた」人の割合を示しています。

中でも「頭痛は我慢するものではなく、病院で治療できる疾患である」という情報については、受診経験がない人でも76.7%がすでに認知していることがわかりました。

<図6>就労者における仕事の状況(複数回答)

就労者に対し、仕事における自身の状況について尋ねた結果、予防薬使用者は全体と比較して提示項目に対して「あてはまる」と感じている人が多いことが明らかになりました。つまり、「片頭痛により仕事に支障をきたしそう」だと自覚している人が予防薬の使用に至っている傾向があると考えられます。

<図7>医師に相談した項目:診療科別(複数回答)

受診経験がある人に「診療時に医師に言われること以外で自身から相談したこと」について尋ねた結果を受診診療科別に見たものです。

「自分から相談したことがない」が全体では半数近くであったことに対し、ペインクリニックや精神科・心療内科を受診したことがある人では、相談経験がある人の割合が比較的高い傾向があります。

<図8>希望する薬剤があった場合の医療機関受診・相談意向(単一回答)

希望する薬剤があるとした場合、医療機関で相談したいと思うかどうかについて、「非常に相談したい」から「まったく相談したくない」までの6段階で尋ねた結果です。受診経験がない人でも2割以上が「非常に相談したい」「相談したい」と回答しており、一定の相談意向を示しています。

<図9>薬剤選択について医師に相談しなかった理由(複数回答)

受診経験があるが薬剤の選択について自ら医師に相談したことがない人に対し、「なぜ相談しなかったのか」を尋ねた結果です。

予防薬使用者では「どのように相談したらよいかわからなかったから」という回答が多く、相談方法への戸惑いがうかがえます。

1) Sakai F, Igarashi H. Prevalence of migraine in Japan : a nationwide survey.

Cephalalgia 1997; 17(1):15-22.

当社は、豊富な知識と経験を持つプロフェッショナルチームとメディリードネットワークを活用し、医療・製薬業界に特化したマーケティングリサーチおよび戦略支援サービスを提供します。医療と製薬業界に精通したメンバーが、クライアントのニーズに応じた調査・分析から戦略立案・実行までをサポート。最適なソリューションを通じて、クライアントの製品価値の最大化をサポートいたします。

代表者:代表取締役社長 亀井 晋

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立:2015年4月

主な事業:医療関連領域の調査・データ解析業務

URL:https://www.medi-l.com/

代表者:代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立:2013年6月

主な事業:デジタルマーケティング事業及びデータマーケティング事業、インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL:https://www.cm-group.co.jp/

≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本リリースの引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

<例> 「株式会社メディリードが実施した調査によると・・・」

自主調査レポート

メディリード / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード / マーケティング&コミュニケーション部