重症筋無力症患者に関する最新調査~診断、治療、情報収集の実態とは?~

2025/03/26 メディリード / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード / マーケティング&コミュニケーション部

株式会社クロス・マーケティンググループ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:五十嵐 幹、東証プライム3675)のグループ会社である株式会社メディリード(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:亀井 晋、以下「当社」)は、2024年に構築したヘルスケアデータベース(Medilead MarketPlace)をもとに、重症筋無力症患者に着目したヘルスケアレポートをリリースしました。

重症筋無力症は、神経筋接合部の自己免疫疾患であり、筋力の低下と易疲労性を特徴とする希少疾患です。この疾患は、アセチルコリン受容体に対する自己抗体により、神経から筋肉への信号伝達が阻害されることで発症します。症状は日内変動が大きく、患者のQOL(生活の質)に大きな影響を与えることが知られています。

本記事では、Medilead Market Placeのデータをもとに、重症筋無力症患者さんの年齢、受診のきっかけ、治療薬の使用状況、医療費負担、治療満足度、そして日常生活や仕事への影響など、多岐にわたる側面について、実態を分析しました。

目次

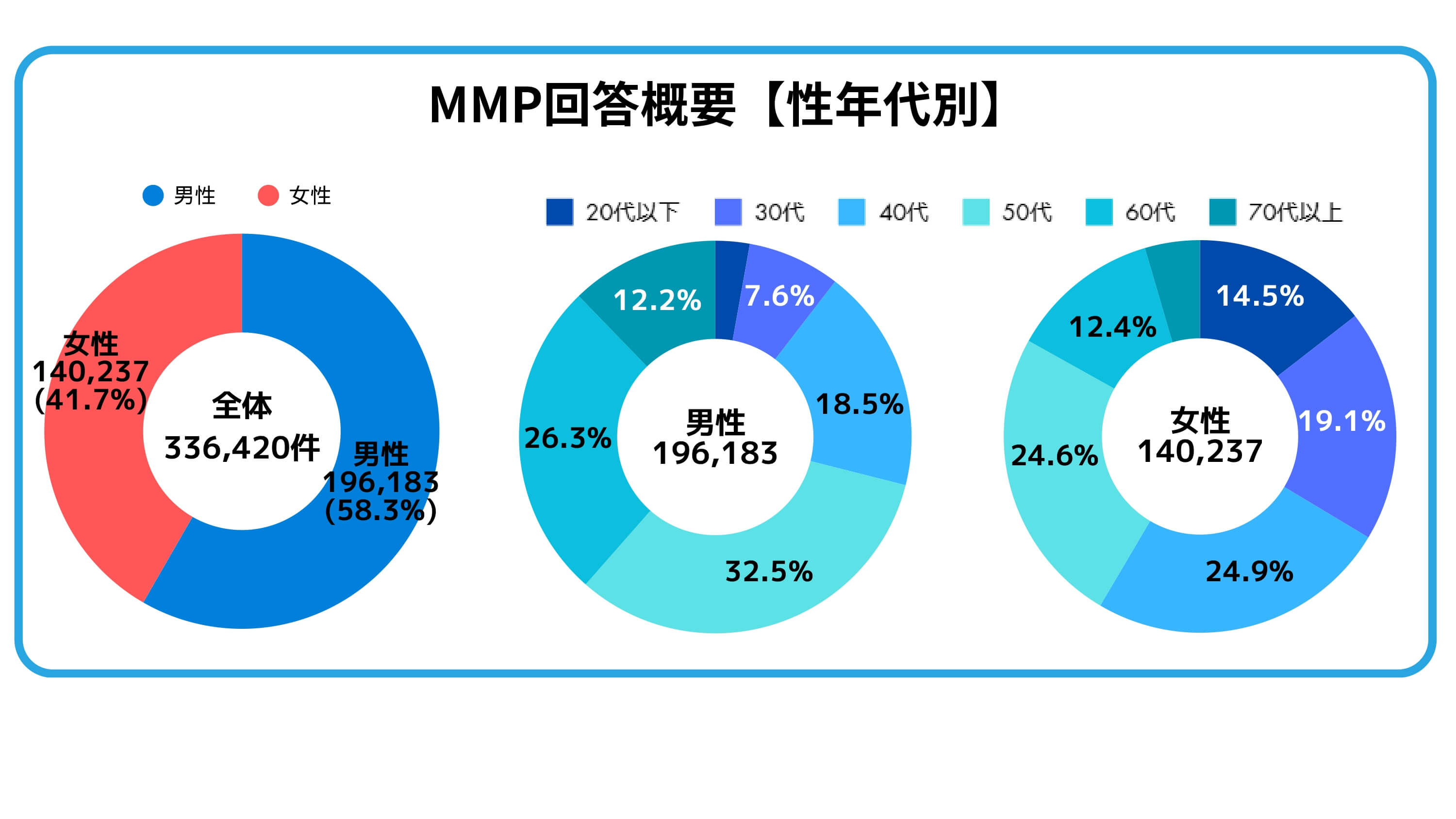

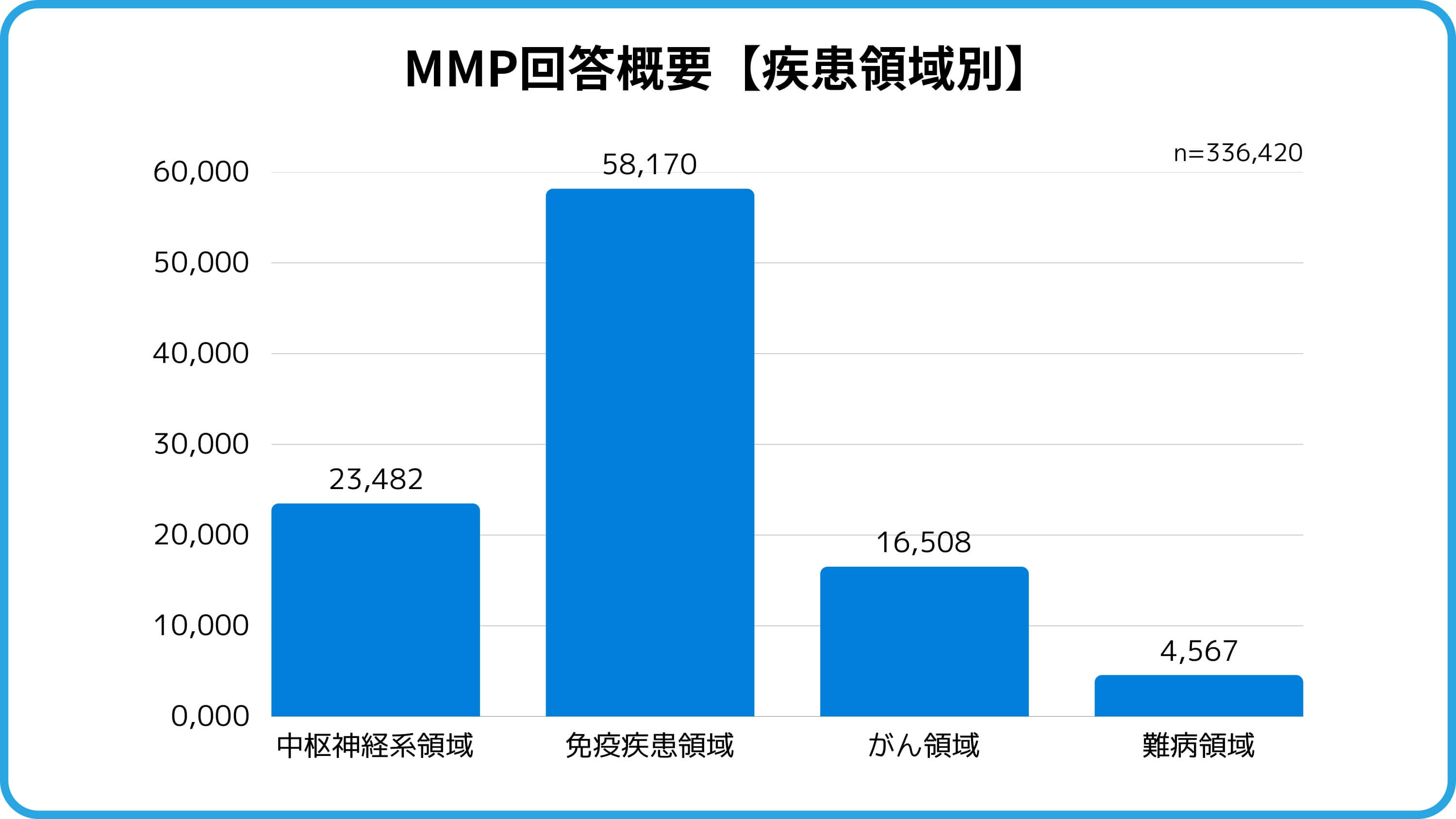

Medilead Market Placeの回答者属性

<図1>

<図2>

回答者の年代は15歳から99歳と幅広い属性となっており、代表的な疾患領域ごとで見ても分析するのに十分な人数から回答を得られているパネルです。

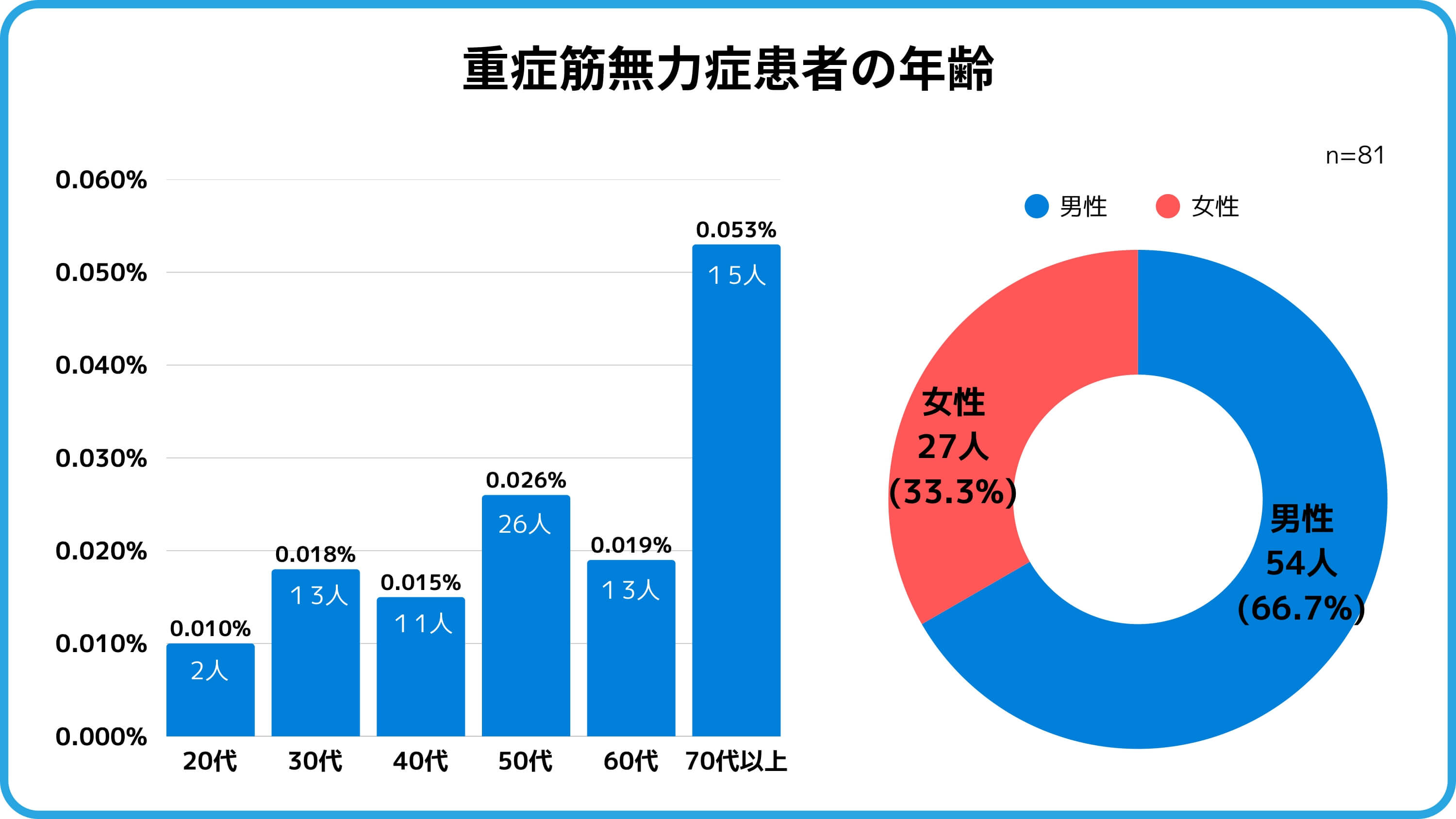

重症筋無力症の患者属性

年齢・性別

<図3>

重症筋無力症は、年齢・性別を問わず発症するとされていますが、MMPによると、70代以上の罹患率が最も高く、他の年代の2倍以上となっています。次いで50代の罹患率が高く、比較的中高年層に多く見られることがわかります。

また、性別では男性66.7%、女性33.3%と、男性の割合が高いという結果が出ています。

診断された年齢

<図4>

重症筋無力症と診断される年齢は34歳以降が多く、中央値は50.7歳でした。最も多く診断された年齢層は51〜68歳の間に集中しており、中高年層で多く診断される病気であると推測できます。

診断されてからの経過年数は、10年未満までが大半を占めていますが、20年以上の長期に渡ってこの病気を抱えている患者もわずかながら存在します。

重症筋無力症の診断に至るまで

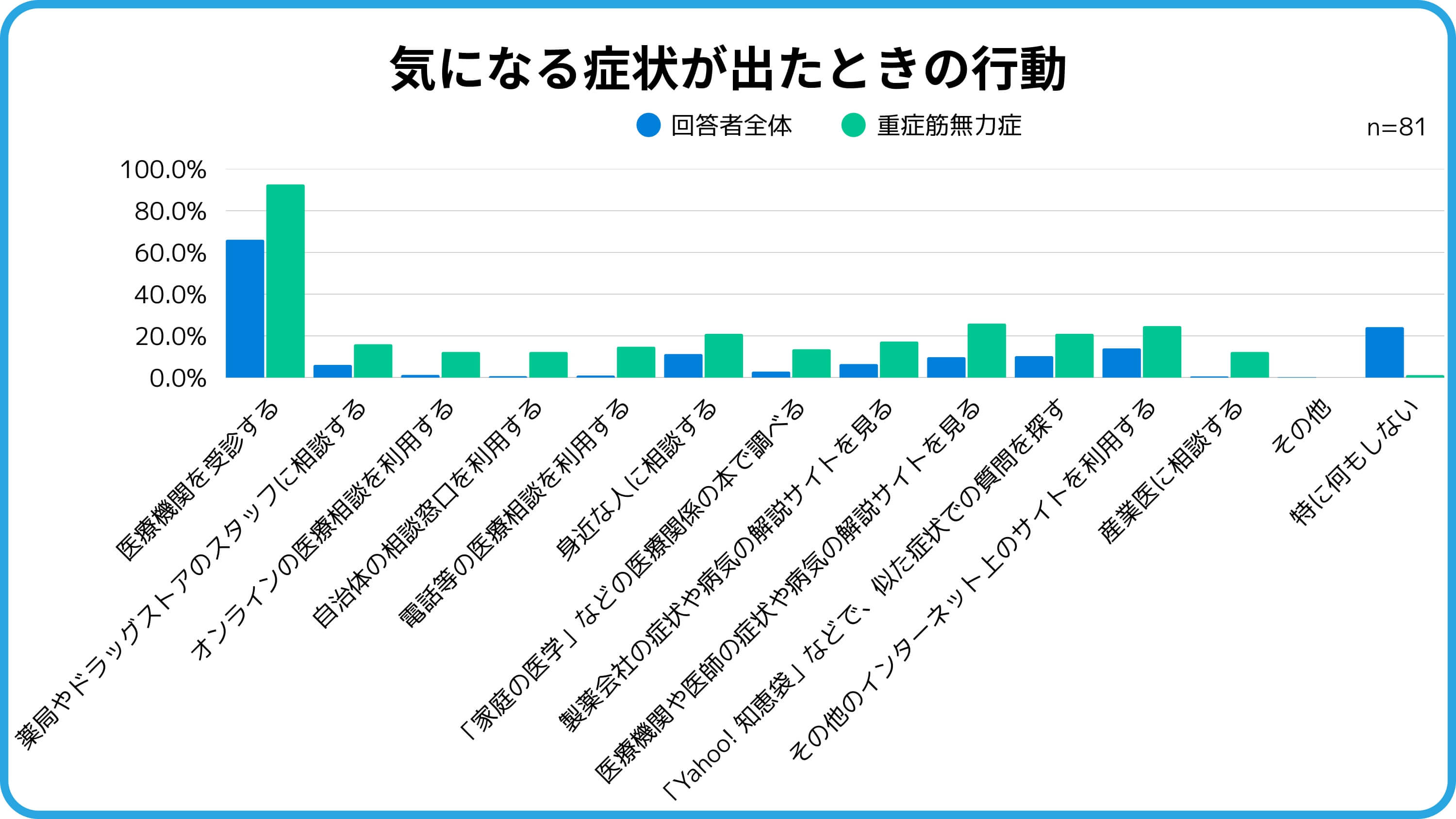

気になる症状が出たときの行動

<図5>

重症筋無力症患者の92.6%が、気になる症状が出た際に医療機関を受診しています。これは回答者全体の66.1%と比較して圧倒的に高く、重症筋無力症患者が症状に対して迅速に専門的な診察を求める傾向が強いことを示しています。医療機関の診察だけでなく、オンライン情報や身近な人への相談、薬局スタッフとのやり取りなど、多様な手段を活用していることがわかります。

さらに、重症筋無力症患者はオンラインの医療相談を利用する割合が12.3%と、回答者全体の1.3%と比べて大幅に高い傾向があります。電話での医療相談の利用率(14.8%)も高めであり、遠隔での相談手段を活用していることがわかります。これは、重症筋無力症が希少疾患であり、専門医が少ないことや、情報不足による不安を解消する目的で利用していることが考えられます。

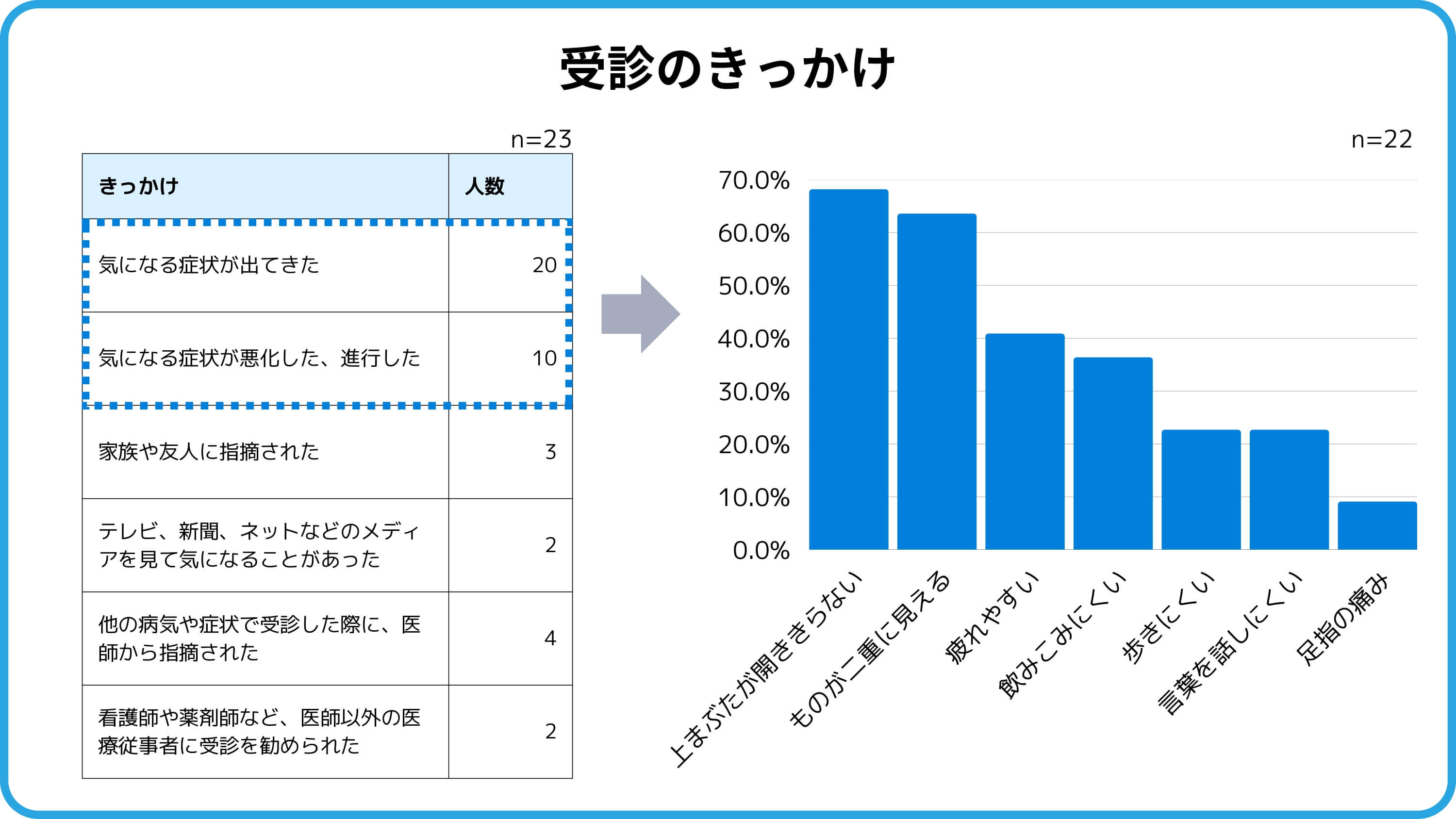

受診のきっかけ

<図6>

受診のきっかけとして最も多いのは「気になる症状が出てきた」ことで、次いで「症状の悪化」が挙げられています。具体的な症状として、6割以上の方が「上まぶたが開き切らない(68.2%)」「ものが二重に見える(63.6%)」といった目に関する症状を自覚して受診に至っています。その次に「疲れやすい(40.9%)」「飲みこみにくい(36.4%)」「歩きにくい(22.7%)」「言葉を話しにくい(22.7%)」などの症状が続いています。

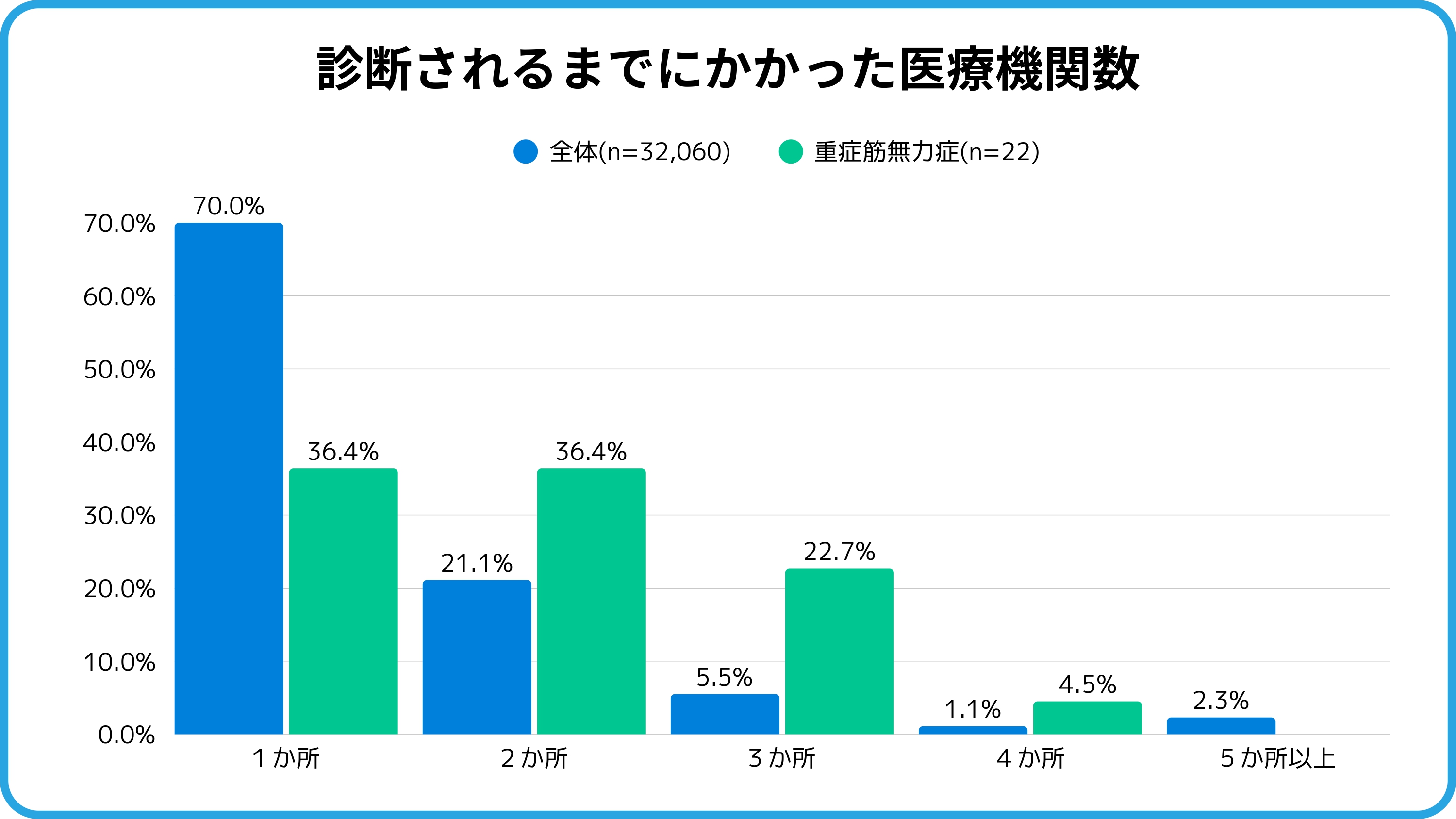

診断に至るまでにかかった医療機関の数

<図7>

診断されるまでにかかった医療機関数を尋ねたところ、1か所目で診断がついた割合は36.4%と全体(70.0%)に比べて大幅に低く、2か所以上の受診を経て診断されるケースが多いことがわかりました。特に、2か所目で診断がついた割合は36.4%、3か所目で診断された割合は22.7%と、約6割の患者が複数の医療機関を訪れています。

これは、「受診のきっかけ」として「目の症状」が多いことが関係している可能性があります。「上まぶたが開きづらい」や「ものが二重に見える」といった症状で眼科を受診するものの、適切な診断が下されず、その後他の医療機関を受診して初めて神経内科などで診断されるケースが多いと考えられます。

さらに、診断までの遅れの一因として、重症筋無力症が比較的まれな疾患であることも影響している可能性があります。初期の症状が眼に限定されている場合、眼科医の専門外である神経疾患としてすぐに疑われにくいため、診断が遅れる傾向があると考えられます。

重症筋無力症の治療実態

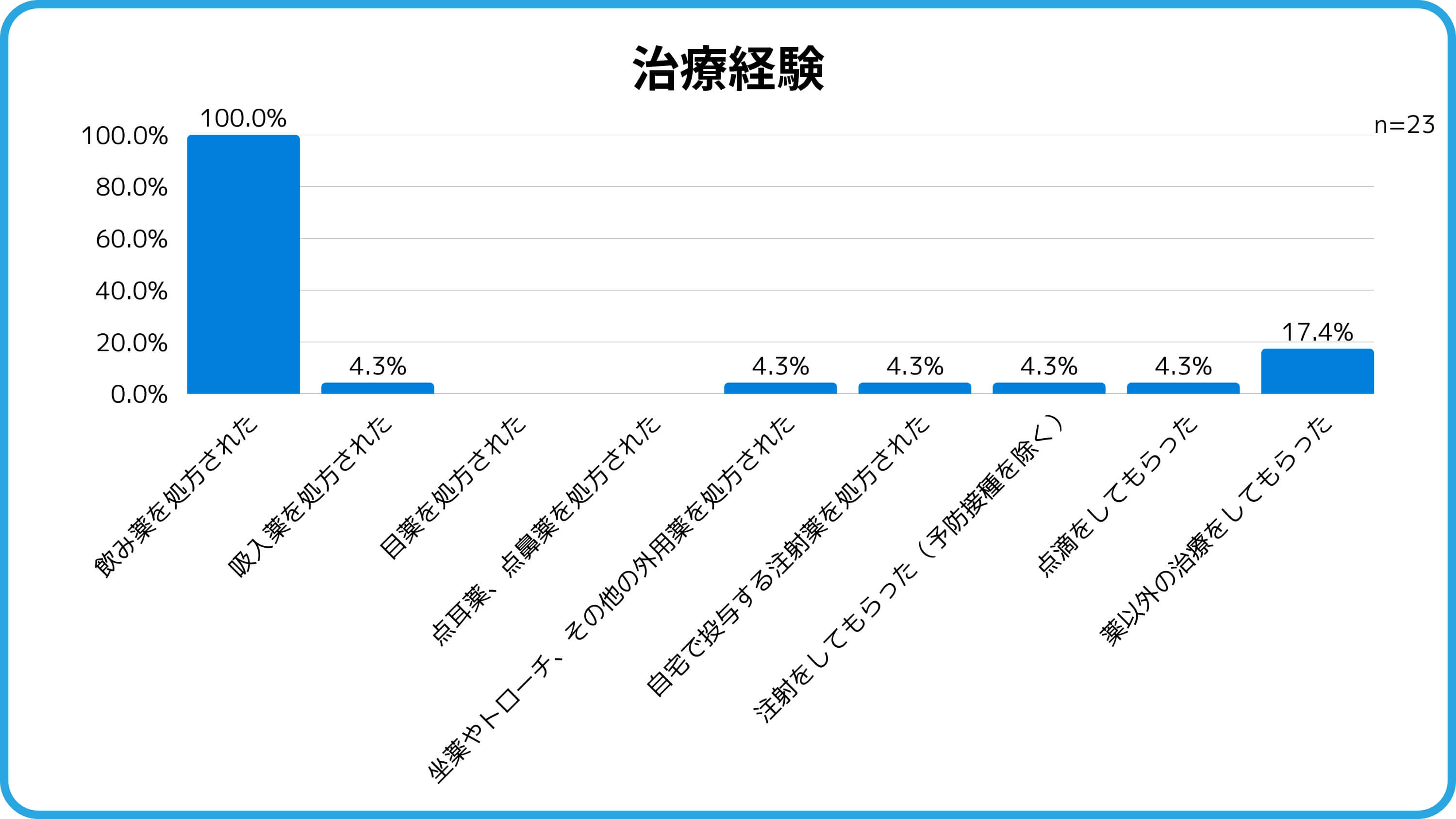

治療薬の使用状況

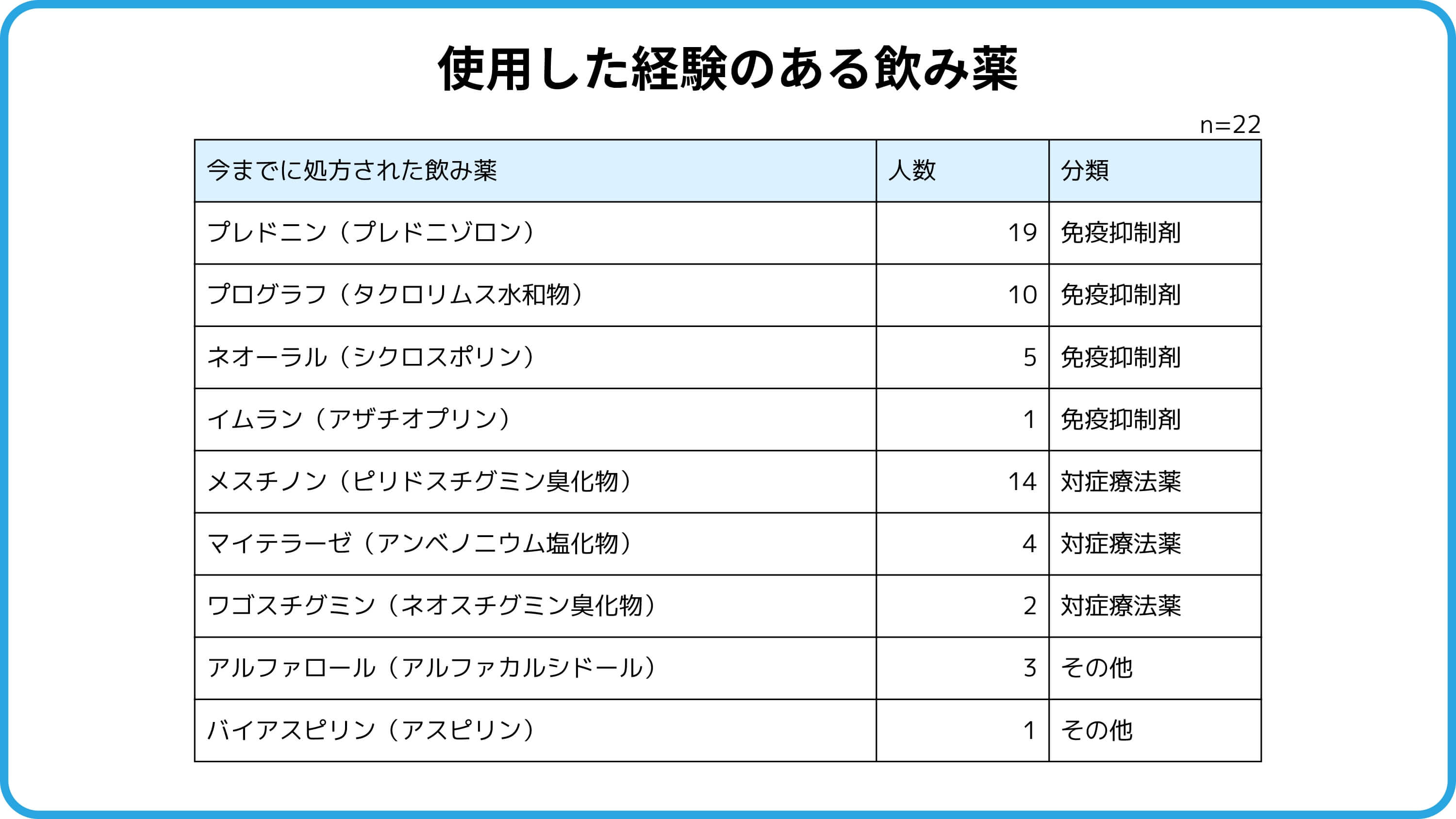

<図8>

<図9>

治療薬としては、全員が飲み薬での治療を経験しています。中でもステロイド薬であるプレドニンが約8割近く使用されています。また、ステロイドの効果が不十分な場合や副作用を軽減するために、免疫抑制薬であるプログラフやネオーラルが使用されていることが読み取れます。

治療満足度

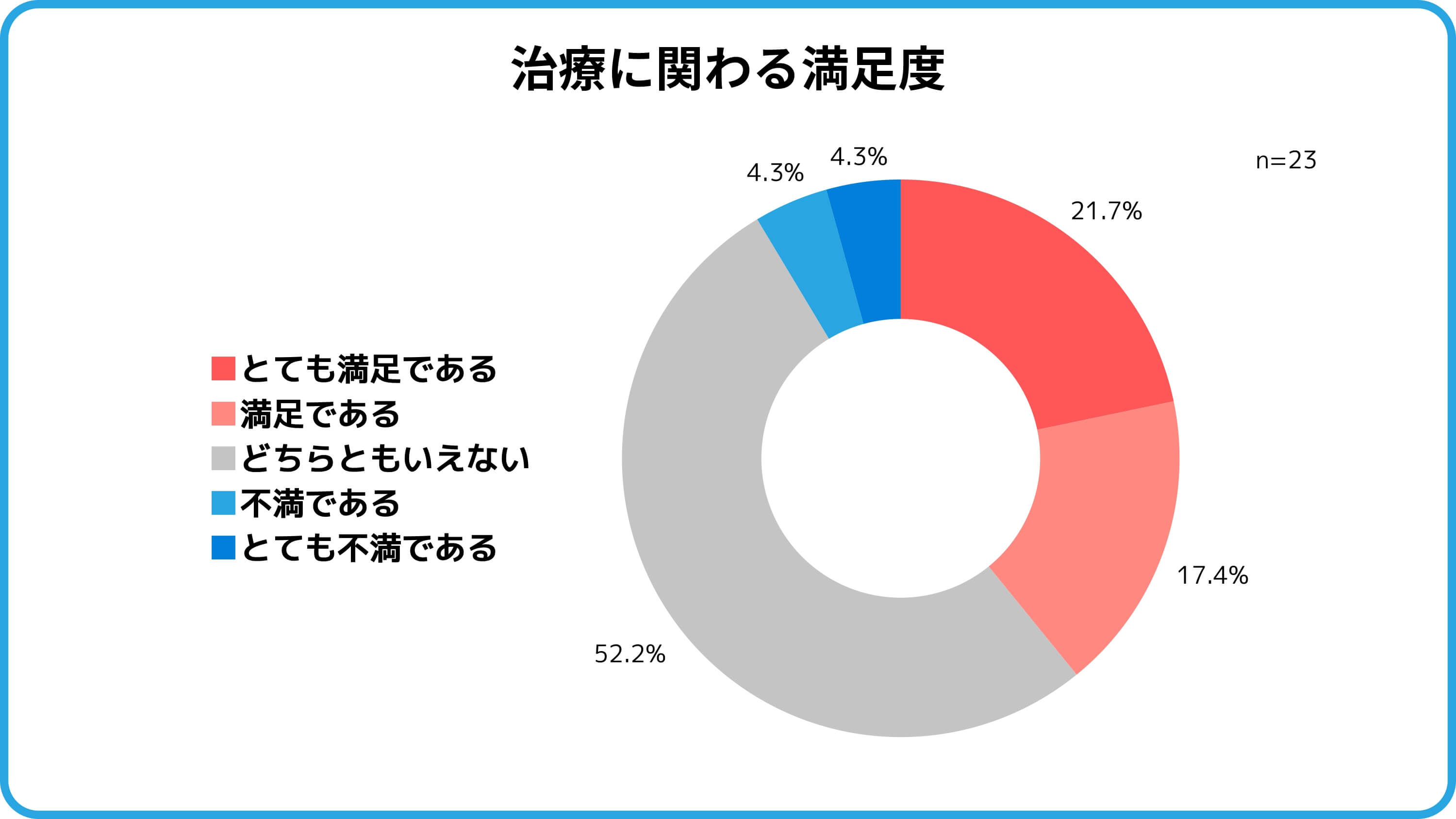

<図10>

治療に関する満足度については、「どちらともいえない」と回答した患者さんが半数以上を占めています。満足していると回答した人は合わせて約4割で、一定数は存在しているものの、満足度向上の余地があると言えるでしょう。一方で、「不満である」「とても不満である」と回答した人は合わせて8.6%にとどまり、不満層は比較的少ないことがわかります。

「どちらともいえない」と回答している人が多いのは、重症筋無力症という疾患の特性や、治療選択肢の限られた状況が関係している可能性があります。希少疾患であるため、患者は治療効果が劇的に改善することを期待しにくく、「とりあえず治療を続けている」という消極的な受容が背景にあるのかもしれません。

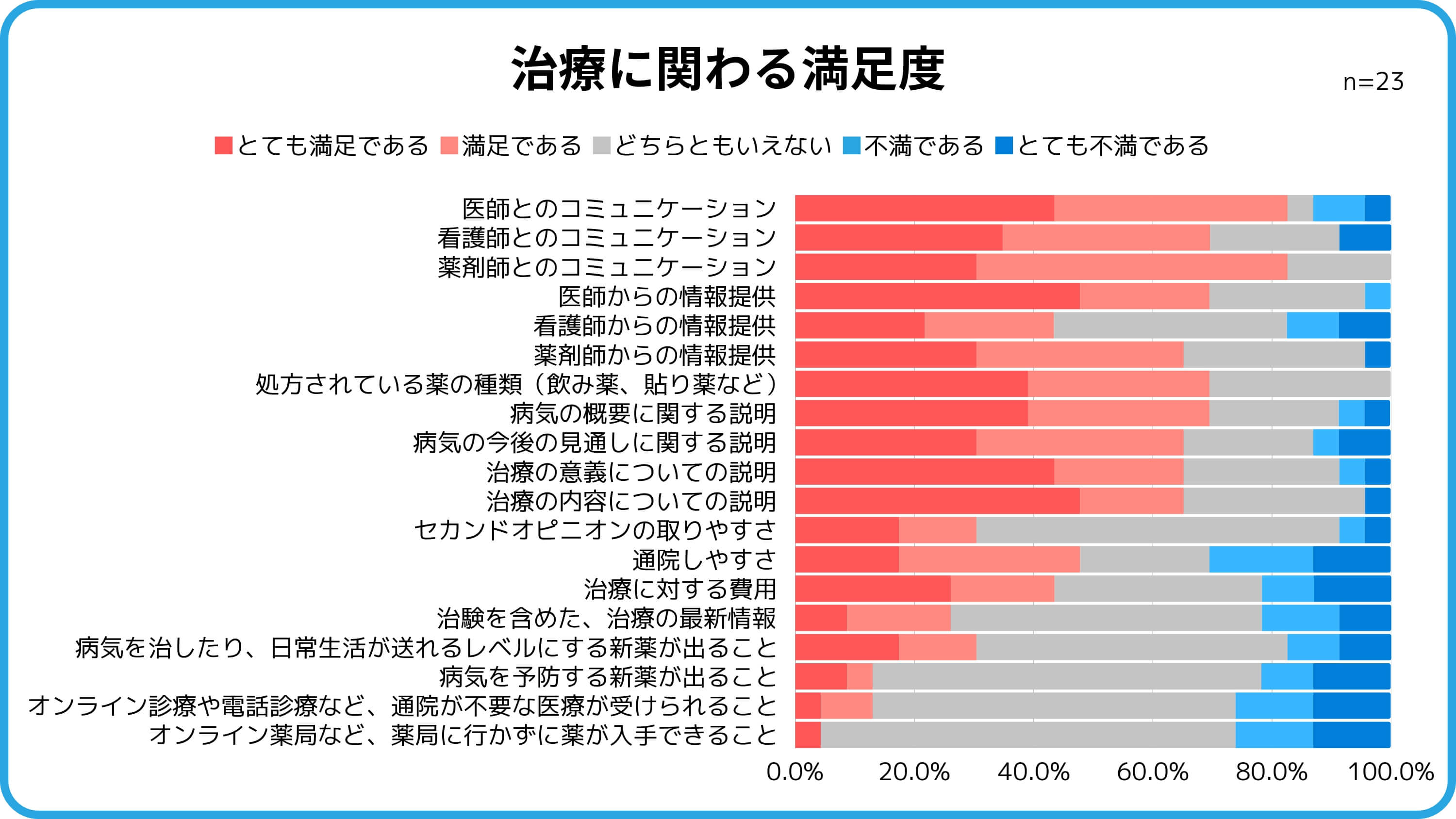

<図11>

<図11>は、項目別の満足度について尋ねた結果です。医師、看護師、薬剤師とのコミュニケーションに関する満足度は高く、多くの患者が「とても満足している」「やや満足している」と回答しています。

医師、看護師、薬剤師などの医療従事者からの情報提供や説明は一定の満足度を示していますが、「どちらともいえない」「やや不満である」「とても不満である」と回答した人も一定数存在しています。特に、病気の概要や今後の見通し、治療の意義や内容に関する説明などは、さらなる情報提供の充実が求められている可能性があります。

「病気を治したり、日常生活が送れるレベルにする新薬が出ること」「病気を予防する新薬が出ること」などの満足度が低いことが目立ちます。これは、現状の治療法に対する患者の期待が高まっている一方で、新しい治療の選択肢や予防法の提供が不十分である と感じていることを示唆しています。

さらに、「オンライン診療や遠隔医療が受けられること」や「オンライン薬局で薬を手に入れられること」 に関する満足度も低いという結果が出ています。希少疾患であることから、専門的な診療を受けられる医療機関が限られていることが影響していると考えられます。これは、「通院のしやすさ」の満足度が低いことにも表れています。今後、オンライン診療の質を向上させるための取り組みが求められるでしょう。

日常生活と仕事への影響

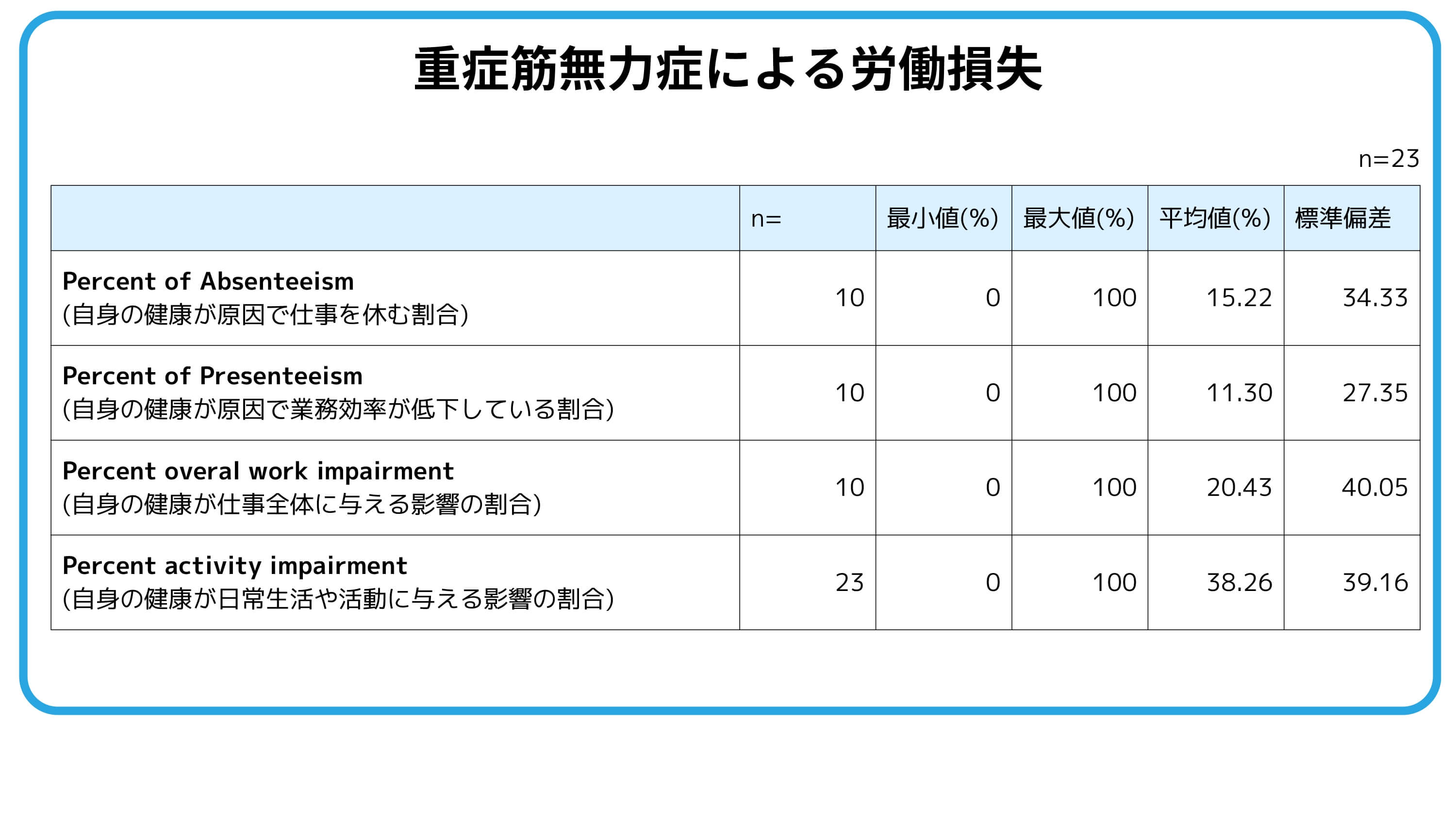

<図12>

WPAI(Work Productivity and Activity Impairment)尺度を用いた調査では、日常生活への影響が最も大きい(平均38.26%)ことがわかりました。重症筋無力症の患者にとって、日常生活のあらゆる動作や活動に支障が出ることを示しています。仕事への影響も無視できない程度(全体的な仕事への影響は平均20.43%)であることがわかりました。しかし、個人差が大きいことも示されており、患者さん個々の状況に応じた適切な治療とサポートが不可欠です。

情報収集の実態

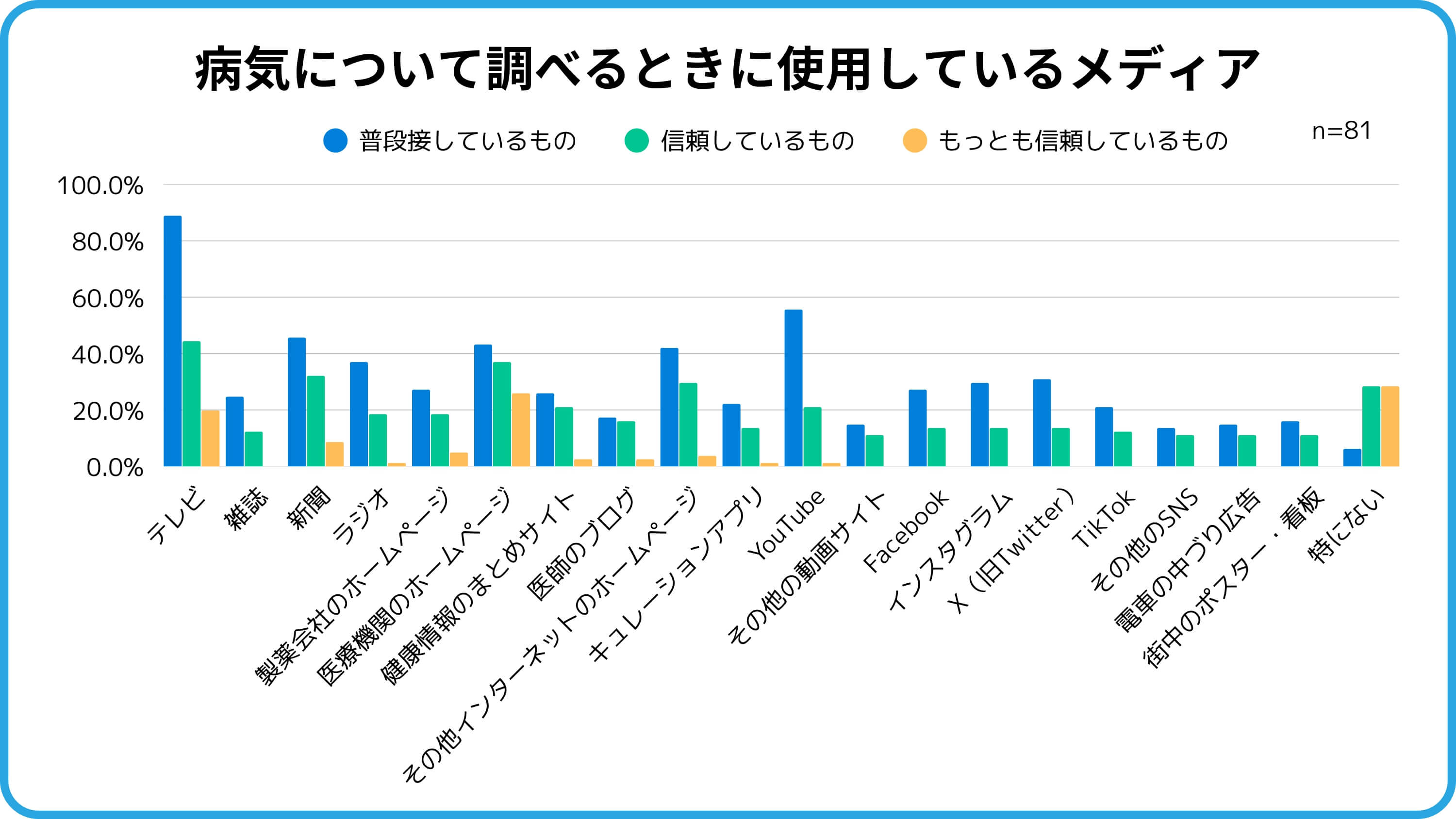

<図13>

<図13>は、病気について調べるメディアとして、接しているもの、信頼しているもの、最も信頼しているものを尋ねた結果です。普段利用しているメディアとして最も多くの人が挙げたのは「テレビ」で、88.9%という圧倒的な数値となっています。「信頼しているメディア」や「最も信頼しているメディア」としても一定の支持があり、これは重症筋無力症患者は比較的年齢層が高いことも関係しているかもしれません。

医療機関のホームページは、普段利用している割合は43.2%と中程度ですが、信頼度が高いことが特徴的です。「信頼しているもの」で37%、「最も信頼しているもの」で25.9%と、信頼度においては他のメディアよりも際立っています。

「YouTube」や「Instagram」などのSNSは、利用率は高いものの「信頼している」と回答した割合は低めです。

さらに、信頼しているメディアは「特にない」と回答した人が28.4%存在しており、信頼できる情報源の不足が課題になっています。

まとめ

本レポートから、重症筋無力症患者は診断、治療、日常生活、仕事への影響など、多くの課題に直面していることが明らかになりました。診断までに複数の医療機関を受診するケースが多く、特に初期症状が眼に現れることから、適切な診断が遅れがちな傾向が見受けられます。また、希少疾患であることから専門医が少なく、オンライン相談や遠隔医療の活用が比較的高い一方で、満足度は低く、今後の質の向上が求められます。

治療に関しては、多くの患者が「どちらともいえない」と感じており、新しい治療法や予防策への期待が高まっていることが示唆されます。特に、日常生活への影響が大きく、仕事への支障も無視できないレベルであることから、患者個々の状況に応じた柔軟なサポート体制の整備が不可欠です。

また、情報収集の面では、医療機関のホームページの信頼度が高い一方で、SNSなどの情報源に対する信頼度は低く、約3割の患者が「信頼できるメディアがない」と回答しています。今後、信頼性の高い医療情報の提供や、患者同士が安心して交流できる場の整備が求められます。

総じて、重症筋無力症患者のQOL(生活の質)向上には、診断精度の向上、遠隔医療の充実、治療選択肢の拡充、信頼できる情報提供の強化が鍵となります。患者一人ひとりの状況に寄り添い、持続的にサポートを行うことが重要であると考えられます。

「重症筋無力症」についてのレポートは、以下の記事よりダウンロードいただけます。

■メディリードの ヘルスケアデータベースについて

メディリードのヘルスケアデータベースは、国内最大規模の疾患に関するアンケートデータであり、(1)一般生活者の疾患情報に関する大規模調査、(2)何らかの症状・疾患で入通院中の方の主疾患に関する深掘り調査(追跡調査)から構成されています。回答者への追跡調査は、より深いインサイトの獲得を可能にします。また、電子カルテ情報やレセプトデータなどの大規模データベースには含まれないデータも多く、ヘルスリテラシー向上の意義など、社会的に重要な意味を持つ分析も可能です。2019年より、100を超える症状・疾患を調査に追加し、より幅広い領域でご活用いただけるようになりました。また、同年調査より研究倫理審査委員会(IRB)の審査も通し、疫学的研究の資料としても利用していただきやすくなっております。

≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本リリースの引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

<例> 「医療関連調査会社のメディリードの同社が保有する疾患に関するデータベースを用いたコラムによると・・・」

自主調査レポート

メディリード / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード / マーケティング&コミュニケーション部