SDM(共同意思決定)を推進するために【SDMシリーズ 第3回】

2025/09/25 北郷 秀樹 / メディリード オンコロジーエキスパートアドバイザー

北郷 秀樹 / メディリード オンコロジーエキスパートアドバイザー

当社のオンコロジーエキスパートアドバイザー・北郷秀樹氏より寄稿いただいた記事をお届けします。医療現場での豊富な経験をもとに、「共同意思決定(SDM)」について、現状と課題をわかりやすく解説していただきました。

がんと診断されてから治療選択の意思決定まではおおよそ1週間。その間、多くの患者さんは混乱の中で通常よりヘルスリテラシーが低下しています。その中でSDMを円滑に進めるためには、患者さんご自身、他職種の相談員の連携、そして医療者がそれぞれの役割を理解し、主体的に関わることが大切ではないかと思います。

目次

患者さんに知ってほしいこと

患者さんの中には、他人に相談することを嫌う方や、自分の都合の良い情報だけを信じることも多くあります。そんな時にこそ次のようなことを患者さんご自身に意識してほしいと思います。

1.人に助けを求めること

混乱した時や不安がある時にはそれを言葉にして友人や家族や頼れる人に伝えることです。ひとりで悩むことはやめましょう。

2.知る権利

疑問があれば遠慮なく質問する姿勢が大切です。また、自分自身の価値観や人生観を医療者に伝える努力もSDMの鍵となります。

3.正しい情報

インフォデミックの時代には、以下の点を理解することが大切です。

・フィルターバブル:自身の考えや価値観に合致した情報だけに偏る

・エコチェンバー:同じ意見ばかりに触れ続け、異なる意見や価値観に触れる機会を失う

・確証バイアス:自分にとって好都合な情報だけを重視し、不都合な情報を無視してしまう

これらの行動は自分では気づかないことがあります。正しい情報を知るためにも、相談支援センターやがんサロンへ足を運んでほしいと思います。

心の扉を開けて、自分の言葉で気持ちや生き方を医療者に話すことをサポートする相談員が待っています。

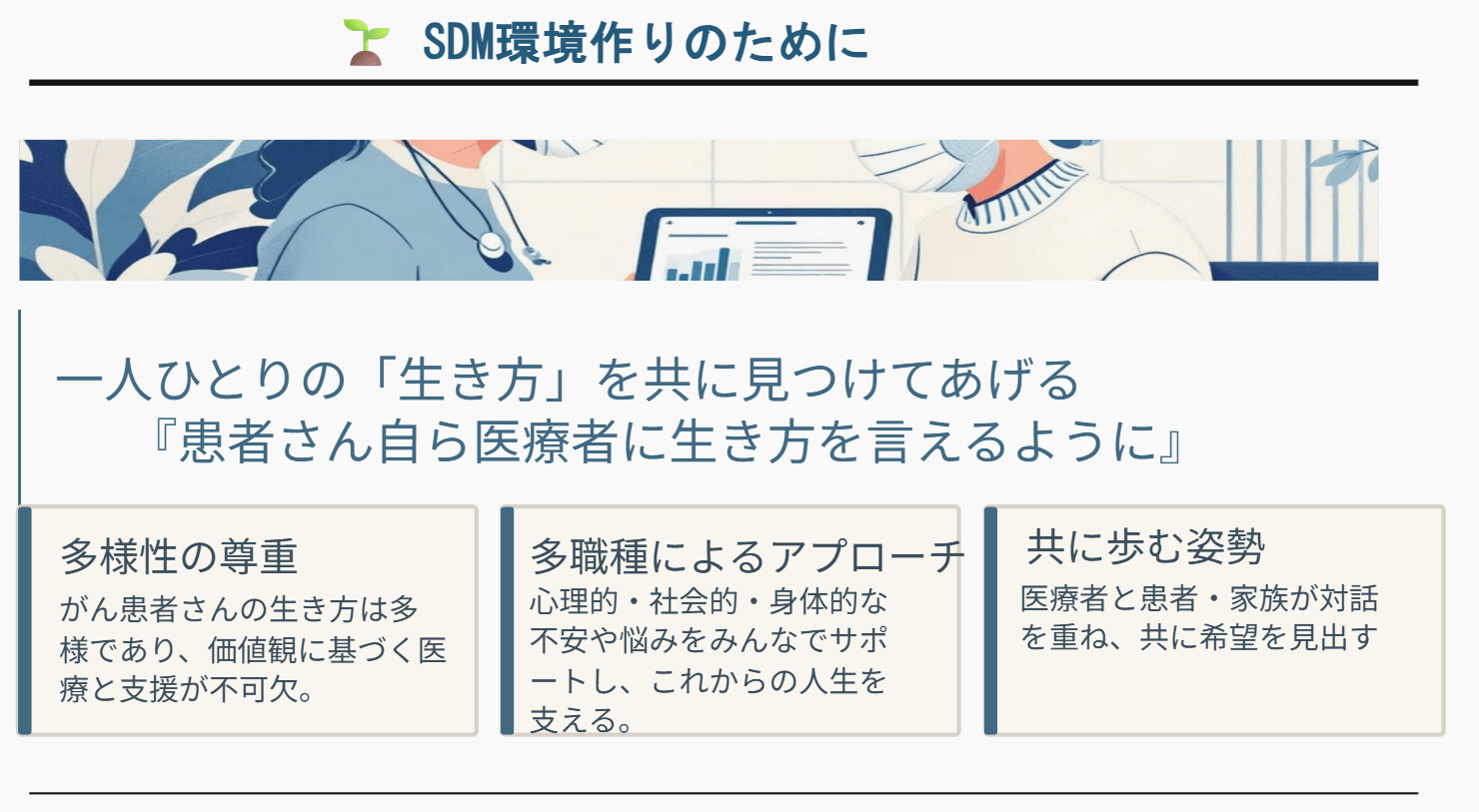

現代の医療現場では、医師だけでは患者に最適なケアを提供することは困難です。医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、相談員といった多様な専門職が連携することではじめて患者さんを支援することができると思います。また、相談する場所も院内の相談窓口だけでなく、地域のがん連携病院の相談支援センター、地域のがんサロンなど様々あり、電話やオンラインでの相談も可能です。

「対話」とは、気持ちや生き方を言葉に出して伝え、それを受け止め、同じ目的に向かって一緒に頑張っていくためのものです。

今後の課題:『心理的ウエルビーイングの向上』と『視覚化』

SDMをさらに浸透させていくには、SDMの長期効果を立証することも大切だと感じています。

治療に積極的に関わることで、不安や抑うつの軽減、治療への満足度向上など、心理的な側面での長期的な利益が得られることが明らかになれば、医療者にとっても、患者・家族にとっても、患者や家族をサポートする相談員にとっても大きな推進力になると考えます。

3回にわたり、SDMについて取り上げてきました。S D Mの重要性をお伝えすることで、皆さんの理解に少しでも役立てれば嬉しく思います。ご質問等ございましたらどうぞお知らせください。

|

Medilead Oncology Expert Advisor 外資系製薬企業でオンコロジー領域のブランドマネジャー、製品開発、新製品のマーケティング、グローバルオンコロジーマーケティングリサーチリーダーを歴任

|

トレンド解説

北郷 秀樹 / メディリード オンコロジーエキスパートアドバイザー

北郷 秀樹 / メディリード オンコロジーエキスパートアドバイザー