【片頭痛自主調査 第3回】片頭痛に関する情報を知ることで、医療機関の受診意向は変化するか?

2025/10/02 メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

本記事は、片頭痛患者さんの医療機関受診、薬剤の選択・服用における障壁及び促進要因に焦点を当てています。

前回(第2回)では、「片頭痛患者さんが受診するのはなぜか」もしくは「受診しないのはなぜか」について取り上げました。

今回(第3回)では、「片頭痛患者さんが片頭痛に関する情報を知ることで、相談意向は変化するか」を探っていきます。

本記事に掲載している画像は、一部加工を施したものです。

文中の画像の正式版は、有料レポートをご購入いただいた方に配布しております。

ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ有料レポートのご購入をご検討ください。

目次 [非表示]

調査概要

| 調査手法: | インターネット調査 |

| 調査地域: | 全国 |

| 調査対象: | 片頭痛と診断されている、もしくは片頭痛の症状を持っている人、かつ下記の条件を満たしている人

|

| 調査期間: | 2024年10月22日(火)~2024年10月30日(水) |

| 有効回答数: | 6,753 |

※調査結果は、端数処理のため構成比が100%にならない場合があります

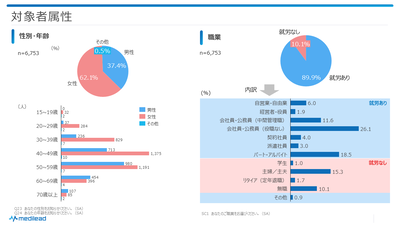

回答者属性

本調査回答者の属性は以下のようになっています。

<図1>

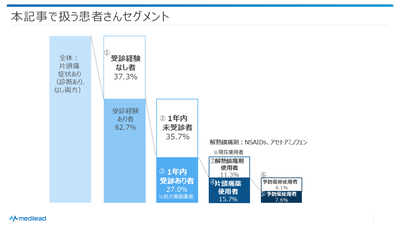

また、本記事で扱う患者さんのセグメントは以下の通りです。

<図2>

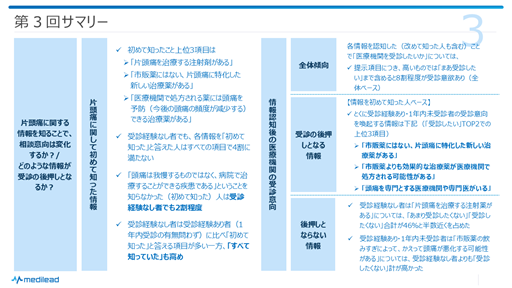

第3回レポートサマリー

<図3>

片頭痛に関する情報は相談意向を変えるか? ― 受診の後押しとなる情報とは

第1回では、受診経験がない患者さんの中にも、軽症とは限らない人がいることがわかりました。

続く第2回では、受診経験がない患者さんは自らを「医療機関に行くほど重症ではない」と捉えていること、受診経験はあっても1年内未受診の患者さん(受診経験あり-1年内未受診者)は「医師に相談しても改善しない」と感じていることが明らかになりました。

ではこのような「受診をしたことがない」患者さんや、「受診はしたものの通院をやめてしまった」患者さん(受診経験あり-1年内未受診者)は、片頭痛に関して適切な情報を得ることで、「受診して医師に相談したい」「再び相談したい」と思うようになるのでしょうか。

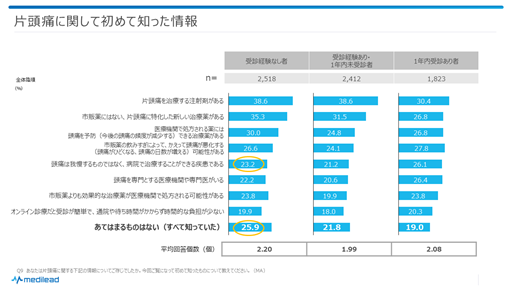

片頭痛に関して初めて知った情報

まず、患者さんにいくつかの片頭痛に関する情報を呈示し、その中で「初めて知った情報」について複数回答で尋ねました。

<図4>は、受診経験なし、受診経験あり(1年内未受診)、1年内受診ありの各群の結果を比較したものです。

<図4>

受診経験なし者において、「初めて知った」と答えた人は、いずれの項目でも4割に達せず、最も高くても「片頭痛を治療する注射剤がある」の38.6%でした。つまり、呈示したすべての情報について、半数以上の人が既に知っていたことになります。

また、受診経験なし者で「頭痛は我慢するものではなく、病院で治療することができる疾患である」と初めて知った人は2割程度(23.2%)にとどまりました。つまり、8割近くは調査以前からこの認識を持っていたことになります。

さらに、受診経験なし者は「すべて知っていた」と答えた割合も25.9%と、受診経験あり者(受診経験あり-1年内未受診者と1年内受診あり者)より高い結果でした。

この結果から考えると、受診経験なし者は「頭痛は我慢するものではなく、病院で治療することができる疾患である」という基本的な認識自体は持っている人が多いようです。しかし、それでも実際の受診には至っていないということになります。

情報認知後の医療機関の受診意向

前項では片頭痛に関する情報の認知そのもの(初めて知った情報)について確認しました。

その結果、基本的な情報を認識すること自体は、必ずしも実際の受診には結びついていない可能性が示唆されました。

では、受診を後押しするのはどのような情報で、受診につながりにくい情報は何でしょうか。

情報認知後の受診意向:全体傾向

まずは、情報認知をすることで医療機関受診意向はどう変化するのかについて見ていきます。

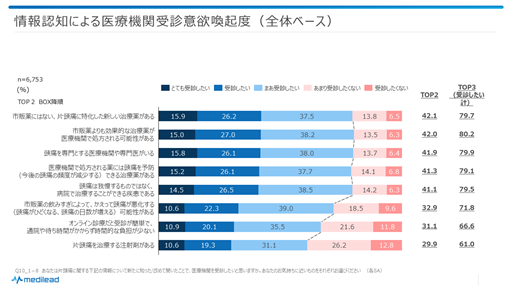

<図3>のグラフで呈示した項目について、「新たに知った/改めて聞いたことで、医療機関を受診したいと思いますか。あなたのお気持ちに近いものをそれぞれお選びください 」と尋ね、「とても受診したい」~「受診したくない」の6段階で回答してもらいました(各単一回答)<図5>

このグラフの結果は回答者全体の結果ですので、「初めて知った」人以外の回答も含みます。

<図5>

今回の調査で呈示した8つの項目のうち受診意欲が高かった上位5項目では、TOP2(「とても受診したい」「受診したい」)がいずれも約4割、TOP 3(「まあ受診したい」まで含む)ではおおむね8割前後に達し、大きな差は見られませんでした。今回の回答者の受診経験あり者は62.7%でしたので(図2参照)、片頭痛に関するこれら情報を認知をしてもらうだけでも、「まあ受診したい」と答えた層まで含めれば、潜在的にあと約2割の患者さんの受診を促せる可能性があります。

受診の後押しとなる情報

受診したことのない人、もしくは受診をやめてしまった人は、適切な情報を知らなかったために受診ができていないのでしょうか。もしそうであれば、適切な情報提供をすることで、受診を促すことができる可能性があります。

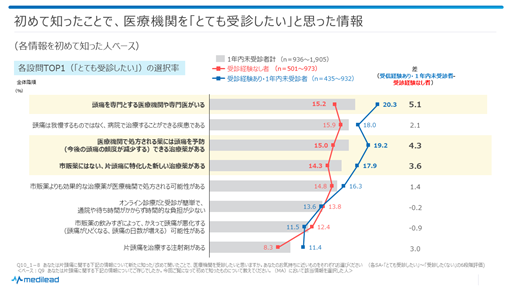

<図6>は「初めて知った」人を対象に、その情報を知ったことで「とても受診したい」と回答した割合を比較したものです。

<図6>

<図6>では、表現を次のように分けて示しています。

・グレーの横棒:受診経験なし者と受診経験あり・1年内未受診者の合計(=「1年内未受診者計」)

・赤の折れ線:受診経験なし者

・青の折れ線:受診経験あり・1年内未受診者

さらに、赤と青の差(=受診経験あり-1年内未受診者-受診経験なし者)も算出しています。この差がプラスに大きい情報は、一度は受診したものの途中で通院をやめてしまった人が「受診にもどるきっかけ」となりうる情報だと考えられます。

受診経験あり-1年内未受診者は「頭痛を専門とする医療機関や専門医がいる」「頭痛を予防できる治療薬がある」「市販薬にはない、片頭痛に特化した新しい治療薬がある」といった情報で、受診経験なし者より高い反応を示しました。

この層は、一度は受診のハードルを超えたものの、継続的な通院には至っていない人たちです。

第1回、第2回の結果とも照らし合わせると、過去に受診した結果、「あまり改善が見られなかった」「効果を実感できなかった」と感じた人が多いと推察されます。そのため、これらの情報が再受診の後押しになりやすいと考えられます。

受診の後押しとならない情報

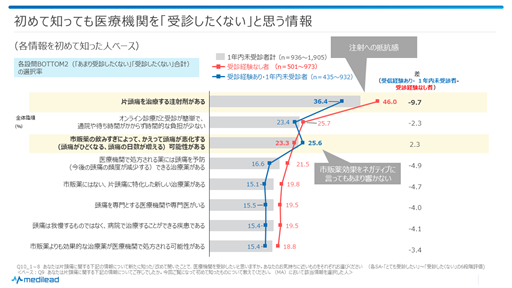

<図7>は同じ質問についての「受診したくない」というネガティブな回答についてまとめたものです。各質問についてのBOTTOM2(「(=「あまり受診したくない」と「受診したくない」の合計)合計を示しています。

<図7>

まとめ(示唆)

今回は、「片頭痛に関する情報を知ることで、相談意向は変化するか?」を明らかにするために、片頭痛に関する各情報を知った際に患者さんの受診意欲がどの程度高まるのかについて見てきました。

受診経験のない人であっても、片頭痛に関して「初めて知った」という情報は比較的少なく、「頭痛は我慢するものではなく、病院で治療できる疾患である」という基本的な認識を既に持っている人が多いことがわかりました。

つまり、正しい情報を得ていることと、実際に受診という行動につながることの間にはギャップがあり、表面的な情報提供だけでは十分ではない能性があります。

このギャップを埋めるには、情報の伝達にとどまらず、「その内容が自分自身にも当てはまる」と患者が実感できるようなアプローチが求められます。

また、受診を後押しする情報に関しては、受診経験なし者と受診経験あり-1年内未受診者とで違いが見られました。

特に受診のハードルは超えたものの、通院をやめてしまった受診経験あり-1年内未受診者に対しては、「頭痛専門の医療機関や専門医にかかり、適切な片頭痛治療薬を処方してもらうことで改善が期待できる」という認識を促すことが、再受診の後押しとなると考えられます。

次回(第4回)は、「薬剤選択において、患者さんの意向はどのくらい反映されているか?」について取り上げます。

メディリードのヘルスケアデータベースは、国内最大規模の疾患に関するアンケートデータであり、(1)一般生活者の疾患情報に関する大規模調査、(2)何らかの症状・疾患で入通院中の方の主疾患に関する深掘り調査(追跡調査)から構成されています。回答者への追跡調査は、より深いインサイトの獲得を可能にします。また、電子カルテ情報やレセプトデータなどの大規模データベースには含まれないデータも多く、ヘルスリテラシー向上の意義など、社会的に重要な意味を持つ分析も可能です。2019年より、100を超える症状・疾患を調査に追加し、より幅広い領域でご活用いただけるようになりました。また、同年調査より研究倫理審査委員会(IRB)の審査も通し、疫学的研究の資料としても利用していただきやすくなっております。

≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本リリースの引用・転載時には、必ずクレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

<例> 「医療関連調査会社のメディリードの同社が保有する疾患に関するデータベースを用いたコラムによると・・・」

この記事を見た方はこんな記事も見ています

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部

メディリード株式会社 / マーケティング&コミュニケーション部