更年期障害という言葉は広く認識されていますが、更年期の定義や、具体的にどんな症状が出て、どうやって対処するかについては、意外と知らない方が多いもの。しかし、知識がないままいざ更年期障害になってしまったら……適切な対応ができなかったり、対処が遅れたりして、症状が悪化してしまう可能性もあります。

今回は、そんな更年期障害について、原因から対処法までご紹介。ぜひこの機会に、自分の体への理解を深めませんか?

■更年期障害とは?

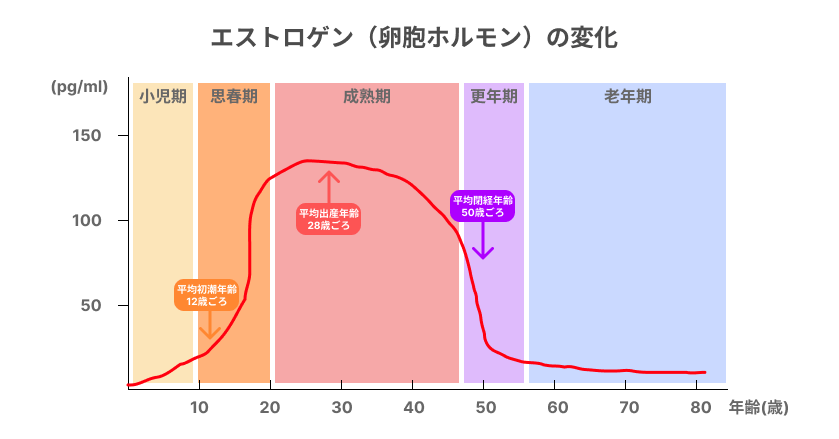

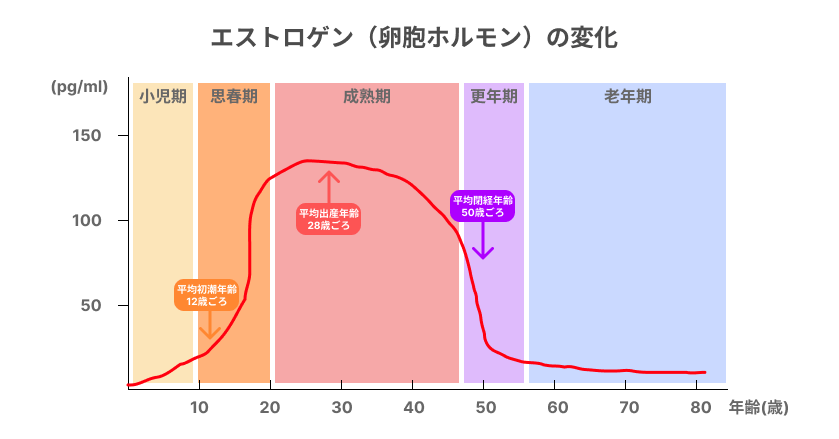

「更年期」とは、閉経の前後10年間のことを指します。以下のグラフを見るとわかるように、更年期には、女性の体に大きな影響を及ぼすエストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌量が一気に減少。この急激な変化に伴い、体にはさまざまな不調が現れます。

この不調のことを「更年期症状」といい、症状の程度がひどく、生活に支障が出る状態を「更年期障害」といいます。つまり、更年期はすべての女性が経験しますが、更年期障害になるかどうかは人によるのです。

なお、更年期に現れる不調は、若い頃の無理なダイエットや不摂生が一因になることもあります。更年期障害は、ぜひ若いうちから理解を深めておいてほしい問題です。

また、近年は男性の更年期障害にも注目が集まっています。男性の更年期障害は女性のそれとメカニズムがまったく異なり、加齢による体の衰えやストレスなどが原因で体に不調が現れます。発症する年齢には個人差がありますが、40代〜60代であることがほとんどです。

■更年期障害の代表的な症状

更年期障害の代表的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 血管や自律神経に関する症状

動悸、息切れ、ホットフラッシュ、ほてり、のぼせ、むくみ、めまい、疲労感 など

- 運動器官に関する症状

関節痛、肩こり、腰痛、しびれ など

- 精神神経に関する症状

気分の落ち込み、イライラ、不眠、不安感、意欲の低下など

このように、更年期障害の症状は実にさまざまです。誰もが一度は経験したことがあるような身近な症状や、別の病気が原因でも起こる症状が多いため、更年期障害が原因であると特定しにくいのがやっかいな点です。

更年期に差しかかってもおかしくない年齢で上記のような症状に悩まされている場合は、一度婦人科で検査を受けるといいかもしれません。更年期障害かどうかの診断は、問診とホルモン検査によって行います。甲状腺機能異常や膠原病やうつ病など、更年期障害に似た症状を引き起こす他の病気が隠れていないかをチェックし、総合的に状態を判断します。

■更年期障害への対処法

更年期障害には、症状の緩和を期待できる対処方法があります。具体的には、大きく「薬物療法」と「セルフケア」の2つに分かれます。

<薬物療法>

- ホルモン補充

減少したエストロゲンを薬で補う治療法です。ホルモンバランスの急激な変化を薬でゆるやかにすることで、更年期障害の諸症状を緩和できます。

- 漢方薬

更年期障害と思われるケースで最初に選択されることが多いのが、漢方薬による治療です。心と体の調子を全体的に上げることを目指します。

- 抗うつ、抗不安薬

主に精神的な症状に悩まされているケースで、ホルモン補充や漢方薬による治療では効果が見られないときは、抗うつ、抗不安薬を用いることがあります。

<セルフケア>

- 適度な運動をする

運動する習慣をつけると、めぐりのいい体をつくれるだけでなく、気分もリフレッシュできます。ウォーキングやストレッチなど、軽い運動からトライしてみましょう。

- リラックスできる時間を確保する

ストレスがかかりやすい環境にいると、更年期症状を感じやすくなる傾向にあります。忙しくてもできるだけ休息時間を設け、読書や瞑想など、自分に合った方法でリラックスするようにしてください。

- 趣味を楽しむ

ポジティブな気持ちになれる時間を増やすには、趣味を見つけて楽しむこともおすすめです。趣味をとおして人間関係のネットワークが広がれば、相談できる相手が増え、気持ちのコントロールがしやすくなるというメリットもあります。

- 食事のバランスを整える

鉄分や亜鉛などのミネラル不足や、糖質過多で不調を引き起こしているケースもあります。特に、忙しくて「手軽なもの」で食事を済ませている場合は、糖質過多になりやすいので、食事内容を見直してみましょう。

- 「自分の人生」を生きているかを見直す

子どもの世話や親の介護など、人のことにかまけすぎて「自分がやりたいこと」が見えなくなっていたり、子どもが巣立って「何をすればいいのかわからない」状態になったりしていると、更年期の精神症状が出やすくなります。自分の人生をきちんと歩めているか、一度見つめ直してみるといいでしょう。

■些細な不調と見過ごさず、自分を労って

更年期障害の症状は、「これくらい病気ではない」と見過ごされてしまうケースが多くあります。しかし、些細な不調であっても、それは体からの大事なサインです。ぜひ自分の体ときちんと向き合い、婦人科の力も借りて、悪化する前に適切に対処するようにしてください。

清水なほみ 先生 / 医療法人ビバリータ ポートサイド女性総合クリニック 院長

清水なほみ 先生 / 医療法人ビバリータ ポートサイド女性総合クリニック 院長

清水なほみ 先生 / 医療法人ビバリータ ポートサイド女性総合クリニック 院長

清水なほみ 先生 / 医療法人ビバリータ ポートサイド女性総合クリニック 院長